2022-08-22

ウォルター・S・マスターマン「誤配書簡」

1926年に発表された英国製探偵長編。

チェスタトンによる序文がついていて、これ自体が探偵小説論としてちょっと面白いのだけど、その中で、この作品には小狡いところはなくて、なおかつ騙されるぞ、という称賛が送られています。まあ100年近く昔に書かれた作品なので、こちらとしてはチェスタトンの評価をそのまま鵜呑みにはできないよね。むしろ、そこにしか見所がないとしたら、現代からすると辛い読みものになっているということは十分に考えられる。

ロンドン警視庁に匿名の電話による通報が入る。内務大臣が殺されたというのだ。連絡を受けたシンクレア警視はいたずらと判断するが、そこに懇意にしている私立探偵、コリンズが現れる。聞くと、シンクレアの配下のものから捜査の協力を請う、という電話を受けたという。しかし、シンクレアにはそんなことをさせた覚えはない。念のためにコリンズとともに大臣宅を訪ねると、そこで発見したのは密室内での死体であった。

大胆な犯行声明に密室殺人、行方不明になった警官など気を引かれる要素があり、語り口のテンポもいいので楽しく読み進められるのだけれど、なんだか変なところも多い。これがデビュー長編だったということもあってか細部が雑で、展開からはフランス・ミステリみたいな乱暴さも感じる。

あと、ミステリとしての核の部分でも、密室の扱いがちぐはぐなような(探偵は外から工具を使って簡単に扉を開錠できたのだから、犯人が施錠して出ていくのもそんなに難しくはないのでは、と思ってしまう)。

真相を隠そうともしていないような箇所と、それとは矛盾するような「あれ? でもなあ」と深読みさせる表現があって、終盤近くまで興味が途切れることはありません。今だとフェア、アンフェアが厳密に見られてしまうので、ここまで大胆な書き方が出来ないんじゃないか。

でもって、肝心な謎解きはちゃんとしています。小説として下手くそだ、と思っていた要素もある部分に関しては必然であったことがわかって、納得。しかし、凄く有能な犯人の設定なのに(タイトルにある)凡ミスはどうか。

ミステリとしての冒険に粗さが味方して、いきおい面白く読めました。

2022-08-16

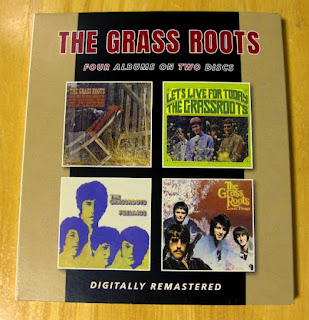

The Grass Roots / Where Were You When I Needed You/Let's Live For Today/Feelings/Lovin' Things

はじめに、名前が決められた。ローカル・バンドが名乗っているもので良いのがあったので、それを盗んだのだ。音楽のほうはヒッピーの間での流行りに当て込むことにした。

シングル・レコードが制作され、プロモーションのためにあるバンドがスカウトされた。最初のアルバムが出された頃には、そのバンドは既に逃げ出していた。穴を埋めるために別のバンドがリクルートされた。

今年になって、グラス・ルーツの最初の4枚のアルバムが2CDで英BGOよりリイシューされました。

使用されたマスター・テープについては記載されていませんが、実際の音の方はかなりいいです。彼らがダンヒルに残した作品のオリジナル・マスターも、2008年に起きたユニヴァーサルの火災によって焼失したようなので、英国で保管されていたコピー・マスターを使ったのでしょうか。

グラス・ルーツのファースト・アルバム「Where Were You When I Needed You」は1966年リリース。制作はP. F. スローン&スティーヴ・バリーで、カバー曲以外の作曲も全てスローン&バリーによるもの。

サウンドのほうはフィル・スローンのセンスがはっきり出た、きらきらしていて、ほんの少し湿度もあるフォーク・ロック。聴いていて気持ちがいい。スローンは収録曲の半分でボーカルもとっています。また、アップの曲ではサーフ/ホットロッド(ファンタスティック・バギーズだ)の名残りを残しているようで面白い。

翌年、シングル "Let's Live For Today" がトップ・テン・ヒットになったのを受け、メンバー総取っ換えで制作されたのが同名のセカンド「Let's Live For Today」。時代を反映したカラフルさのあるアルバムです。リズムが強調され、ハーモニーやコーラスが多用されることで、よりバンドらしくもなっています。今回のリイシューで一番好みなのは、このアルバムのA面部分になるかな。キャッチーで、かつ勢いがみなぎっている。

なお、収録曲にはメンバーの書いたオリジナルが4曲採用されていて、それらも手厚いアレンジが施されてはいるものの、いまひとつ印象は弱い。

1968年になるとP. F. スローンがダンヒルを離れてしまっていて、サード・アルバム「Feelings」からはスティーヴ・バリー単独によるプロデュースとなる。作曲でスローンが関わったものも3曲にとどまり、バンドのメンバーの手によるオリジナルが多くを占めるようになる。演奏も自分たちでやっている、らしい。

サウンド面ではロック色を強めたという印象で、サイケなものやヘビーな味付けも目につきます。"Hot Bright Lights" なんて曲はバッファロー・スプリングフィールドだね。

また、アレンジャーとしてジミー・ハスケルが加わり、その管弦によって全体の厚み、スケールは増しています。

しかし、いかに工夫しようとも楽曲そのものがあまりぱっとしませんな。

1969年の「Lovin’ Things」になると音楽性ががらりと変わり、ホーン・セクションが入ったポップ・ソウルに。バンド・メンバーのオリジナル曲は2曲のみとなり、演奏も再びスタジオ・ミュージシャンが大活躍。バンド・サウンドに縛られなくなったことで、ジミー・ハスケルのアレンジもより効果をあげています。

そして、同年にこのアルバムの路線で作られたシングル "Midnight Confession" が大当たりして、グループは息を吹き返すわけですな。

なおP. F. スローンの曲を取り上げているのはこのアルバムで最後となり(3曲)、わたしの興味もここまでとなります。この辺りは個人的な好みなのでいかんとも。「Lovin’ Things」で一番好きなのもスローンの書いた繊細さのあるポップ・ソング、"I Can't Help But Wonder, Elisabeth" であります。

BGOはグラス・ルーツのダンヒルでの残りのマテリアルも出す予定で、そこにアルバム未収録のものもまとめてくれるそうなので興味のあるひとはどうぞ。わたしは昔買ったコンピレイションで十分かな。

ところで、この文章を書くためにちょっと調べたのだが、4枚のアルバムでもグループ名の表記が “GRASSROOTS” と “GRASS ROOTS” で一定しない。途中で変わったのかと思ったのだが、そうではなくて行ったり来たりで、アルバム・カバーとレーベル表記でも統一されていない。元々、誰も思い入れがない名前だったのかもしれないが。

2022-08-11

平石貴樹「立待岬の鷗が見ていた」

2020年発表の、『潮首岬に郭公の鳴く』に続いて函館を舞台にした長編。

『潮首岬~』が横溝正史の有名作を意識したような時代がかった、結構の大きなミステリであったのに対して、この作品は200ページちょっとです。

扱っているのは5年前に連続して起きたが互いに関連しているかはわからない3つの事件。それら事件の経緯を語るのに、それぞれ17~25ページほどしか割かれていません。

事件に続いて、その関係者のひとりである推理作家が書いた3作品の概要が説明されます。これが40ページくらい。ここでは実際の事件のヒントとなるものがあるような無いような。少なくともトリックをほのめかすようなものはないのです。

そうして、いよいよ前作でも活躍したフランス人の若者が登場するわけで。実地検分と簡単な聞き取りを行うともう、解決編です。

コンパクトだけど全体としては凄く手の込んだミステリなのですね。

事件の描写を抑えることで、(読者からすると)作中で語られるミステリ作品とのレベルの差がなくなって、事件と作品との結びつきが理解しやすくなっています。

それでも三つの事件の関連を見通し、全体像を再構築するのは難度が高いか。周到な犯罪計画と、それとはミステリとしての手筋が違う、いわゆるモダーン・ディテクティヴ・ストーリイが混じっているような。

怒涛の伏線回収で、説明されてみれば全ての引っ掛かりが取れてしまう、この部分は前作と変わらず気持ちがいいのだけれど。

問題編を全て回想の中に入れてしまったことで小説としては動きが全然ないのだが、ロジックはダイナミックに動いている、そんな作品でした。愉しかった。

2022-08-05

パトリシア・モイーズ「死人はスキーをしない」

スコットランド・ヤード所属のヘンリ・ティベット警視は、休暇に妻のエミーとともにスキーを楽しむべくイタリアの雪山にあるホテル<景観荘>を訪れる。たまたま、そのホテルが密輸組織の拠点となっているという情報も入っていたのだが、特に何事もないままに数日が過ぎていた。

ある夕刻、その日のスキーを終えたティベットがホテルに戻ろうとリフト乗り場までいくと、ちょうどそれに乗って下ってきたのが同宿であるハウザー医師。しかし、そのハウザーの命は既になかった。

1959年に発表された、パトリシア・モイーズの長編第一作。とてもオーソドックスなフー&ハウダニットです。

事件が起こったあとは関係者への聞き取りが繰り返される展開だけれど、その過程で被害者の意外な人間性や、滞在客たちの秘密が掘り起こされていく。謹厳実直と見えた被害者が実は相当な悪党で、関係者の多くには彼を亡き者にしたいという動機があったと。まあ、この辺りは定石なのですが、それぞれのキャラクターがしっかりと書かれているおかげで単調になることはありません。

一方で犯行の機会となると、これは被害者がリフトに乗っている最中しかないように思える。さらに、地上からの犯行が物理的に不可能なようであって、一気に容疑者の範囲は絞られるように見えた。

決定的な証拠はなさそうなのに、物語の3分の2に掛かったあたりでティベットは、とっくに真相が見えているようなことをのたまう。ヘンリ・ティベットは地味なキャラクターなのだが、ほのめかしが凄く名探偵風なのだ。その割に調査はまだまだ終わらないのね。

そうこうしているうちに、さらなる事件が起こるわけで。

パズルとしての難度は、実はそこまでではない。物語の外側から厳密に機会と手段の問題として考えると、容疑者が限られていることもあって、ある程度はトリックの察しはつく。しかし、犯行の不可能性を高めることにより逆にある可能性が残される、という手筋はセンスがいいと思います。また細部についても、さまざまな伏線が引かれていたことが後からわかるのが良いですね。

そしてクライマックスの追跡劇。コージーなミステリと思っていたのが一転、きゅっと物語が締って格好いい。個人的にはこの部分が一番面白かった。

謎解きはしっかり、読み物としても手厚く書かれた、とても良くできた英国ミステリでした。

登録:

投稿 (Atom)