2021-12-18

アンソニー・ホロヴィッツ「ヨルガオ殺人事件」

元編集者で今はギリシャに住むスーザンのもとに、イギリスから老夫婦が訪ねてきた。彼らが所有するホテルで8年前に起きた殺人事件にかかわることだという。事件は既に解決していたのだが、最近になって夫婦の娘であるセシリーは真犯人が他にいることに気付いたそうなのだ。しかし、そのことを父親に告げた直後、彼女は行方不明になってしまう。そして、セシリーが真相に気付くヒントとなったのが、スーザンが担当していたアラン・コンウェイの作品『愚行の代償』であった。

『カササギ殺人事件』の続編で、英本国では2020年発表。

解決したはずの殺人事件と、その真相を知ったと思しき女性の失踪。ここを取り出せばありがちな設定である。だが、作中作となる『愚行の代償』が、作中の現実レベルで起きた事件についての取材をもとにして書かれ、さらにはその真犯人を示すような記述があるらしい。

英国に戻ったスーザンは関係者たちの話を聞いてまわる(時にあからさまな敵意を受けながら)。顔のない死体やあまりに怪しすぎる関係者など、ミステリ的な引きには事欠かないのだが、話のテンポがあまり良くなくて、読んでいてたるかったです。

スーザンが『愚行の代償』を再読し始めるのは上巻の300ページほどを過ぎてからだ。作中作『愚行の代償』は1950年代を舞台にしたクラシック・ミステリのパスティーシュ長編で、個人的にはこの部分を楽しみに読み進めていました。プロットの流れといいキャラクターの立ち方といい、オリジナリティには乏しいけれど、外枠の物語よりも魅力的です。

この『愚行の代償』だけを取り出して見ると、犯人はとても分かりやすいのですが、細部の辻褄合わせや動機の持って行き方はうまくいっていて、解決シーンは読んでいて楽しかった。クリスティ作品でいうと中くらいのレベルには達しているかと。

さて、『愚行の代償』を読み終わって、現実の事件のヒントになるようなものがあっただろうか? と考えてみるが、そもそも作中で扱われている事件とスーザンが追いかけている事件には共通点は乏しく、セシリーがどこを読んで「すぐ目の前にあって──わたしをまっすぐ見つめかえしていたの」となったのかも見当がつかない。

ただし、この『愚行の代償』パート以後、話の展開が一気に良くなる。イベントが畳みかけるように起こり、その末にようやくスーザンは真実に思い当たるのだ。

最終的な解決シーンは、名探偵、みなを集めてさてと言い、というやつだ。

スーザンの推理は細かい事実を結び合わせて解釈を当てはめていくもので、確固たる証拠には乏しく、これで有罪にはできないでしょう。あと、『愚行の代償』に隠されたメッセージから即、犯人に結び付けるというのは飛躍があるのではないか。さらに言うと、犯人に思い至ったセシリーが何の警戒もせず、普通に犬の散歩に出ているのはおかしくないかしら。

もっとも、かなり多くの手掛かりがあるべきところに収まっていく様と、ダブルミーニングの連打はとても迫力があり、これで気持ちよく押し切られてしまう。

大きな驚きはないけれど、細かいところまで考えられたミステリだと思いました。普通に面白かったです。

まああれだな、期待が大きすぎたかな……。

2021-11-28

Bruce Springsteen and The E Street Band / The Legendary 1979 No Nukes Concerts

昔、海外のフォーラムを見ていたら、ブルース・スプリングスティーンのライヴ・パフォーマンスのピークは1978年だ、という意見が多かったような覚えがあります。'78年といえばアルバム「Darkness On The Edge Of Town」がリリースされた年であり、それをサポートするツアーが年内いっぱい行われていました。

そして翌年になると、スプリングスティーンは次作の制作にとりかかり、ライヴはしばらく行われないようになりました(プライヴェートなパーティ等で3時間、演奏したという記録はありますが)。その1979年でも例外となるのがMUSEベネフィット・コンサート、ノー・ニュークスのイベントで、スプリングスティーンは9月21、22日の二日間に出演しています。この時の音源は公式で配信されていましたが、今回、二日分の演奏を一回のショウのかたちに編集したものが映像とCDのセットで出ました。それが、「The Legendary 1979 No Nukes Concerts」です(このリリースに伴い、二日分のライヴの配信は引っ込められたよう)。

音の方は一部の曲を除いてマルチトラックからボブ・クリアマウンテンがミックス、マスタリングはボブ・ラディックが担当。聴いてみるとそこまでクリアないい音だ、というほどではない。元々の録音の限界でしょう。

単独のコンサートではないので、約90分とこの時期のスプリングスティーンにしてはかなり短い時間にまとまっています。その分、強い曲がばんばん演奏されているのですが、まだ制作中のアルバムから “The River” と “Sherry Darling” が披露されているのは、曲に自信があったからか。

また、元になった二回のセットリストでは本編は同じでアンコール後のみ異なっており、今回の編集では全部の曲目を入れた結果、全体の時間に対するアンコール部分がやたら長くなっています。カヴァー曲ばかりなので、さすがに違和感がある。

肝心の演奏はブランクなど関係ない、むしろ短期決戦なので最初からぶっ飛ばす、という感じの力の入ったもの。ただ、"Thunder Road” のタッチがすこし粗いかな、という印象は受けました。

CDの音だけ聴いていてもいいのですが、やはり映像が付くと違います。もっとも画自体はそこまで綺麗ではなく、これならブルーレイでなくても良かったかな。甘めの映像にちゃんとした音が付くと、ちょっと人工的というか、合成感がありますね。単独の映像作品として売るにはすこしクオリティが足りなかったからCDと抱き合わせたのかもしれません。

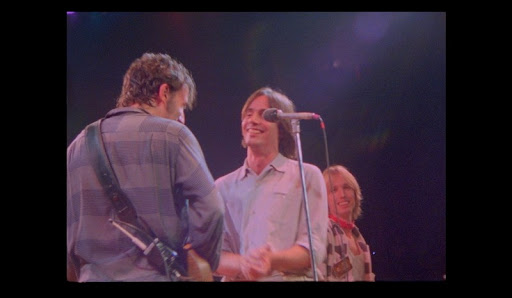

もっとも、その辺りは見ているうちに気にならなくなっていきます。”Rosalita (Come Out Tonight)” でのスプリングスティーンとクラレンス・クレモンズの絡みなどは映像があってこそだし、”Jungleland” 最後の叫びの恰好良さといったら。あと、ゲスト(ジャクソン・ブラウン、トム・ペティ、ローズマリー・バトラー)の姿がちゃんと認識できるのは大きい。また、”Detroit Medley” での世界一のパーティ・バンドとしての楽しさなど、結局、夢中になって見てしまうな。

2021-11-06

The Beatles / Let It Be

かなり遅くなりましたが、スーパーデラックスなやつです。

本来は昨年にリリースされる予定だったのが、パンデミックの影響で一年ずれました。その間に中身も変わって、当初はルーフトップ・コンサートでCD一枚ある予定だったのだけれど、なくなっちゃいました。ディズニーに譲ったのでしょうか。

ディスク1はアルバム「Let It Be」のニュー・ミックス。フィル・スペクター版を元にしながら現代的な音にした、といって間違いはない。けれど雰囲気はかなりドライになっている。基本がシンプルな録音だから新たな発見とかはないかな。若干ベースがやかましいけど、オリジナルのアップグレイド版ではなく、そもそも別物としてとらえるなら悪い出来とも思わないです。バンドらしい恰好良さが強調されているのでは。

元々がにっちもさっちもいかなくなっちゃったから、プロデューサーに素材を任せて、これでなんとかして、って経緯でできたアルバムだ。いっそのこと、ベスト・オブ・ゲット・バック・セッションで一枚でっちあげてもよかったかもしれない。怒られるのだろうね。

ディスク2、3はアウトテイク集。ディスク2は “Across The Universe” 以外の「Let It Be / Get Back」収録曲を中心にまとめられていまして、アルバムの別ヴァージョンのような趣。ディスク3では「Abbey Road」収録曲やメンバーのソロになってから発表される曲のごくラフなテイクも収められており、高音質のブートのようではあります。

まったく新しい音源が発見されたわけではないので、そんなに聴いていてテンションが上がることはないです。けどオフィシャルだし、音もいいので機嫌よく流しておけるものになっております、価格のことを考えなければ。

問題はディスク4。すでに話題になっているように日本盤とそれ以外のものでは使われているマスターが違います。日本盤は2019年に作成されたマスター、それ以外の国では2020年製のマスターで、これはどうやら日本側のミスらしいのですが、そのことを日本のユニバーサルミュージックは認めていない模様。

その日本盤では正真正銘の「Get Back」、そのグリン・ジョンズ1969年ミックスが聴けます。わたしが買ったのもこっち。オフィシャル化「Get Back」、それ以上でもそれ以下でもないのですが、何か一応の決定版が出たようで、これだけで長年の課題のひとつが片付いた錯覚があるな。

一方で海外盤は、ファン・フォーラム等によると1969年ミックスを謳いながら実態は‘70年ミックスをベースに、所々’69年ミックスをつないであるもの(”Teddy Boy” に関しては‘70年ミックスが存在しないので、’69年ミックスをそのまま流用)。音質は海外盤の方が良いそうなのですが、表記と中身が違うのは気持ちのいいものではない。まあ、わたしは実際にそちらを聴いてないので、わかんないですけど。

ディスク5は4曲入りEP。なんだ、この中途半端なのは、と最初は謎だったのですが、“Across The Universe” と “I Me Mine” は「Get Back」グリン・ジョンズ1970年ミックスからのもの。つまりディスク4に使わなかった分をこちらに回した、ということになる。

あとは非アルバム曲である “Don’t Let Me Down” と、“Let It Be” のシングル・ヴァージョンのニュー・ミックス。このあたりの基準はよくわからない。だったら他にも入れる曲があるでしょう、と。

最後はブルーレイ。アルバム「Let It Be」のニュー・ミックス及びサラウンド、そのハイレゾです。“Don’t Let Me Down” と “Let It Be” のシングル・ヴァージョンも入れろよ、と思います。

うちにはサラウンド環境がないので、2チャンネルのものしか聴いてないのですが、CDのディスク1と比べるとレンジが広いせいか、こちらのほうが断然、ナチュラルで疲れないすね。聴くならこっちだわ。

2021-10-30

麻耶雄嵩「メルカトル悪人狩り」

麻耶雄嵩の新刊はメルカトル鮎ものの短編集。

このシリーズとしては『メルカトルかく語りき』以来、10年ぶりくらいになる。各作品の初出を見ると1997年から今年となっていて、いくらなんでも、というくらいに幅があるのだが、作風・作品世界には見事なくらいブレがない。

昔はメルカトル鮎こそが麻耶雄嵩を代表するキャラクターだと思い込んでいたのだけれど、近年の執筆活動を見るに、そういうわけでもなかったのか。いやいや。

「愛護精神」 犬を殺した犯人を見つけて欲しい、という依頼を受けるも、死因すら定かではなく、そもそもの事件性からして疑わしい。ミステリとしては日常の謎っぽい地味な設定。

確かな手掛かりが少ないので、何を端緒にすればいいのかも判らないが、そこは銘探偵、そんなことには関係なく真相はお見通しである。何ダニットか、というのもポイントのモダン・ディテクティブ・ストーリイ。

「水曜日と金曜日が嫌い」 黒死舘を(少し)思わせる道具立てで、解決の方もなかなかにファンタスティック。色々と突っ込みたくはなるものの、あえて雑なところを残していくのが麻耶雄嵩のセンスよねえ。おまけで20年越しの伏線回収。

「不要不急」、「名探偵の自筆調書」はそれぞれ2ページ、3ページの分量で本短編集半ばでの箸休め、という感じ。メルカトルらしい悪さ、鋭さが発揮されてはいます。

「囁くもの」 事件が起こる前(というか犯罪の動機が発生する以前)から、違和感のある行動を繰り返すメルカトル。それらが全て解決のための伏線、という、他ではあまり見たことのない趣向。探偵の操り、それを行っているのは誰だろうかというのが、これぞ麻耶雄嵩という感じ。

謎解きも何気にクイーン的な手掛かりと捻りがあるもので、非常に好みであります。

「メルカトル・ナイト」 閨秀作家のもとに毎日一枚ずつ送られてくるトランプのカード、それは殺人予告のカウントダウンなのか。意外な構図に、ダイレクトなロジックが切れまくった一作。

「天女五衰」 美しいイメージと犯罪の落差が印象的で、なおかつ非常にしっかりと組み上げられたフーダニット。クリスティ的にダブルミーニングが冴えた手掛かりが気持ちいい。

事件が解決してから、さらに明かされるあれこれ(こういうのも余詰めというのかしら)がとどめを刺すようで、お前は神か、と。

「メルカトル式捜査法」 ミステリにおいて狂人のロジック、というのは偶にみられる趣向であるが、ここでは銘探偵のロジック、が炸裂。他ならぬメルカトルの犯した数々のミス、それには必然的な理由が存在するはずだ、というのが推理の前提というのだからすごい。前代未聞の手掛かりによりひとつひとつ可能性を絞り込んでいき、最後には意外かつ笑ってしまう結末が待っている。グレイト!

メルカトルが作者の駒であり、それを半ば自覚しているような表現が見られますが、それでもちゃんとミステリになっているのは見事なロジックと構成のうまさによるものでしょう。乱暴に言ってしまうと、純粋にパズラーとして優れているから、あとは何をしてもいいというね。

2021-10-24

Kenny Cox / Clap Clap! The Joyful Noise

鍵盤奏者ケニー・コックスが1970年代半ばに制作しながら、お蔵入りになっていたものが、2012年になって発掘されたというアルバム。

デトロイト録音なのですが、関わっているミュージシャンが知らないひとばかりで、ちょっと手掛かりがない。クレジットを見ていて唯一、覚えのある名前がデザイン担当となっているジョン・シンクレア。ジョン・レノンが歌にしていたひとと同一人物かしら。

それはともかく、実際の音楽はエレピが大活躍するメロウなラテン・ジャズ。ラテンといってもあまり派手なところはなく、落ち着いて聴けるものになっています。

一曲目がタイトル曲なのですが、スロウかつドラムレスのためかとてもゆるゆる、力の抜けた女性コーラスも相まってソロパート以外のところはムード音楽寸前、でもしっかりラテン・パーカッションは仕事をしています。

続く “Samba de Romance” ではストリングス風のメロトロンが入って、アコースティック・ギターも感傷的な雰囲気を掻き立てます。さながら歌のない歌謡曲。しかし、エレピは冴えわたっていますし、フルートやギターとの絡みもよいです。

“Island Song” はリズミックで陽気なラテン・ジャズでほっとします。やっぱりグルーヴも欲しいよね。エレピはもちろん、ここではバッキングでクラヴィネットも主張。キメのフレーズもあって、全体的な感触としてはフュージョンっぽさも強く感じます。

“Lost My Love” はアルバム中最も都会的でメロウな曲、というかリイシュー盤のスリーヴ・ノートで “Feel Like Makin’ Love” じゃん、と指摘が入っています。そんな感じなのだが、まあ、恰好いい。しっかりとしたドラム入りで、ラテン色は皆無。ニューソウル風の緊張感がうっすら漂っていて、それも心地良いです。

最後になる “Beyond The Dream” は導入こそ唄ものスロウっぽいが、本編は長尺のラテン・ジャム。

アンサンブルのバランスからすれば必要以上にエレピが目立っているようにも感じますが、まあ、ピアニストのリーダー作なのでこれでいいのでしょう。

2021-09-11

三津田信三「忌名の如き贄るもの」

三年ぶりとなる刀城言耶ものの新作長編。

一時期、作品が複雑・長大化していたのだが、今作はかなりすっきりとした仕上がり。シリーズ初期作にも通ずるテンポ、キレの良さを感じます。

例によって冒頭部分で、ある登場人物の体験した怪異が語られる。その部分の引きは強いものなのだけれど、その後に続くミステリ部分の展開からは割と淡々とした印象を受けます。事件そのものに限れば強烈な謎は無いように見える。

けれど、不可解な点をいくつも挙げながら、仮の解釈をいくつも出していくので単調にならずに読み進めてはいけます。横溝正史風というか、純粋にフーダニットしていて楽しい。

というか、実際に現場に赴いてのちの刀城言耶はかなり、金田一耕助である。もちろん事件の性質は異なるし、捜査方法も違うのだが、キャラクターとしての振る舞いですね。以前よりも遠慮がなくなったように感じます。

解決編になるといつものごとくスクラップ&ビルドなのだけれど、ここ数作ほどはねちっこくない。有力な容疑者がみな消去されてしまい、前提を見直して、それでも犯人たりえる人物が得られず、という試行錯誤が繰り返されます。

そして、まさに大詰めになってから突然、ある種の不可能状況が浮かび上がってくる。この部分にしびれました。そこからの急転直下、まさかの犯人指摘。おそろしくシンプルな一撃、めちゃめちゃ恰好いいなあ。

ここまででも充分ですが、さらに終章では、ひとつの気づきが提示され、それまで見せられていたものの意味がずれていきます。メタ的視点を作品内レベルに折り込んだ、というか。ここへきて、直接には事件と関係ないと思われていた要素がいくつも、一気に結びついていく。あこぎとも言えそうですが、いや、グレイトですわ。

結末の落とし方もいい。

怪異を単なる味付けに終わらせない上に、本格ミステリとしての密度もとても高いと思います。うむ、文句なく面白かった。

2021-08-23

エラリー・クイーン「消える魔術師の冒険 聴取者への挑戦IV」

3年ぶりとなる飯城勇三編・訳のシナリオ集でありますが、いいのがまだ残っているや否や。

今回、収録されているのは雑誌などで活字化された作品ではなく、ラジオドラマの脚本から直接、起こしたものだそう。で、その脚本は中国の熱心なクイーン・ファンより飯城氏に提供されたものということです。しかし、権利のクリアとか大変そうだ。

作品そのものには、パズルとしてはシンプルなのに難問、というものが多い。伏線が少なめで、一か所のほころびから突破、という感じです。ようは何気にハードコア。

以下、簡単な感想をば。

「見えない足跡の冒険」 雪密室、見えない足跡もの。トリックそのものはありがちなものだが、盲点を作り出す手際が素晴らしい。じっくり状況を検討するとばれるのだろうけど、ラジオドラマのフォーマットでこれをやられると、ちょっと気づけないのではないか。本書の中ではこれが一番ミステリとして力がこもっているように思います。

「不運な男の冒険」 変化球のプロットが面白くて、ちょっと法月綸太郎風(逆だが)。容疑者が少なすぎるため、可能性は限られているのだけれど、そのなかで意外性を演出し得た作品だと思います。

「消える魔術師の冒険」 人間消失トリックそのものを中心に据えた作品だが、謎解きとしてはあまりたいしたことがない。それでも導線は丁寧につくられているし、軽くて読後感の悪くないパズルとして、クイーン後期短編にも通ずる味わい。

「タクシーの男の冒険」 センセーショナルな導入が魅力的ながら、以降は手堅いフーダニット、と思わせて実は、という作品。意外性が肝であるけれど、何しろ手掛かりが少ない。サイズに無理があって、説明不足の印象を受ける。

「四人の殺人者の冒険」 悪党四人のうち誰が手を下すことになったのか? 前半に倒叙パートが挿入された構成はそそられるが、その部分には伏線がないので、いまひとつパズルとしてはこぢんまりとした感。

「赤い箱と緑の箱の冒険」 色覚異常が犯人のヒントとなる作品で、これは確かに既視感があるな。多段推理の妙が楽しく、エラリーによる解決はいかにもクイーンらしい捻りが感じられて、これには満足しました。

「十三番目の手がかりの冒険」 ブロードウェイのサイドショウという、見世物小屋の寄り合いのような場所で、たいして価値のないものばかりの盗難が続き、ついには死者まで。

本書の他の作品がみな30ページほどなのに対して、この作品は倍の分量があります。背景がちゃんと描かれ、キャラクターも多い。プロットに起伏があり、ミステリとしても複数の謎が盛り込まれていて、読み応えがあるものになっています。

そうは言っても、純粋に謎解きとして見ると、そこそこなのですが、犯人確定につながる手掛かりにはクイーンのパターンがはっきり出ていてファンにとっては面白い。

もう一冊分、素材はあるそうですが、出るかなあ?

2021-08-12

エラリイ・クイーン「悪の起源」

1951年長編。再読です。

ハリウッドのホテルに滞在するエラリイのところへ事件が持ち込まれる。この導入部分が私立探偵小説もののパロディのようであって、ちょっと気持ちが悪い。以降、エラリイはセクシーな人妻を相手にした欲情を押さえ込みながら探偵していきます。

小説としては会話とエラリイの心理描写が続くばかりで、厚みが感じられない。というか、部屋の中で喋っているばかりですね。

また、ニューヨークやライツヴィルを舞台にしたときとは違って、ハリウッドという土地には書割くらいのリアリティしかありません。

ミステリとしてはどうか。中心となっているアイディアは本当にすごい、と思う。しかし、残念ながら誤りの解決に説得力がまるで無く、作品内の人物たちがそれで納得させられているのには、わざとらしい芝居を見せられているようでしらけてしまいます。ハリウッドだからこういうことが可能なのだ、とかいわれても、ねえ。もはや細部を緻密に詰めるだけの力がなくなりつつあったのではないかと思ってしまいます。

あと、そもそもこの犯罪計画自体がエラリイの介入を前提にしなければ立てられないものだと思うのだが。

構想は素晴らしいのです。実際には犯人が不確定なまま作品が終わってしまう、というのにもしびれました。

ですが、ファン向けなのにファンを納得させる力を持ち得ていない、という気はします。

2021-07-04

アレックス・パヴェージ「第八の探偵」

1940年代初めに私家版として作られた短編集「ホワイトの殺人事件集」。25年以上あとになって、それを商業的に出したい、という話が出版者から作者のもとに持ち込まれた。

昨年に英国で出た、新人作家のデビュー作ですね。

「ホワイトの殺人事件集」には七つの短編が含まれており、作中作として本書の300ページ以上を占めています。そして、一編が終わるごとに編集者と作者がその作品についてディスカッションを行う、という構成です。

各短編では殺人事件が起こり、探偵するものがいて、最後には犯人が判明する、という縛りがあるのですが、作風は多彩だし、ちゃんと意外性も備わっています。もっとも、設定はいかにもそれらしいくせに、謎解き小説としては作られていません。伏線不足で、ありうる可能性のひとつを取り上げて、後付けでそれを強化したというものばかり。ただ、物語の結末のつけ方は定型からずらしてあって、ちょっと麻耶雄嵩っぽいセンスです。

一方で、外枠の編集者と作者の会話パート、これが全く面白くない。作中作に何かの謎がひそんでいることがほのめかされていますが、これが引きが弱いというか、同じようなことばっかり言ってんな、と感じました。

まあまあ読める程度の短編と退屈な額縁、その印象ががらっ、と変わるのは全ての短編が語られた後。これは驚きました。嘘でしょ、そんなことする? という。読んできて不出来と感じていた部分にも、そうなる原因(理由とは言いたくないな)はあったのね。

まあ、凄く手が込んでいます。一粒で二度おいしい、というか。手つきはあまりスマートとは言えませんが、その不恰好さも含めて古きよき「新本格」っぽいか。

ケチはいくらでも付けられそうですが、アイディアはオリジナルだし、またこの作者のものが訳されたら読んでみたい、そんな魅力は感じました。

2021-06-27

Johnny Hammond / Gambler's Life

1974年、CTIのサブレーベルであるSalvationからの一枚。

プロデュースはスカイ・ハイ・プロダクション、つまりはマイゼル兄弟の作品だ。

以上で済ませても何も問題はなさそうでもある。しないけど。

実は個人的にはスカイ・ハイのサウンドはあまり好みに合わないことが多い。音の厚みの質ですね。彼らの手がけた作品が必ずしも全てそうだというわけではないのだけれど、ごてごて、こってりした感触のものは聴いていてくたびれてしまう。

まあ、個性が強いですよね。かといって、金太郎飴的なつくりではなくて、主役であるプレイヤーによって、それぞれ違うものにはなっていると思うのですが。

さて、本作の主役はジョニー・ハモンド。本職はオルガンといっていいでしょうが、ここではエレピやシンセサイザーを弾きまくっております。それはいいとして、マイゼル兄弟もシンセやクラヴィネットを入れているし、さらに別にアコーステイック・ピアノのひとがいて、結果、いつもの爽やかでしつこいスカイ・ハイです。

ファンクしてはなかなか格好いい、というかハーヴィ・メイスンのドラムですね。全体の演奏もあまり整理がキチンとしてなく、ラフなところが残されていて、その辺りが勢いを感じさせるようで盛り上がります。

また、収録曲はマイゼル兄弟の書いたものが殆どなのですが、ジョニー・ハモンドの自作が二曲あって、それらが比較的ジャズ寄りというか、アルバムに幅を持たせるものになっています。"This Year's Dream" はとてもメロウなテーマに続いてエレピが転がりまくる佳曲。もう一方の "Virgo Lady" は変拍子入りながら、仕上がりは実にスムーズ。ソロイストの配置の仕方も割合にオーソドックスで、安心して聴いていられます。

まあ、うるせえアルバムですね。ミックスしなおしてくれ。

2021-05-29

Twinn Connexion / Twinn Connexion (eponymous title)

いわゆるソフトロックが一部の音楽ファンの間でもてはやされていた頃には人気があったけれど、今ではどうかしら。1968年、米Deccaからリリースされた一枚。

プロデュースはソングライターとして知られるジェリー・ケラーで、全曲の作曲、アレンジもデイヴ・ブルームというひとと組んで手がけています。ケラーとブルームのコンビはサークルの1966年のヒット・シングル "Turn Down Day" を書いていて(そちらの制作はジョン・サイモンですが)、このアルバムにも "Turn~" は収録されています。

さて、このツイン・コネクション、その名の通り双子男性デュオなのですが、昔は情報が全く無く、かなりオブスキュアな存在でした。曰く、これはでっちあげのプロジェクトで、歌っているのはサークルのメンバーだ、とか、ジャケットに映っている双子は実は同一モデルの写真を重ねたものだ、などという推測が結構、信憑性のあるものとして受け取られていたのです。

最初にわたしがこのアルバムを聴いたのは韓国のブートレグ・メーカーによるCDでした。当然、音はアナログ盤起しです。2010年になり、今はほぼ活動していない英Now Soundsから、ちゃんとしたリイシューがされまして。これに附された詳細なライナーノーツによってようやくデュオの実態、来歴が明らかになったのだと思います、確か。しかし、その頃には世間的な関心はもう、低くなっていたのではないかしら。あまり話題にはならなかったような。

それはともかく。音楽の方は手堅くもソフトサウンディングなポップスで、楽曲の粒がとても揃っています。サイケもしくはバロック的な味付けがカラフルで目を引くのですが、個人的にはオーソドックスなポップスに振った "Foolin' Around" (クリス・モンテズも歌っていましたが)の仕上がりが特に気に入っています。また、ボーカルが基本、ユニゾンなので、曲によってはハーパーズ・ビザールみたいだったりします。アルバムのクローザー "Oh What A Lovely Day" なんて、狙って作ったんじゃないか、ていうくらいのもので、これもいい。

ただ残念なのが、あまりサウンドに奥行きが無く、ときにごちゃごちゃした感じを受けてしまうのですね。レコーディング・エンジニアが駄目だったのか、あるいはそこまでお金がかけられなかったのか。そういえば演奏も、こなれてはいるけれど、ところどころラフなところがありますね。

もう少し歌声に色があればな、とも思いますが。良いメロディ、アレンジが詰まったアルバムで忘れられるにはもったいないかな、と。

ところで昔は、 "Turn Down Day" の作者プロデュース・ヴァージョンはいまいち元気がないね、と思っていました。けれど今、サンシャイン・ポップの文脈から切り離して聴いてみると、このたそがれた仕上がりも悪くない、洒落ているなという気になってきました。

2021-05-04

小森収・編「短編ミステリの二百年3」

三巻目はM・D・ポーストのアンクル・アブナーもの「ナボテの葡萄園」で幕を開けます。相当に時代が戻った感がありますが、実際に発表された時代に対して、作品内で描かれているのは百年ほど昔の世界らしく、そのせいで余計に古い印象を受けるのだな。

とはいえ、クラシックであるこの作品を最初にもってきたのにはどうやら、意図がありそう。巻末の解説では、アンクル・アブナーについて所謂シャーロック・ホームズのライヴァル、という文脈から切り離し、ミステリ史における位置づけがなされています。そして、この巻になって社会問題や情勢を強く反映した作品が多くなった感じがするのです。

ポーストの「ナボテの葡萄園」の次に置かれたのはその40年ほど後の作品、トマス・フラナガン「良心の問題」。「ナボテ~」がそうであったように、謎解きとしてはそれほど凝ったところはないのだが、謎を解くことで背景にある、より大きなものが明らかにされていく構成が見事であり、「良心の問題」ではそこに意外性が生まれているのがモダンさのゆえんかと。

その他で印象深かったのはシャーロット・アームストロングの「敵」。社会的な問題を背景にしたサスペンス、それを持続させながら、謎解きの物語として読ませ、ちゃんと意外さまである。ちょっとした離れ業であるよね。

また、Q・パトリック「姿を消した少年」はアン・ファン・テリブルものかと思わせ、しかし、そこはかとないユーモアがあって、あまり重くならない。悲喜劇というかグロテスクなハッピー・エンドなのだが、この微妙な心理に説得力を持たさせるのがうまい。

スタンリイ・エリン「決断の時」、フレドリック・ブラウン「最終列車」については以前も書きましたが、やはり間然するところなし、といったところ。

珍しいものとしてはヘレン・マクロイの短編集に入っていない「ふたつの影」。70ページほどあり、本巻では一番分量がある中篇。

例によってちょっと突飛な不安をあおるのがうまいな。これはどのような種類のお話なのかを最初には明かさず、読者をなかなか安心させないのはマクロイらしいところであります。わかってしまえはオーソドックスなミステリであるけれど、物語の組み立てが巧い。取ってつけたような幕切れのリアリティの薄さ、人工性が逆にテーマを浮き立たせるのも、またマクロイ。

2021-04-24

Laura Nyro / Smile

1976年、ローラ・ニーロが「Gonna Take A Miracle」より6年のインターヴァルを経てリリースしたアルバム。プロデューサーは「Eli And The Thirteenth Confession」(1968年)以来となるチャーリー・カレロ。

これ以前のアルバムでは、サウンドの中心にローラの歌と自身による鍵盤がどっしりと据えられていて、それ以外の楽器がサポートするように配置されているような印象を受ける。それが、ここでは鍵盤はあくまでひとつのパートとして扱われていて、それに伴うようにリズムはより柔らかく、曲調の自由度が大きくなっている。

チャーリー・カレロのアレンジもかつての豪奢なポップソウルではなく、まず4リズムの響きを生かしつつ、出しゃばり過ぎない管絃でフックを強化していくようなものであります。

オープナーの "Sexy Mama" からそれは顕著で、このアルバム唯一のカヴァー曲なのだが、モーメンツのオリジナルとはまるで似つかぬ仕上がりの風通し良いニューソウル。控えめなストリングスのバランスが素晴らしい。

また、"Money" などボーカルのミックスがやや控えめであって、インタープレイにも各人の個性が出ていて、すこしバンドらしささえ感じる。

さらに、"Stormy Love" でのゆとりを感じさせるグルーヴもいい。

バックの演奏に身をまかせたようなこれらの表現は、ローラ・ニーロがその音楽の記名性をある程度犠牲することで獲得したものだと考えます。

明快さはやや控え、よりニュアンスに富んだ音楽であるけれど、手触りはメロウで飲み込みやすいのはさすがチャーリー・カレロといったところ。繰り返し聴けるアルバムです。

2021-03-28

エラリイ・クイーン「十日間の不思議〔新訳版〕」

1948年発表のライツヴィルもの長編。

エラリイはもう既に若造ではない。ライツヴィルをみたび訪れ、その変化に対して感傷にひたったりもする。今回、この地にやってきたのは事件の捜査のためではない。突発的な記憶喪失を起こす青年に頼まれ、彼が変なことをしでかさないかを見張るためであった。しかし、いざ到着してみると既に何かおかしいことが起こっているようなのだ。

この作品は二部構成をとっていて、第一部が370ページ、第二部が100ページほどある。

第一部のプロットは普通に考えればおかしい。ここで起こっているのは恐喝なのだが、これは物語の中心には来ていないし、エラリイも本腰を入れて調査を行うわけではない。ただただ、誤った対応を選択することで運命の罠をみずから絞り、追い込まれていく男女の様子が描かれる。ところが終盤には突然、横滑りしたかのように事件が起こり、それと同時に解決がもたらされる。

このように相当に強引な構成なのだが、エラリイを感情の動きの中で翻弄させることで、説得力を持って読ませるものになっている。このこと自体が作者クイーンとしての大きな達成だと思う。

この第一部終盤の時点で披露される解決はあまりにファンタスティックだし、そもそもの推理の端緒も思いつき程度のものだ。

その推理は辻褄を合わせることに終始しているだけなのだが、さまざまな要素がぶち込まれた大風呂敷を綺麗に畳むのではなく、ここに至ってはじめて風呂敷が拡げられる、それも一気に。その迫力があまりにすごいので押し切られてしまう。

第二部の導入、新たな手がかりの発見、このくだりが一番エラリイらしいな、と個人的には思います。そして、ちょっとした物証から全体の構図をがらり、と反転させていく展開。いいですね。

最終的に明らかにされる真相は相当に非現実的だ。ただし、第一部の解決よりはまだ受け入れやすいし、犯人を逃さないだけの裏付けも用意されている。

後期クイーンの大きな特徴はアナグラムの扱いにあると思う。しかし、長年読んできてはいるけれど、偶然にさえも必然(≒神の意思)を見出すような論理のアクロバットには未だ、なじむことができない。

力作ではあるし、実際すごいとは思うけれど、この辺りの部分はあまり、わたしは好みではないんだ。

ところで、第一部の終わりには

かくして死の巻を閉じ、

これより生の巻を開く。

とある。若いころに読んだときには、おお、と感じ入ったものだが、実際どういう意味だろう。

エラリイが結局は事件を防ぐことができなかったことと「死の巻」という言葉が対応しているのであろうか。では「生の巻」とは何を示しているのだろう。最終的な解決によって誰かが救われることもなかったのに。

あるいは探偵エラリイが偽りの成功を挙げたことを「死」と呼び、そこからの回復を「生」としているのだろうか。

2021-02-22

レオ・ブルース「ビーフ巡査部長のための事件」

1947年、ウィリアム・ビーフものの第五長編。

戦後になり、ビーフは既に警察を退職して私立探偵となっているが、通りの良さから巡査部長と呼ばれている。

また、タイトルは『ビーフ巡査部長のための事件』であるが、事件がビーフの個人的な事情と関わってくるというわけではない。

物語の初めのほうに、ある登場人物による手記が挿入されている。語られているのは計画殺人であり、被害者はたまたま出くわした誰であってもよい、動機のない殺人だというのだ。

そして、この手記は事件の直前までで途切れている。つまり、実際に計画通りのことが起こったのか、その登場人物が殺人犯人なのかはわからない。『野獣死すべし』形式であり、ちょっといいよね。

その手記より後の作りはストレートな謎解き小説なのだが、読み進めていくうちに、これはもしや尻すぼみな解決が待っているのでは、という予感がしてくる。

レオ・ブルースの文章は装飾の少ない平易なもので、描写もあっさりしているので、読んでいて意味を汲み取るのに苦労することはない(かといって無味乾燥というわけでもなく、わかりやすいユーモアがたたえられているのだが)。ビーフ巡査部長のキャラクターとは合っているように思う。

語りくちが実直な一方で、ミステリとしてはそれほど素直ではない。ビーフ物の常なのだけど、ミステリ・プロパーでない作家がジャンルのお約束を指差してはしゃいでいるようにも見えてしまう。さらには、文体と内容がアンバランスに感じることもある。このような妙なプロットや趣向は、英国新本格のいかにも教養がありますよ的な文章こそがふさわしいような。

登場人物たちに対する皮肉な視点は、今読んでも愉しいものであり、むしろこれこそがこの作品の主眼なのかもしれない。

謎解きそのものには(読者から見れば)意外性はないのだが、それを得々と開陳するビーフに対する作者のいじりは絶妙に効いている。最後の最後に明かされるミステリとしての趣向もまったく大したことがないが、このささやかさ加減がまさに肝だよなあ。

ファン向けだとは思いますが、他に類を見ない感じで、面白かったですね。短編全集も出るというなら読ませていただきます。

2021-01-04

エラリイ・クイーン「フォックス家の殺人〔新訳版〕」

戦争後遺症を抱える帰還兵デイヴィー・フォックス。彼は愛しているはずの妻、リンダを絞め殺してしまいそうになる発作を抱えていた。そして、実のところその病根は12年前、父親ベイヤードが母親を殺した事件にあった。ベイヤードが無実であることを証明できればデイヴィーの具合も好転するのでは、と考えたリンダはエラリイ・クイーンに事件の再調査を依頼する。

ライツヴィルものとしては『災厄の町』に続き二作目になる1945年作品。発表順としてはこれの前に『靴に棲む老婆』があって、個人的には『靴に~』のほうがライツヴィルもののどの作品よりも好みなのですが。まあ、それはひとまず置いといて。

現在の問題を解決するために、かなりな昔に判決が出ている事件の再調査を行うという物語で、この趣向はクリスティが1943年に『五匹の子豚』で扱っています。『五匹~』はエルキュール・ポアロが過去の関係者たちに執拗に聞き込みを行うことで事件の様相が変容していくというもので、おそろしくよくできた作品でした。まあ、それと比較すると大概の作品は分が悪いでしょう。

クイーンのやったのは事件の綿密な再構築で、不可能性を徹底的に検証し、問題のハードルの高さを確認していくことだ。作品中盤を過ぎても、ひとつの光明も差して来ず、雰囲気は重い。

後半になってようやく新たな証拠が見つかるが、それは逆にベイヤードの有罪を決定付けるものであった。これによって、作品世界での緊張がさらに強化されていく。

鉄壁と思われていた有罪判決に穴を穿つ手掛かり、このもってまわったような性質がいかにもクイーンならではで嬉しくなってくる。また、この手掛かりの発見場面に潜まされた伏線が、もう憎いったらありゃしない。

最終的に明らかにされる真相は直感と蓋然性に寄りかかったもので、はっきり言って弱い。もっとも、ここに強いロジックを置いてしまうと、キャラクターがそれを受け止められないであろうし、作品の印象が重くなりすぎてしまうのではないか、と思う。

今回再読して、とてもよく出来ているけれど、やはりクイーン作品としては好みのほうではないな、と思いました。

二月にはいよいよ『十日間の不思議』だそう。重たいのだよね。

登録:

投稿 (Atom)