2011-05-29

Gil Scott-Heron and Brian Jackson / Bridges

トレンドに乗っかり、テンプレートに上手く嵌めて作ったような音楽と、そうでない、ジャンルや自己イメージにも縛られずに出来上がった表現。いちリスナーとしては、どちらが上だということはないのだけれど。

ギル・スコット・ヘロンの音楽はまさしく後者であり、そしてそれが現在もなお範を示し続けるような存在であった。

「Bridges」は1977年のアルバム。スティーヴィー・ワンダーのスタッフであったマルコム・セシルを迎え、サウンドはそれまでとはかなり変化。シンセの占める割合が大きくなり、バンドによるスポンティニアスな雰囲気は後退、密室性が感じられるものとなった。

アレンジにおいても前作である「It's Your World」で目立ったラテン風味が一掃、ジャズファンク云々と断わる必要なく、普通にニューソウルとして聴けるものに。ブライアン・ジャクソンの鍵盤もとてもメロウに響く。

全体に重いメッセージ性は残しながら、それが突出することなくグルーヴに身を委ねていけるようである。時代的に、ややディスコ入っているかも知れないが、鼻に付かない加減もいい塩梅で、そのおかげでいまだに古びない表現に留まっているのだと思う。

そして、確かにスティーヴィー・ワンダー成分が一気に増量されてはいるが、本家には無いような、日常を駆動する力強さが第一に感じられるのが素晴らしい。

くそっ。泣きながら踊れ。

2011-05-22

Terry Callier / Occasional Rain

雨の休日、らしいやつを。

カデット、というレーベル名はなんかそそるんだよね。チェスレコード傘下のジャズ部門なんだけれど、デルズやアース・ウィンド&ファイアなんかもここから出ていた。ハウスプロデューサーとしてチャールズ・ステップニーを擁していたことも大きい。

テリー・キャリアーという黒人のシンガーソングライター。1972年、カデットからの一枚目のアルバム「Occasional Rain」もチャールズ・ステップニーが手がけています。

いわゆるソウルとは違う、セオリーに頼らない独創的な音作りが光っていて。音をひとつひとつ積み重ねたようなサウンドは色彩豊かで優美、ときに実験的な印象も受けますが、出しゃばり過ぎてもなく、あくまで中心になっているのは唄であります。ただ、グルーヴ感には乏しいかな。

人気曲 "Ordinary Joe" はシンプルなリズムに複数の鍵盤の絡みだけでポップな拡がりを出していて、これも大したものです。

また、弾き語りに控えめなバッキング、もしくはストリングスが付与された曲で僕が連想したのはニック・ドレイクやティム・ハーディンだったりする。

同じようにシンガーソングライター然としたひとであっても、ビル・ウィザーズの作品とも全く違う。ニューソウルですらない。ジャンルに縛られない芸術的自由を目指した時代の音楽。

テリー・キャリアー本人の書く曲はどれもいいメロディで、ちょっと変わったフックがあったり。

そのボーカルも力強く、情感溢れるもの。クールな印象の演奏に、湿度を感じさせる歌は良く映えているのだけれど、ビブラートがしつこく感じられるときがあり、好みが分かれるところかな。

落ちついてじっくりと聴きたい、メロウな気分の一枚。

2011-05-16

麻耶雄嵩「メルカトルかく語りき」

麻耶雄嵩の新作は短編集であります。

帯には大きく「祝! 日本推理作家協会賞 受賞後第一作」と書かれている。二十年前にこの作家が『翼ある闇』でデビューしたとき、保守的な層からボロクソに叩かれていたことを思うと、なかなかに感慨深い。お話が飲み込み易くはなってきているものの、ずっと麻耶雄嵩自身の作風にはブレがないだけに。

ミステリ的技法がエンターテイメント小説全般で見られるような昨今において、ジャンルのコアな部分を持つ作品が評価されるようになった、ということなのだろうか。

その『翼ある闇』で登場したのがメルカトル鮎、という銘探偵であった。大して推理などせずとも事件を解決してしまう、異様に高い能力を持つ、この極悪探偵が登場する作品は本格ミステリの尖端をいくものばかりである。

この短編集も新しい皮袋になんとやらではないが、展開されるロジックは極めて折り目正しいものだが、その末に辿り着く「真相」は普通の意味でのそれとは違う異様なかたちのものが並んでいる。しかし、尖鋭化したコンセプトが自然なほど作品世界に消化されているゆえ、頭でっかちなものにはなっていないのが素晴らしい。各編、構成も趣向に富んでおり、続けて読んでも飽きない。

まぎれもない本格ミステリながら読後感はむしろ、奇妙な味や皮肉さが強く残り、米国産の切れの良いクライムストーリーに近い。語り口も軽妙であり、とっつき易いものだ。

ミステリについて「こうであるべき」という先入感を持っていなければ、案外に誰でも気軽に楽しめる一冊ではないだろうか。

2011-05-14

アガサ・クリスティー「青列車の秘密」

エルキュール・ポアロものとしては5作目の長編。

導入はそれまでクリスティが手掛けてきた冒険スリラーを思わせるもので、曰くありげな裏世界での取引が、秘密めかして描かれる。そうして出てくるのが、因縁めいた来歴を持つ宝石というのだから、いささか古めかしい。

この作品では名探偵とワトソン役の記述者、の形式から脱し(それまでスリラー長編で試してきた)三人称複数視点を導入。いよいよクリスティ独特の、ひとつのエピソードを細切れにした上で、さまざまな面から語るスタイルが獲得されたのだな。

これにより、物語にふくらみが出て、事件が起こる以前について筆を費やすことが可能になった。人物紹介もスムースに運ぶ上、ミステリとしては尋問の繰り返しを回避できることとなり、結果、リーダビリティが格段に向上したように思う。展開に独特のリズムが感じられるのだ。

謎解きとしては非常にシンプルなフーダニットでありますが、何気ないミスリードが美しい。わずかな虚偽が物語全体を覆ってしまう、その手さばきは見事。

ただ、けれん味が薄いためなんだか盛り上がりきらずに終わってしまう感があって、ちょっと勿体無いか。また、洗練されたミステリの形式にスリラー要素がうまく溶けこんでいないのも確か。

それでも、クリスティ流ミステリの完成、その前夜までは来ているという印象を持ちました。

2011-05-08

コニー・ウィリス「犬は勘定に入れません」

タイムトラベルSFです。時空遡航が可能になった未来(猫が絶滅しているらしい)から、第二次大戦で焼失したかも知れない遺物を探索しつつ、それによって起こった歴史の改変を食い止めるべく過去に干渉していく、というお話。

主人公は物語の最初の章で大戦中のコヴェントリーにいて、次の二章が未来世界におけるオックスフォードに戻り、そのあとはずっと使命を帯びながらヴィクトリア朝で行動するわけなのだけれど、この大部を占める過去パートが英国ユーモア小説として面白い。

その語り振りはゆとりがあり、かつ少しもって回っていて、ひとによっては冗長と感じるかも知れないです。自然描写や文芸の引用、歴史的な出来事についての言及が頻繁に入るし。百数十ページに渡って描かれるボートでの川下りなど、いかにも有閑階級の楽しみといった感じですな。

ことさらに筋を追うのを急がなければオフビートな展開も楽しく、ぬけぬけとした転換の表出など人を食っていて良いです。しかし、上流階級では「召使いを盗み会うのはこの時代のいちばんの娯楽よ」って本当なのかな。

SFとしては、歴史改変について作中での法則がいまひとつはっきりしていない状態のため、結構あいまいな感じで進んでいきますが、あちらを直せば今度はこちらが、的に歴史がずれていく面白さはあります。

でも、ちょっと緩いかな、なんて思っていると、全体の4分の3を過ぎたくらいから本格的にタイムトラベルものっぽくなってくる。最後には霧が晴れたように全体像が見えて、それまではっきりしないなあ、と思っていた各要素がしっかりとあるべき場所に嵌っていきます。これは見事。

アガサ・クリスティやドロシー・L・セイヤーズの小説が謎解きの小道具として出てきて、ミステリファンとしてはにやにやするのだが、そういえば作品自体の雰囲気もなんだかセイヤーズっぽい(なお、作中にコリンズ「月長石」に関するネタバレがあるので注意)。

ロマンスの味付けも柔らかにいい塩梅で、登場する犬や猫もチャーミング。

時間のあるときにゆっくり読むべき本ですね。愉しかった。

2011-05-04

Bruce Springsteen / Darkness On The Edge Of Town

1978年リリース。

このアルバムのサウンドはあまり好きではなかった。軽く、FM向けといった印象であり、特にドラムの響きや鍵盤の音色が気になって。"Badland" など、キラキラしたアレンジの曲では古臭い感じすら感じていた。このアルバムの収録曲はライヴでの方がずっと良い、とも。

昨年に出たボックス「The Promise: Darkness On The Edge Of Town Story」ではリマスター効果により、旧規格のCDより格段に音がクリアで太くなっていた。それでも、60年代ポップスのテイストを持った楽曲と、このアルバムで強調されている骨太のバンドサウンドの間で着地しそこねているような瞬間には、もっと軽快に仕上げてもよかったんじゃ、と思ってしまう。

ただ、「Darkness~」というアルバムはこの音でないといけなかったのだ、というのも本当だろうな。

スプリングスティーン自身はこのアルバムのサウンドについて、ドラマティックな「Born To Run」とはあえて違うものにした、それは「Darkness~」のキャラクターには合っていないからだ、というようなことを言っている。

ボーカルスタイルもこれ以前と比べれば、芝居がかったところが無い淡々としたものに変わっているように思う。

このアルバムの内容はとても重い。それも、特異な状況設定ではなく、どこにでもある生を描きながら、どうしようもなく翳りがあり、重いのだ。

大雑把にいうと前作「Born To Run」は「ここから抜け出そう」というアルバムだった。その、運命の引力を振り切る、という幻想はレトリックの魔法とそれを支えるべく周到に構築されたサウンドによって成立していた。

だが、「Darkness~」というアルバムでは「ここ」から出る事はできない、「ここではないどこか」などありはしないということを認めてしまった、その上で希望を歌うという困難を抱えている。それゆえか、聴き手の誤解の余地をある程度、抑制するような作法がとられているように思う。イメージの溢れ出るような饒舌さがなくなり、シンプルでかなり削り込まれているようである。抽象的な表現をとっていても、とても判り易く響く。

何度も「あきらめない」と歌われるその一方で、叶わなかった希望を抱いてしまったことに対しては「代償を払わねばならない」とも繰り返される。

そしてアルバムの最後で、語り手の男は全てを剥ぎ取られた状態で街外れの暗闇へ向かう。そこでどんなものに直面するかは、しかし、誰にも判らないままなのだ。

個人的に好きなのはアナログではA面の最後にあたるスロウ、"Racing In The Street"。

ひとつの季節の終わりを思わせる。

2011-05-01

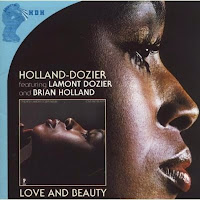

Lamont Dozier / Love And Beauty

ラモン・ドジャーがホランド兄弟と袂を分かち、ABCに移籍した後に古巣インヴィクタスから1974年に出たアルバム。

内容はホランド=ドジャー名義でのシングル両面曲に、この時点では未発表だったドジャーのソロ録音、それだけではマテリアルが足らなかったか、エディ・ホランドがリードを取っていた曲のカラオケまで突っ込まれております。要は会社側が勝手にでっち上げた寄せ集めなのだが、その割には聴き応えがあって、この時期のインヴィクタスには勢いがあったということを思い知らされます。

ここのレーベルでの数少ない男性ソロによるスウィートソウル、としても価値があるか。

冒頭の "Why Can't We Be Lovers" が凄く良く出来た、ロマンティックなスロウ。流麗で重さを感じさせないストリングスをバックに、アコースティックギターをうまく効かせ、ニューソウルの影響も感じさせるアレンジで。泣きの入ったボーカルとメロディはとてもメロウ。

一方で、"Don't Leave Me" や "New Breed Kinda Woman" などの典型的なデトロイトノーザンでは、音に張りがあって流石にこのスタイルは強いと思わせる。また、こういったミディアムでも甘さが滲むのがこの人の個性か。

ボーカルには正直、物足りないと思うところもあるのだけれど、サウンド込みで聴かせるものにはなっている。ここら辺も時代ですな。

全9曲中インストが3曲というのは多過ぎて、ちょっと人に勧め難いのですが、それでもホット・ワックス/インヴィクタスのメロウサイドを代表する一枚では。

ときどき取り出して聴きたくなるアルバムです。

登録:

投稿 (Atom)