2010-12-29

レイモンド・チャンドラー「リトル・シスター」

村上春樹訳チャンドラー第三弾。『さよなら、愛しい人』のあとがきで次はこの作品を訳する、と知ったときはちょっと意外だった。創元社からの『かわいい女』のイメージがあったからだ(しかし、この本の帯には「翻訳権独占 早川書房」と書かれているな)。村上春樹は、清水俊二が翻訳を手掛けたチャンドラー作品を全部新たにやり直すつもりなのだろうかと思っていたが、「このあともマーロウものの翻訳を更に続けていきたいと思う」ということらしい。

僕はチャンドラーの作品は一応、全部読んでいるけれど、この長編はややこしすぎてあんまり覚えてないのです。

プロットの不備には訳者あとがきでも触れられているけれど、それ以上に比喩のやりすぎ感が強い。ファンタスティックで意味がよくわからないところもあるし、全然うまくないな、と思うところも多い。なんだか枝葉が出すぎて筋道がすっと頭に入ってこない。

また、独白が饒舌すぎてとてもハードボイルド小説とは思えないところもある。だれかに分かってもらいたくて仕方がないのに、自分からは心を開こうとしない孤独な男。彼のストイシズムは他人への甘えを「悪」と見なすことから来ているのか。

ついでに言うとディテールの書き込みにはリアリティがあるが、物語自体にはリアリティはまるっきり、無い。そして、事件の真相はこの作家の長編の例に漏れず、非常に入り組んだものである。「私はいかにももっともらしく見えるものごとは間に受けないことにしている」とそれまでとは別のレベルの「ありそうなこと」を語り始め、おおよそ誰にも見当が付かないような複雑な、しかし状況設定に対してはもっともふさわしい真相に辿り着くのだ。ここらへん、日本の現代ミステリに通じるところが大、だと思うのだが。

チャンドラーの個性が強く出すぎて、作品としてはバランスの悪いものとなった作品であります。だが、ファンであればそれだからこそ、愛でることができるのではないか。現代にわざわざチャンドラーの小説を読むのに、いまさら完成度を求めるひともいないだろう。

あと、村上春樹の仕事はすばらしい。『リトル・シスター』が『かわいい女』ではないのはもちろん、あとがきにも目から鱗、であります。

2010-12-12

Colin Blunstone / One Year

ゾンビーズは若い頃、結構気合を入れて聴いていましたが、解散後のメンバーの作品はそれほど熱心にフォローはしていません。時代が違って、サウンドも全然別になってしまっていて、あまり好みではなかったので。

コリン・ブランストーンのソロ一枚目「One Year」(1971年)は時々、その存在を思い出して引っ張り出します。正直、"She Loves The Way They Love Her"、"Smokey Days" は後年になって発掘されたゾンビーズのヴァージョンの方がいいし、"Misty Roses" もティム・ハーディンのオリジナルにはかなわない、とは思う。けれど、アルバム全体の流れが凄く良いのですね。丁寧に作られた感じで、通しで気分よく聴いていられる。

プロデュースはクリス・ワイトとロッド・アージェント、ゾンビーズ時代の仲間であります。演奏もバンド形態のものはアージェントのメンバーが担当しています。他にはクラシカルな室内楽団をバックにした曲が入っていて、実はこちらの方がずっと好みなのだな。エルヴィス・コステロが「Juliet Letters」を出したときには、この「One Year」を連想したものですよ。あくまでポップソングだけれど、せいぜいアコギくらいで後は無理にロック的アレンジを混ぜようとしなかったのが吉と出ていますな。

個人的に一番好きなのはラストを飾る "Say You Don't Mind"。跳ねるリズムに美しいメロディ、ストリングスとの調和がいい。ボーカルの表情の使い分けもいい感じで、最後で裏返るところなど、たまらない。デニー・レインのオリジナルもそのうち聴いてみたい、とずっと思っているのだが未だ果たせないでいる。

声とサウンドが絶妙の相性を聴かせるこのアルバム、他にない個性を湛えた愛すべき一枚ですな。この季節、しみるねえ。

有栖川有栖「長い廊下がある家」

火村英生ものの短編集。

冒頭にあるのが表題作「長い廊下がある家」、これが100ページちょっとで一番長い作品。特異な舞台設定の不可能犯罪であって、いかにも本格ミステリといった感じですが、読みなれた人ならトリックの見当は付いてしまうかも。捨てトリックはその分、大げさで何だか面白く、手堅いだけのお話になりそうなところを救っている感。

また、ちょっとありそうにない話に出来るだけリアリティを持たすためのプロット、状況が丁寧に作りこまれているのが良いです。決め手になる物証の冴えはこの作家ならでは。

「雪と金婚式」ある人物が殺人事件の犯人の見当がついたのだが、事故で記憶を失ってしまった。はたして警察も苦労している事件を解決できた、その手掛かりとはなんだったのか。一捻りある趣向です。

条件が限られているので意外性は無く、軽めのお話なのですが、綺麗にまとまっています。ええ話や。

「天空の眼」火村准教授が出てこず、普段はワトソン役であるアリスが思いつきを繋げるようにして謎の真相に迫っていく。グーグルアースで何気なく事件現場に当たっているうちにヒントを掴む、とかこの作家らしいな。意外なプロットの展開が良いね。

「ロジカル・デスゲーム」比較的緩めの作品が続いたところで、この短編では火村自身が頭のイった人物に拘束され、自殺ゲームを強要されるという緊迫した状況。3つのグラスに注がれたオレンジジュース、うちひとつには致死量の毒が入れられており、どれかを選んで飲み干さなければならない。心理的な駆け引きを交えつつ、どうやって解決策にたどり着くか。

ガチガチのパズルの中で意外な抜け穴を突いた、この本の中では一番の佳編。

各編、本格ミステリの枠組みの中でバラエティを凝らし、水準はクリアしているのですが安定感がある反面、やや食い足りないか。表題作意外にも、もう少し長めの作品が欲しかったというのが正直なところ。ねちっこいロジックのものが読みたいですな。

2010-11-28

The Monkees / Head

ライノ・ハンドメイドからのモンキーズ特装盤、「Head」(オリジナルは1968年リリース)であります。ちゃんとピカピカ鏡面パッケージになってます。

「The Birds, The Bees & The Monkees」に引き続き今回も3枚組なのですが、純粋に未発表のものが少なく、ネタ切れ気味なのは明らかでして、2枚組にしとけばよかったんじゃあ、という気はします。完全にマニア向けです、これは。

アルバム本編について軽く触れておくと、サイケデリックの時代を反映したようなアレンジのバラエティに富んだ(実際、曲によって演奏パーソネルがバラバラですが)、しかも質の高い曲が揃っています。ただ、シングルが切れるようなキャッチーさという点では後退しているのも確か。

個人的に好みなのはマイケル・ネスミスの格好いいカントリー・ロック "Circle Sky"、キャロル・キング作の牧歌的な "As We Go Along"、ギターで参加したスティーヴン・スティルスの個性が強烈に出た "Long Title" あたり。"Daddy’s Song" は作者ニルソン本人のヴァージョンの方がいいかな。

さて、今回のデラックス・エディション、ディスク1は「Original LP Plus」と題され、オリジナルアルバムの14曲にボーナストラック10曲。ボーナスの多くはステレオのミックス違いであって、さほど面白くないのですが、"Daddy’s Song" に関しては途中でテンポが落ちて、静かに歌われるパートがあって、これは良かった。"Ditty Diego" のチャントのセッションが20分以上あるのは、なんとも。

ディスク2は「Outtakes And Rarities」。このアルバムにはモノラル盤は無かった、と思ったんですが、楽曲については全てモノミックスが収録されています。クレジットが見当たらないので、シングル曲以外はいつミックスされたのものか判らないのだけれど。あとは実際に映画で使われたミックス、収録曲のライヴ・ヴァージョンなど。全23曲。

ディスク3は「Head Open-End Radio Special」。当時、プロモーション・ディスクとして配布されたもののようで、デイヴィー・ジョーンズのインタビューの合間にアルバムからの抜粋が差し挟まれたもの。これは一回聴けばいいかな。

| 紙ジャケット、ディスク1はちゃんと鏡面仕様になっているけれど、スパインが省略されている |

| 裏面 |

| ディスク2の裏面、よく見ると日本語が |

この「Head」を最後にピーター・トークは抜けるわけですが、残りのアルバムもデラックス・エディションで出すのでしょうか。

2010-11-21

Paul Williams / Someday Man

ポール・ウィリアムズのファースト(1970年リリース)が英国Now Soundsからのリイシュー、ボーナストラック12曲付き。

このアルバムは日本盤CDも持っているんだけれど、今回のは音の鮮度が段違いですぜ。ボーナス曲にはマルチトラックから新たにミックスされたものが含まれているので、アルバム本編もちゃんとオリジナルのマスターから起したのだろうな。各パートがくっきり。

また、ブックレットにはポールとロジャー・ニコルズのコメントを織り交ぜたライナーが読ませますが、詳細なパーソネルがちゃんと記されているのも高ポイントであります。リイシューはこうでなくちゃ。

オープニングのタイトル曲、"Someday Man" がやはり、頭ひとつ抜けた出来。弾むベースと手数多いドラムに導かれウキウキとした気分にさせられる歌い出しから、サビではリズムがシャッフルになり、控えめながら効果的な管弦も入ってきて、ここで早くもお腹一杯なのに更に美味しい転調が待っている、という。何度聴いても楽しいな。

他の曲も水準はクリアしているものばかりであって、どこを切っても良いメロディが。特にミディアム以上のテンポの曲 "Mornin' I'll Be Movin' On" "Trust" "Roan Pony" あたりが、ポールのヴォーカルもあっさり目で好みですね。

アルバム全体に、ベーシックな曲の良さを生かす方向での過剰にならず、けれどツボを抑えた装飾が光ります。ここら辺はアレンジャーのペリー・ボトキンJr.ら、あるいはプロデューサーを務めたロジャーのセンスでしょうか。

ボーナストラックではモノ・シングル・ヴァージョンやデモも嬉しいですが、"Someday Man" と "The Drifter" のバッキング・トラック・セッションが驚き。

特に "The Drifter" はポールのアルバムには入らなかった曲ですが、ここで聴ける演奏はロジャー・ニコルズ&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズのものと同アレンジであって。"The Drifter" が元々ポールのアルバム用に録られていた、と考えることもできなくはないですが、この曲のキーはポールには高すぎるように思うのだな(ロジャーとポールのデモ集「We've Only Just Begun」に収録された同曲でのポールのヴォーカルは、テープスピードの操作でピッチを上げたものに聴こえる)。ポールのこのアルバムとスモール・サークル・オブ・フレンズのシングルは、同時に制作がなされていたのではないかと推測されるのだけれど、どうかしらね。

2010-11-18

Gary Lewis / Listen !

プレイボーイズを率いてティーンエイジャー向けシングルをヒットさせ続けていたゲイリー・ルイスも、'60年代後半のヒッピー、ドラッグ、ベトナム戦争の時代にはそれまでと同じような優等生的なキャラクターで明朗なポップソング、というやり方では通用しにくくなっていた(スナッフ・ギャレットの言葉を借りれば「もう君向けのマーケットは無い」ということらしい)。

1967年リリースの、この「Listen!」というアルバムはソロ名義ともあってか、陰影ある、やや落ち着いた感触のオーケストラポップで占められており、オープナーにも乗りのいい曲ではなく、"Jill" というマイナーキーでミディアムスローの曲が置かれている。

プロデューサーにはゲイリー・クレインというひとがクレジットされていますが、実際に現場で腕をふるっていたのはアレンジャーのジャック・ニーチェと(ボナー&ゴードンの)ゲイリー・ゴードンであったそうだ。

選曲も良いのだけれど、とにかくアレンジが繊細かつアイディア豊富であり、メロウな中に淡くサイケデリアを滲ませた、その塩梅がすごくいい。有名曲のカバーも、はっとするような独創的な仕上がりであります。

アルバム内容を反映したジャケット写真も秀逸な、浮遊感溢れるフラワー・ポップ。儚げな雰囲気もまた、たまらない。

しかし、当時のアメリカにはこのような良く出来たソフトサウンディングな音楽が少なからずあったのに、その殆どはセールスが振るわなかったような気がする。時代とは恐ろしいな。

2010-11-16

ポール・アルテ「殺す手紙」

新装丁のポケミス、現代的なデザインのせいで違和感は否めないですが。カバーのビニールも横線のないクリアなものになっているし。まあ、ページの小口が黄色い限りはポケミスということにしておきますか。

ところで、この本はポケミス初の一段組であります。200ページちょっとの作品なので、これで値段が1300円するのはちょっと高いな。

ポール・アルテ、今回訳されたのはツイスト博士が出てこない、ノンシリーズもの。しかも不可能犯罪が起こる本格ミステリでもなく、巻き込まれ型サスペンスといった体です。

けれども、読み終わってみればジャンルとか関係なく、これはポール・アルテの小説でありました、良くも悪くも。

殺人事件が起こった上、ドイツのスパイの因縁が絡み、プロットが二転・三転と急展開。短い物語の中にアイディアがこれでもか、と詰め込まれ退屈することはありません。また、なんだか胡散臭い、裏になにかあるぞという思わせぶりな雰囲気、短い章の終わりごとに必ず驚きが待っている、そういったいつものアルテらしいやり方も健在です。

ただ、本格ミステリなら美点と感じられる部分が今回のサスペンスでは必ずしもうまく嵌っていないという気がします。人工的過ぎたり、古臭さを感じる瞬間もあり、フランス・ミステリの悪い部分が出てしまった感で。

頭からケツまでサービス満点ではあり、個人的には面白く読めました。ミステリとしての芯は一本、通っていると思います。結末は先読みしやすいのですが、丁寧なミスリードはされていますし。ただ、出来がいいとは言えないなあ、やっぱり。

この作家のファンなら楽しめると思いますが。そうでない人は、まず別の作品にあたってからにしてもらうが吉。

2010-11-14

Dyke & The Blazers / We Got More Soul

ジェイムズ・ブラウンと同時代に、その影響を強く受けながらも独自のファンキーソウルを確立したダイク&ザ・ブレイザーズ。彼らの全音源を未発表も含めて網羅した二枚組アンソロジーです。副題に「The Ultimate Broadway Funk」とあるように、殆どファンキー以外の曲調のものを残していないのが凄い。

いかにも長尺のセッションから編集しました、という感じの曲が多いのですが、このCDではもともとパート1、2に分かれていたものはつなげて編集してあるのが嬉しいです。

ディスク1は "Phoenix" と題され、1966、67年に地元アリゾナで制作された楽曲を収録。

彼らの演奏はJBと比べるともっと無骨で大きな乗りです。ホーンやオルガンが緩い感じを出していて、更にダイクのボーカルは少し泣きが入っていて、いなたい雰囲気であります。ベースはダイク自身が弾いていたようなのですが、これも太い音で、いい。

ウィルソン・ピケットのカバーがヒットした "Funky Broadway" が入っておりますが、その他の曲でもアレンジに南部ソウルっぽいセンスも感じられるものが。

また、スローブルースもひとつ演ってるのだけど、それも若干跳ね気味のリズムで料理している徹底ぶりが気持ちいい。

ディスク2は "Hollywood"、1968~70年の録音。名義はブレイザーズのままなものの、実際はハリウッドのスタジオミュージシャンによるもので、ジェイムズ・ギャドスンらワッツ103rdストリート・リズム・バンドのメンバーが参加しています。そのせいか、一枚目とは演奏の雰囲気がガラリと変わり、シャープでソリッド、重量感あるものに。楽器のフレーズは細かくなり、曲構成もそれまでのリフ一発を押し通すものとは違い、変化をつけたものになっています。

そうした洗練されたサウンドをバックにすると、ダイクの若干クサ目のボーカルが対照的に映えて、また格好いい。

中でも、「話しているときでもソウルが溢れてくる 歩いているだけでソウルが溢れ出すんだ」と始まり、サビではレイ・チャールズ、JB、ジョニー・テイラー、アレサ・フランクリン等の名前が歌い込まれる "We Got More Soul" が決まっています。

演奏のキレだけを取ればハリウッド録音なのですが、ローカル録音での温かみあるサウンドや、どこかユーモラスで余裕を感じさせる歌いまわしも捨てがたいな。

2010-11-07

Paul McCartney & Wings / Band On The Run

バーン・オン・ザ・ラン! ポール翁の代表作のひとつ、「Band On The Run」がリイシューされましたよ。僕が買ったのは2CD+DVDのスペシャル・エディション、というやつ。値段が三倍くらいする豪華パッケージ版も出ていて、そちらはCDがさらに一枚多いのだけれど、その内容はこのアルバムの25周年記念盤についていたドキュメンタリー・ディスクと同じらしい。僕は25周年盤も持っているので、まあ、いらないかなと。

CD1は「Band On The Run」本編のみ。リマスターについて触れると、アビイ・ロード・スタジオで行われたらしく、昨年のビートルズと同じく、あまり音圧は上げないものであって、落ち着いて聴いてられます。25周年盤も結構、音は良くなっていたので、それに比べて劇的な向上とは言いませんが。

CD2はボーナスディスクとなっていて、"Helen Wheels" は今回はこちらに入っています。全部で9曲入っているのだけど収録時間は34分であって、これならCD1の後ろにでも全部入るよなあ、なんてせこいことを考えたり。

今更、このアルバムについて言うことはないんだなあ。しいて挙げると、あんまり時代を感じさせない音だよな、くらいか。

レコーディングは何故かナイジェリアのラゴスで行われたのだが、ラゴス行き直前にギターとドラムが抜けてしまい、ポールが一人奮闘して、とかいうことはファンにとっては常識だし、そうでないひとにはどうでもいいことだろう。英米のチャートでトップになり、ポールのアルバムでも特にヒットしたものであります。

それより、今回のリリースの目玉はDVDです。当時のウィングスのクリップの数々や短いドキュメンタリーフィルムに加え、「One Hand Clapping」が。今までブートの粗い画面でしか見られなかったTVスペシャルがクリアな画で楽しめる、そう期待していたのだよ。

しかし実際見てみて、うーん、これは・・・。ブートよりはましかもだが、それにしてもこすった感のある映像。ちゃんとしたマスターなどは残っていないのだろうか。音のほうが凄く良い分、かえって落差が感じられるなあ。

まあ、ポールのアルバムのリイシューはCDというカタチでは、今回のシリーズが最後じゃないか、という予感がするので、今後もあまり期待しすぎずフォローしていきたいとは思います。TVショウの「James Paul McCartney」も出して欲しいな。

2010-10-31

Mitch Ryder & The Detroit Wheels / Detroit Breakout !

ミッチ・ライダー&ザ・デトロイト・ウィールズが1965~68年にNew Voiceレーベルに残した録音をまとめた、50曲入りの二枚組コンピレーションCD。

このバンド、レパートリーの殆どが黒人R&Bのカバーであって、そういう点ではイギリスのバンドがやっていたことの後追いなのだが、とにかく演奏に迫力があって、しかもかなり上手い。荒々しさを演出しながらもコマーシャルである点は外しておらず、ここらはプロデューサーであるボブ・クルーの力なのだろう。バンドのパワフルな演奏が削がれることなく、しっかり録音されているという点も大きいです。あるべき姿がクリアだったのだな。

ミッチ・ライダーのボーカルは勿論、格好いいのだけれど、そのしゃがれ声は色気の方が勝っているような気がします。決して勢いだけじゃない。

どの曲もノリが良く、気分良くかけていられますが、やはり代表曲の "Jenny Take A Ride" と "Devil With The Blue Dress On/ Good Golly Miss Molly" が気持ちいい。聴いていると否応無しに体が揺れてきますよ。

最高のパーティバンドですな。

このCDには、ライダーがバンドから独立した後のソロ曲も収められているんだけど、バンド時代のスタイルを継承したものもあれば、オーケストラをバックに歌い上げているバラードもあったり。時代的にもプリミティヴなスタイルで売っていくのが難しくなってきたのか、やってることは基本的に同じでもアレンジにやや華美なところが感じられたりしますし、二番煎じめいた面もあって、初期と比べるとややテンションが緩いのは仕方ないところか。

芸術的野心なく、刹那の快楽だけを追い求めたロックンロール。あんまりややこしいことを考えずに気楽に聴いてられる、というのがいいですな。

2010-10-26

麻耶雄嵩「隻眼の少女」

作者五年ぶりくらいの長編新刊、本書は二部構成よりなる。第一部は1995年、信州の寒村を舞台に横溝風の見立てを含んだ連続殺人が起こる。探偵役は隻眼で時代錯誤な水干姿の少女、御陵みかげ17歳という、まあ、なんと言ったらいいのか、アレだよなあ、というキャラクター設定。でも文体はシリアス、という。

紆余曲折の挙句に犯人は判明したのだが、第二部、18年後の2003年になって同じ場所で同じ手口の犯行が。

ひたすら展開されまくる推理は非常に精緻であり、好みなのだが、偽の手掛かりを絡めた多重どんでん返しはどうしても印象が薄くなってしまいがち。

これまで長編では読者のアタマをカチ割るような大トリックを披露してきた麻耶雄嵩ではあるけど、ここ最近の短編で見られるように、この作品はミステリとしてはオーソドックスだよな。年齢を重ねて芸風も変わってきたのか。

でもいいか、謎解きの手筋は美しいし、密度も高い。

などと思いながら読み進めていくと、終盤、ナニコレ!? となりました。

フェアでロジカルでありながら、突然あさっての方向から出現する真相。関係者置いてけぼり。更に、ミステリとしての構造そのものが実はとてもハードルが高く、挑戦的であることが判明するという。(*)

いやはや、これも麻耶雄嵩でしか書けないだろう。素晴らしい。

期待にたがわぬ作品でありました。

2010-10-09

John Lennon & Yoko Ono / Double Fantasy – Stripped Down

ジョン・レノン古希記念か何かの11枚組ボックスセット、数日前に入手したのだけれど、まだ開封もしていない。今月は忙しいので、腰を据えて聴き込めるのは来月以降になりそうであります。まあ、誕生日や命日でなくても聴ければよいので。

で、代わりといってはなんだが、聴いているのが今回同時発売されたものの、ボックスには未収録である「Double Fantasy」の新ミックス。

実はそもそも「Double Fantasy」というアルバムはそんなに好きというわけではないのだな。要はジョンと小野洋子の曲が交互に入っていると、どうも落ち着かない。といってもヨーコの曲が駄目、というわけではなくて。実際、出自がポップソングのひとではない、ということを忘れるほど出来はいいと思う。ジョンとヨーコでは声の質感が違いすぎるような気がするのですな。アルバム最後にヨーコの曲が2つ続くところは、聴いていてもいいな、と思うのであります。

今回の新ミックス、ストリップト・ダウン・ヴァージョン、なんていってますが。ボーカルが際立つようにシンプル目のバンドサウンドになっております。曲によっては、まるでデモテープのようですが。エンディングが長かったり、曲前にジョンお喋りが入っていたりと、生々しさを残すような意図があるのでしょうか。

まあ演奏・歌そのものは同じなわけで、やはりマニア向けの商売という気もします。

とはいえ、従来、やけにロマンチックなアレンジであった "Woman" が今回、素うどんのようなあっさりな仕上がりになって、これなんか悪くないな。

2010-10-04

エラリー・クイーン「Yの悲劇」

角川文庫からのドルリー・レーンもの新訳、第二作。

『Xの悲劇』の新訳が出たときには、既訳もたくさんある作品だし、一年くらいでシリーズの残り三作もすべて出るんじゃないかな、なんて期待していたのですが、なかなか二作目の『Y』が出ない。一時はもしかして、もう出ないんではという気もしていましたが、一年半以上してやっと出ました。「翻訳ミステリ大賞シンジケート」によれば「新訳『Zの悲劇』は来年3月ごろ、『最後の事件』(正式タイトル未定)は来年9月ごろに刊行される予定である」そうなので、気長に待つつもりです。

さて、『Yの悲劇』であります。これも創元、早川、新潮その他の文庫で何度読んだかは判らないくらいの古典です。当然、どういうお話・トリック・犯人かは知っているわけで。そうすると、物語に没入するよりは、ミステリとしてどのように組み立てられているか、なんてところやディテールの方に気が行ってしまいますな。

ルイーザ・キャンピオンの設定はどうだろう。ひとつ違えば、最大の容疑者なのだが。目が見えず、耳も聞こえない証人というのは、これ自体がひとつの大きな創意ではないか。

そして、とことんまで捻れた異様な真相は、しかし、机上のリアリティを維持するぎりぎりの線で踏みとどまっているようでもある。これを越えてしまうと、解決編における犯罪者の心理についての説得力が全て失われてしまう、そんな境界内に。

個人的にはロジックの整った『Xの悲劇』のほうが好きなのだけれど、『Y』は評価云々を超えた特異な作品ではないか、という認識を新たにしましたよ。

重苦しい話ではありますが、ドラマ部分が意外なくらいすっきりしているのも美点です。

最初のほうで異常者だらけのハッター家の面々が紹介されますが、ここなど現代の日本の推理作家にかかったら100ページほど割いて、ねちっこい描写をするんではないでしょうかね。

2010-09-26

ジャック・リッチー「クライム・マシン」

330ページほどの中に14篇が入った短編集。

一番長い作品が表題作「クライム・マシン」であって、50ページ弱。相当手の込んだ犯罪が描かれているのだが、それにしては短い。説明・描写が簡潔なのだ。

その他はだいたい2、30ページのものが並んでいて、短いものは10ページにも満たない、ショートショートといっていいものであります。

収録作品は全て、アイディアをシンプルに提示すべく無駄を徹底して排除した文章で語られる。

前置き無しに始まる一人称はハードボイルド的であり、語り手の真意を正確に測ることができないので、時には叙述トリックめいた効果もある。

中でも短い作品ほどキレは素晴らしく、いくつかの作品では最後の一行で全てをひっくり返す。その技量はフレドリック・ブラウンに比肩する、と思う。

皮肉なオチのものが多いのだが、ハッピーエンドが逆説的に感じられるようなものもあって、単調には陥らない。収録された作品を続けて読んでいて「またこのパターンか」と思うと、まったく予想しない方向へ捻じれていったり、まさにオフビート。

粋でユーモラス、自在に展開しながら紛れも無いクライム・ストーリー。

まさにプロの仕事である。会話中心で進んでいくので読みやすい反面、軽い印象もあるけれども、そもそもミステリとはこういったものではなかったか。

ひとときの肩の凝らない娯楽を保障します。

2010-09-19

アガサ・クリスティー「茶色の服の男」

1924年作のノンシリーズもの。若き女主人公の波乱万丈、冒険ロマンス編であります。

イギリスを舞台にした序盤は、連続殺人に謎めいた人物等、いかにもミステリらしいお膳立て。それら事件の秘密を追って、主人公であるアンが南アフリカ行きの船に乗ってからは、一癖あるキャラクターが出揃い、更にアン自身も命を狙われるなどスリラー色濃くなっていきます。そして、アフリカに渡ってからは本格的に活劇小説という感じです。

この小説はアンによる一人称の間に、旅路を共にすることになった下院議員ペドラー卿の日記が挟まれている構成になっています。事件のことなど大して気にしていないペドラーの呑気な様子がユーモラスでありますが、後から見るとその中にもヒントが転がっていたりして、油断ならない。

ただ、探偵小説として描かれていない分、あまりカッチリとした伏線を引かずに、ご都合主義的に山場を作っていて。この展開はどうかなという場面もあったのが正直なところ。また、推理も「あいつ怪しそう、あの場所にもいたし」的な女の勘レベルで引っ張っていて、謎解きミステリのファンとしてはややキツいものがあります。

そうは言っても、結構大胆にミステリ的実験がなされている面もあって。クリスティのキャリア上、無視していい作品ではないのだな。

物語としてはこの結末の付け方、予想だにしないものでした。ええーっ!? という。アンの奔放すぎるキャラクターや激烈ロマンスといい、これはクリスティが未だ若かったからこそ書けたものでしょうね。読み手のこちらも若ければもっと楽しめたか、という気もしなくも、でした。

2010-09-04

D・M・ディヴァイン「災厄の紳士」

うー、やっと読み終えた。

この作品を紹介する文章で、コン・ゲームがフーダニットに変貌、云々という紹介がされているものをいくつも見ていたので、期待して取り掛かったのだけれど。

この小説の前半、これをコンゲーム小説といっていいのか? ユーモラスなやりとりや知恵を駆使した丁々発止、なんてものは無いし。煎じ詰めれば結婚詐欺&脅迫で金銭を奪う、という下衆なだけの展開で。全然乗れなかったのが本当のところ。

そして舞台となる家族間では確執が絶えず、なんだか鬱陶しい雰囲気。さらには事件の捜査にあたる警官も家庭に問題がある上、上司や同僚に不満があって、とこちらもやりきれない。

とにかく作品世界に馴染めず、なかなか読み進める気にならなかったのであります。

小説の中盤くらいで死体が発見されてからは、一気に読みやすくなりました。が、これは僕個人の問題かもしれないですな。

ミステリとしては凄く良く考えられていますね。読み終わってみれば、ごく単純な話であったということがわかります。トリックらしいものもないし。それが見せ方の工夫でもって、奥行きがあり、謎だらけの複雑な小説になっているのは大したものであり。

そして、解決編はシンプルがゆえに力強い。ひとつの物証からただ一人の容疑者へとたどり着くロジックは鮮やか。

逆に、それを補完する心理的・性格的な証拠の説得力は弱い。というか、これでは辻褄が合わないのでは。犯罪が計算づくなのか杜撰なものなのか、よく判らなくなってくる。回収される伏線には大胆なものもあって、僕好みなのだけど。

キャラクター設定や特異な構成等の全てが、実はフーダニットとしての効果に寄与しており、そういった意味では野心的であり純度の高い謎解き小説ではありますが。

2010-09-01

Cal Tjader / Sounds Out Burt Bacharach

1968年リリース、ヴィブラフォン奏者によるバカラック・カバー集。

カル・チェイダーは元々ラテンのひとのようなのだが、このアルバムではそういうところは殆ど感じません。

そもそも個々のプレイヤーの個性が目立つようなつくりではないです(ドラムはジム・ケルトナーであって、流石と思う瞬間はありますが)。

チェイダーのソロもテクニックを披露するよりも、ゆとりを感じさせるような美麗なもの。

バカラックのメロディをそのまま生かしたアレンジの、イージーリスニング・ジャズといっていいでしょう。

では、毒にも薬にもならない、どこにでもあるような音楽なのか、というとそうではなくて。

このアルバム、全体の雰囲気がとにかく素晴らしい。

あらゆるエッジを周到に削ぎ落とした、ほのかに甘く、どこか茫洋としたサウンド。その中で、ヴァイブの音色だけが青白く輝く。

そして、曲をずっと聴いていると受け手である自分も、その仄かな光に向かって深く潜っていく、そんな印象です。

カル・チェイダーの、というよりプロデューサーのゲイリー・マクファーランドのセンスが強く出たものなのかな。

この夏、ボーカルものを受け付けないときに、繰り返し聴いております。クールでメロウな一枚。

2010-08-20

Laura Nyro and Labelle / Gonna Take A Miracle

1970年リリース、バックコーラスにラベルを迎えた、全曲R&Bクラシックのカバーアルバム。

フィラデルフィア制作で、プロデュースはケニー・ギャンブル&リオン・ハフ、アレンジはトム・ベルが担当と聞くとさぞ豪奢なサウンドが、と思いそうだが実際はそれほどでもない。

管弦は控えめにミックスされ、音像の真ん中に大きく在るのはボーカル/コーラスとピアノであって、それだけとればいつものローラ・ニーロであります。僕も最初に聴いたときは、これならわざわざフィラデルフィアまで行かなくても、チャーリー・カレロと組めばよかったんじゃあ、と思いました。ソウルミュージックのプロパーなファンが期待して聴いてみたらがっかりするかも。これなら収録曲のオリジナルのほうがいい、ってね。

けど、何度か聴くうちに、やはりこれは唯一無二のアルバムなのでは、と思い直したのですよ。

'60年代終わりから'70年代にかけて、急速に洗練・都会化していったノーザンソウル。その内に肉声の生々しさを甦らせよう、自分がかつて愛した音楽の力強さを宿らせよう、といった意思がここにはあったのではないか。

そして、そういった(当時の)ソウルミュージックのヒット・メソッドを踏み越えたレコードを作る自由は、ソウルというジャンルの外側にいたアーティスト、ローラにしかなかったのでは。

まあ、そんなことを考えずとも、お気に入りの曲ばかりを歌うローラの声からは、他に無い楽しさや開放感が溢れているのだけれど。なんだかボーカルグループの一員になっているような感じもして。

特に "Dancing In The Street" や "Nowhere To Run" といったダンスナンバーで、パーカッションだけをバックに掛け合いを聞かせる瞬間は、ぞくっとするほど格好良いや。

2010-08-15

紙ジャケを試作してみた。

頂きものの音楽ファイルがたくさんありまして。まあ、それはCD-Rに焼けばいいんだけれど、テキスト形式でのトラックリストがついてなくてさ。それがあればコピペして編集、プリンタで出力で一丁あがり、なんだが。CDのジュエルケース用のアートワークが付属していて、そのバックインレイにしかトラックリストが無いのね。

嫌いなんですよ、プラケのごついのって。かといって、いちいち手で入力していくにはデータが多すぎる。

熟考した結果、自作してみっか、ということになった。面白そうだし。

道具はいつもお世話になっているフリーソフト、ラベルプロデューサー様。これに紙ジャケ用のレイアウトが付いているわけではないのだが、使い慣れているんで。

自分なりに設計図を引いて、その上にジュエルケース用のアートワークをサイズ調整や加工をしながら、しっくりいくように配置していった。

いい感じになったので、プリンタ出力。

あとはハサミと糊でひたすら工作あるのみ、っす。

いろいろ試してみたが、用紙は光沢紙くらいでないと厚みが足りなさ過ぎて、ペラペラでいかにも頼りない。ただ、光沢紙は表面に粘る感じがあって、作業中にすぐ傷が入ってしまうし、汚れも付きやすいのね。ニンともカンとも。

インナースリーヴやレーベル面も刷って出来上がり。

どうだ、スパイン(背表紙)もあるぞ。

ひとつ作るのに結局、半日以上かかってしまった。徹夜なり。

ノウハウは判ったので、次からはもっと早くできるだろうが、しばらくはもうやりたくないでござるの巻。

2010-08-11

espresso espresso

副題に “a lightly latin brazilian blend” とあり、ラテンやブラジル風の曲を揃えたものです。

一曲目では、セルジュ・ゲーンズブールがお姉ちゃんたちのコーラスを従え、ゆる~い感じでコーヒーについて歌っております。このCDのジャケットと併せて考えるに、これはカフェ・ミュージックのコンピである、という宣言なのかも。

収録曲には南米系のミュージシャンによる演奏もあるのだけれど、それ以外のジャズやイージーリスニングのラテン/ブラジル風味付けのものの方が多いです。

中でもバート・バカラックの "Something Big" は凄いな。コンピで聴いてもすぐ判るというか、もうバカラック以外の何物でもないという。逆にちょっと浮いてるんじゃないか。濃い。

ヒット曲のそれ風アレンジのものも "Bend Me, Shape Me"、"I Feel Fine" とあって。後者は元々ビートルズのオリジナルにもラテンの雰囲気がかすかにあると思っていたので、ここでのスタンリー・ブラック楽団の解釈はゴキゲンな出来。

ビートルズカバーでは他に "Things We Said Today" もありますが、こちらはタイトルを言われなければ判らないくらいの大胆なジャズアレンジ。メロディをシンプルにしてリフ化させているんだけれど、実に格好いいです

さて、ひとつ引っかかったのはウィルソン・シモナルの "Nem Vem Que Nao Tem" という曲で。実はこれと同じ曲が前コンピ「In Flight Entertainment」にもブリジッド・バルドーの唄で入っていたのだな(そちらのタイトルは "Tu Veux, Tu Veux Pas" となっているけれど)。バルドー版ではミディアムのダンス仕様だったのが、こちらではテンポゆるめのパーティサンバ。ファンキーです。

こういうシリーズものならではの遊びも楽しいな。

10年以上前にでたコンピですが全然古くなっていないすね。トータルの内容でも「In Flight ~」と甲乙つけがたい。

まさしく今の季節にぴったりの一枚(ホットコーヒーはちょっと飲めないけれど・・・)。

2010-08-04

Dave Frishberg / Oklahoma Toad

1970年にCTIレーベルからリリースされた、デイヴ・フリッシュバーグのファースト・ソロ・アルバム。我が国ではヴィヴィッドからCD化されていたが、それも入手し難くなって結構経っていました。それが今回、なんと2枚組のデラックス・エディションで登場です。

フリッシュバーグの本業はジャズ屋、ということなんだろうけど、このアルバムには凄く親しみやすいポップソングが満載。それらの楽曲は全て詩・曲とも本人によるものですが、これがかなり、粒ぞろいで。フックのあるドリーミーなメロディ、ユーモラスな(ときに意味不明な)歌詞。伝統的なアメリカのミュージカルライターたちからの流れを感じさせるような、品というか筋みたいなものも感じます。

で、それらの曲を唄うボーカルはとくに上手い、というものではないですが、人懐っこくて肩の力が抜けた、洒脱な味わいのものであります。また、本職である鍵盤の方も気持ちよく転がっていますね。

プロデュースはマーゴ・ガーヤンと彼女の旦那であるデヴィッド・ロスナーが担当。曲によって、カントリー風だったり、サイケがかったり、変拍子を絡めたり、ファンキーに迫ってみたりと、さまざまな意匠を凝らしながらも、全体としては穏やかな手触りであります。

さて、今回のリイシューですが。付属ブックレットを読むと、そもそも、このアルバムは制作を終えた後になってからCTIとのリリース契約がなされたそうで、その際にオーバダビングやリミックス、曲順の変更という条件があったとか。でもって、2枚組CDの1枚目にはCTIミックスとして従来ヴァージョン、2枚目にはプロデューサーズ・ミックスと称して、クリード・テイラーやヴァン・ゲルダーらの手が入る前のものが収録されています。

実際に1枚目のCDを聴いてみると、音は以前のものより分離良く、クリアになっていますが、そのせいか曲によっては派手で、ロック的なエッジが強調されたようにも。

比較して2枚目は装飾を抑えたシンプルな印象ですが、同時に演奏のスウィングする感じが強く伝わってきます。曲順の違いも結構、大きいな。

よりパーソナルな雰囲気でもありまして、ブロッサム・ディアリーとの近しさがこれまで以上に感じられますね。

馴染みのアルバムの違った面が見れた、という感じでありました。惚れ直した、うん。

2010-07-25

Astrud Gilberto and Walter Wanderley / A Certain Smile, A Certain Sadness

うう。涼しめのやつでいこう。

うう。涼しめのやつでいこう。時は1966年、アメリカのボサノヴァブームがピークにあった頃の作品なり。

このCDは結構前に買っていたんだけど、あまりの唄の下手さに、数回聴いたきりで放置してました。

最近になって久しぶりに聴いてみても、遅れたり突っ込んだりを繰り返すヘナヘナのボーカルに、こりゃヘタウマとかいうレベルじゃないよな、という気はしたんだけれど。めげずに何回も聴いているうち、ポルトガル語で歌っている曲は比較的ましだ、ということに気付いたのね。英語がうまくないだけなのかと。

で、アストラッド・ジルベルトの唄がアメリカでどのように受け入れられていたのかを、想像してみたんだけど。我が国でも大昔、海外のスターがたどたどしい日本語で歌うレコードが出されていたけれど、要はあれの米国版なのかな、と。

そういう風に考えるうちに、この唄が近しいものに感じられてきて、明らかに下手ではあるけれど、それも余り気にならなくなってきました。

さて、もう一人の主役ワルター・ワンダレイでありますが。ヴァーヴでの前作「Rain Forest」同様、しゅこしゅこいってます。もともとオルガンという楽器の音は輪郭がはっきりしていないのに、さらにエコーを深く掛けてソフトな感じを出している(ここら辺はアーティスティックな商売人、クリード・テイラーの意向かもしれないけれど)。フレーズをはっきりさせるためか、一音ごとにスタッカートを効かせるようにして弾いていますが、ときにバタバタした感じも受けます。

まあ、全般に演奏はそつがない唄伴という感じで。数曲で聴けるピアノもフレーズを詰め込まないものであって、ラウンジ音楽っぽい。

ジョアン・ジルベルトがギターで参加してるという話ですが、だからといって、どうということはないです。

ボサノヴァ曲もジャズナンバーも全て同じ鋳型に嵌めて聴かせるプロダクション。これは異邦人のポップシンガーのためのアルバムだ。

2010-07-17

本格ミステリ作家クラブ 選・編「本格ミステリ'10」

この年間アンソロジーも十年目か。

法月綸太郎 「サソリの紅い心臓」 ・・・ 事件の関係者の直接の描写がなくデータは全てが伝聞で与えられる、ガチガチのパズルストーリー。けれども、書き振りにゆとりがあるせいか息苦しいものになっていないのは、流石。 限られた容疑者の中からロジック操作でもって真犯人を絞り込む、その手つきの冴えが見どころ。

山田正紀 「札幌ジンギスカンの謎」 ・・・ 限られた紙幅のなかに、これでもか! というくらいのアイディア・奇想が詰め込まれていて、圧倒される。ただ、色々ぶち込みすぎたせいか、手掛かりや推理には無理が感じられるし、小説としてもゴタゴタしているような。ベテランらしからぬ稚気は嬉しいけれど。

大山誠一郎 「佳也子の屋根に雪ふりつむ」 ・・・ まるで戦前の探偵小説のような、書割りのような作品世界での不可能犯罪。大山誠一郎を読むのは久しぶりだけれど、まったく作風にブレがない。マニアによるマニアのための小説かもしれないけど、それをよしとするだけのレベルにはあると思う。

黒田研二 「我が家の序列」 ・・・ この作家が得意とするミステリと人情噺を絡めたもの。隠されていた構図は結構読めてしまうけれど、その分、小説としてのまとまりがあります。現実的な舞台でのいわゆる日常の謎が、不思議とおとぎ話のように感じられる締めくくりがいい。

乾くるみ 「《せうえうか》の秘密」 ・・・ 暗号もの、それも凝りに凝った。キャラクターは爽やかな学園青春作品なのに、一般受けはしそうにないややこしい作品ではあります。判りやすく、しかも面白い暗号ものというのは難しいのだろうな。ところで、この京都弁は微妙な笑いを狙ってると思うのだけど。

梓崎優 「凍えるルーシー」 ・・・ これは再読でしたが、驚愕の真相に異様な動機、それを大胆に潜めるテクニックと、やはり大した新人が現れたという感に変わりはないですね。探偵役の勘が良過ぎる気はするが。

小川一水 「星風よ、淀みに吹け」 ・・・ SFプロパーによる、かっちりした近未来フーダニット。犯行方法の意外性が素晴らしいですが、ミステリ的なケレンが弱いため、このアンソロジーで読むと損をしているような感じも。

谷原秋桜子 「イタリア国旗の食卓」 ・・・ 毒殺トリックの新たなバリエーションが楽しめます。トリック実現の困難さを小道具や細かい手掛かりでもって丁寧にカバー。小さな点どうしを結んでいくうちに、いつのまにかありえないような場所に到達する、というのも探偵小説の醍醐味のひとつであります。

横井司 「泡坂ミステリ考 - 亜愛一郎シリーズを中心に」 ・・・ 評論ですが、個人的には社会状況の中でミステリがどのような意義・効果を持ちえるのか、的なことには全く関心が沸かないのね。批評的な人間じゃないもんで。

前年の『本格ミステリ'09』を読んだときはそろそろマンネリかな、という気がしたんですけど、今回は安心して読める作品揃いながら、ちょっと新味もあって持ち直した印象。けど、収録作品数は今までで一番少ないんだよな。

2010-07-16

アガサ・クリスティー「ゴルフ場殺人事件」

クリスティのボアロもの、第二作です。デビュー作『スタイルズ荘の怪事件』には先行する探偵小説の形式を意識したような堅いところがありましたが、この二作目にはそういう部分は既になく、早くもクリスティのスタイルは完成しているような感があります。

表面的な事件そのものはシンプルなのに、複雑に絡みあったプロットはちょっと先が読めないもので。そして、物語中盤で明かされる隠された構図、そのアイディアは大したものであり、こんなにあっさり出してしまっては勿体無い、と思わせるくらいでありますが、その後も事件が発生、どんでん返しがあるなど、後半部分はまさに巻を措くあたわず、の展開が楽しめます。

また、ヘイスティングズの惚れ病が発症して意図的に捜査を妨害したり、尊大なライバル探偵が現れ、ポアロのプライドに火をつけるなどの味付けも充分。

謎解き面では奇妙な手掛かりの数々がチェスタトン的であったり、クイーン風であったりで実に楽しいです。特に、現場に落ちていた腕時計が二時間進んでいたことからの推理の流れが素晴らしい。プロットが入り組んでいる分、ポアロによる絵解きのシーンは丁寧で、かなりの紙幅が割かれているのも嬉しかった。

純粋に推理の醍醐味が楽しめる力作でした。

2010-06-26

フィリップ・K・ディック「未来医師」

.jpg)

残り物には福が、とはいかないようで。雑誌に載った中編を版元の要望によって書き伸ばしたこの長編、作者本人があまり評価していないだけでなく、ディック評伝を手掛けた評論家は十段階で「一」としているらしい。

まあ実際読んでみても、小品といって間違いないです。

設定やテーマの掘り下げは深いものではないし、キャラクターも陰影豊かとはいえない。

そうしたものが剥ぎ取られて、しかし残ったのはSF作家としての独特のセンスです。

どうしてこうなってしまうのか、という捻れたプロット。

奥行きのない、薄っぺらで軽く、それゆえに非常に魅力あふれる質感の世界。

でもって、抜群のストーリーテリング。後半のスピード感ある展開、あっと驚く真相はどうだろう。

タイムトラベルものとしてのまとまりも悪くないぞ、うん。

この作品でしか味わえないようなものはありません。が、純粋なエンターテイメントとして書きとばされたが却って、ファンなら評価とか関係なしにディックらしさを愛でることができるんじゃないかしら(ファンじゃないひとには勧めませんけど)。

2010-06-17

アガサ・クリスティー「秘密機関」

とりあえず驚いたのが、キャラクターが元気なこと。この作品では主人公2人がまだ若い設定であり、作者自身もまだ30代はじめだったこともあってか、ポアロやマープルものにはないエネルギッシュさ。とにかく無駄口を含めてよく喋りよく動く。ちょっとクレイグ・ライスみたいですね(時代は逆だけど)。

作中、解くべき謎はあるのですが、これは謎解き小説ではなく冒険ロマンス活劇でありまして、行動とともにストーリーが動いていきます。ポアロやマープルは物語の最後の方まで考えていることを内緒にしていますが、トミーとタペンスは何度も間違えたり、危険な目に遭いながら進んでいくのですね。

ミステリとしては、主要な登場人物が限られているため、先を読もうとすればある程度は見当がつくのですが、それでもクリスティらしいツイストもあって。技術的に後年の作品ほど洗練されておらず原初的ゆえ、とても強烈なミスリードがたまりません。

設定等はかなり古めかしく、大味なところもありますが、これらは今となってはノスタルジックな味わいとなって逆に楽しかったですね。

ユーモラスでサスペンスフル。若きクリスティの手によるサービス満点の娯楽編なり。

2010-06-15

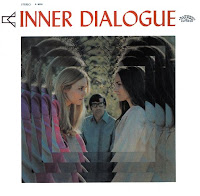

Inner Dialogue / Inner Dialogue (eponymous title)

インナー・ダイアローグの2枚のアルバムが韓国のBIG PINKというレーベルから紙ジャケでリイシューされました。ファーストは以前にCD化されたことがありましたが、セカンドの「Friend」は初。

インナー・ダイアローグの2枚のアルバムが韓国のBIG PINKというレーベルから紙ジャケでリイシューされました。ファーストは以前にCD化されたことがありましたが、セカンドの「Friend」は初。両方ともジャケットの印刷はやや淡く、コーティングは無し。デザイン自体はアナログをそのまんま起したもののようで、リイシューレーベルの名前さえ記載されていないのが、逆にちょっと引っかかる。

ファーストには歌詞カードが付いてますが、これはアナログ付属のものを元に作られたようです(復元ではない)。また、セカンドの「Friend」にはグループの中心人物による回想記がついているのですが、これは2001年にRGFというところからファーストがCD化された際に付けられたものと、全く同じ文章でした。

肝心のCDの音のほうはまあ、特段にクリアというわけでもないが、悪くもないといったレベルでありますね。

ファーストの「Inner Dialogue」は1969年リリース、鍵盤を中心にしたちょっとジャジーな、ポップスというには商売っ気が足らず、イージーリスニングにするには癖が強い、そんなアルバムであります。フリー・デザインを引き合いに出されることもありますが、こちらの方が密室性が感じられ、ひんやりとした雰囲気がありますね。

女性二人のヴォーカルが、澄ましてるんだけれど可愛げがあって、今回聴きなおしていて、バーバラ・ガスキンを連想したりしました。

さて、今回初CD化の「Friend」(1970年)の方ですが、これはファーストとはだいぶ違いますね。

フォークロック調の曲が多くなり、アレンジは全体にドラマチックで。ファーストではしれっとしていたヴォーカルも、ここでは感情を込めて唄い上げる式のものになっております。美麗なコーラスを聴かせる曲もあるんですが、可愛さはやや減退、といったところですか。

ファーストアルバムと同じようなものを期待しなければ、中には結構出来のいい曲も入っていて、ポップスとしてはそう悪くないのですが、このグループならではの個性があまり感じられなくなったようでもあり、ちょっと残念。こちらはソフトロックマニアなひとには勧められませんねー。

2010-06-13

Robert Lester Folsom / Music And Dreams

ロバート・レスター・フォルサムが1976年にリリースした、唯一のアルバムが韓国のレーベルからリイシューされていたので購入。実際に手にしてみるまで知らなかったのだけど、これは紙ジャケCDでした。

ロバート・レスター・フォルサムが1976年にリリースした、唯一のアルバムが韓国のレーベルからリイシューされていたので購入。実際に手にしてみるまで知らなかったのだけど、これは紙ジャケCDでした。帯には「First authorized CD reissue ~」云々とありまして。そうすると、十数年前に我が国独自にCD化されていたものは、権利をクリアしないパイレート盤だったということか、やはり。

デジタルリマスター&ボーナス2曲付きであって、古いCD持ってたひとも買い直しでしょう、これは。

改めて聴きなおすと、確かにアレンジは'70年代中期のSSW/フォークロックの流行を反映している。だけれど、印象は何だかとってもピュアで。

アコースティックギター、エレピ、シンセに素朴なボーカル。自主制作盤らしいラフさゆえ、アイディアやメロディの良さがストレートに伝わってくる。

サンシャインポップというにはあまりに曇り空なメロウさ。

AOR化したニール・ヤングという趣もあって、"See The Sky About To Rain" あたりを思わせる瞬間も。

こういう音楽は騒ぎ立てずに、時々引っ張りだしてはこっそり浸る、というのが正しい鑑賞方法のようでもありますね。

2010-06-05

麻耶雄嵩「貴族探偵」

相変わらずの寡作ぶりですが、三年くらい前から出版予告されていた長編もいよいよ今年の9月には出そうなので、凄く期待してはいます。

さて、『貴族探偵』であるけれども、この作家の例によってキャラ立ちが激しい。

今までも、推理せずとも最初から真相などお見通しなメルカトル鮎シリーズ、ワトソン役がいち早く解決にたどり着き、名探偵にさりげなくヒントを与える『名探偵 木更津悠也』があったわけだが。

『貴族探偵』は題名通り、やんごとなき身分のお方が探偵である。が、推理などという雑務を本物の貴族がすることはなく、そういった普通探偵役に期待される仕事は彼の使用人である、運転手・執事・メイドなどが行うこととなる。貴族探偵は使用人に事件を解決するように指示しておくと、自身はもっぱら優雅に紅茶などをたしなみながらソファにくつろぎ、女性を口説いたりしているのだ。

このように設定が派手目である分、ミステリとしてはオーソドックスな線を踏んだものとなっています。事件そのものはケレン味に欠けるように映るかもしれませんが、どの短編も滅茶苦茶にトリッキー。読者に、ああ、成程そういうパターンねと思わせて、さらにそれを逆手に取ったテクニックなど、本当に凄い。

また、解決のロジックもどんどん転がっていくうちに、とんでもないところに辿り着くようで、実にスリリング。

ガチガチの謎解きミステリとして、オリジナリティがある上にレベルが高いです。故・鮎哲先生の域に達しているんじゃないでしょうか。

ちょっと色物っぽいので敬遠するひともいるかも知れませんが、純粋にミステリとして素晴らしい一冊でありました。

2010-06-04

Tot Taylor and His Orchestra / Playtime

エライことにトット・テイラーの紙ジャケCDが二枚リリースされたのであるよ。

近年、彼のアルバムは軒並み廃盤状態が久しく続いていて、かつて我が国ではポップの天才と持て囃されたりしていたことが嘘のように、すっかり忘れ去られた存在となっていました。何でもかんでもリイシューされる今のご時勢ですら再評価番外地なのであろうか、それも彼らしいかな、何て思っていたわけではありますが。

だいたいがトットの音楽というのはエレポだったりオーケストラをバックにしたものだったりで、リズミックな感覚には乏しいのだ。曲の一部分を切り出しても乗れるグルーヴやフレーズ、みたいなものがないと、なかなか最近のリスナーには受けにくいのでは、という気がするのだが果たしてううん、需要あるのだろうかね。

僕にとっては昔、結構嵌まっていたミュージシャンであり、今回再発されるタイトルも持ってるんだけど。もうこの先トットにお金を落とすことも無いだろうと、そう思って購入した次第であります。

久しぶりに聴いてみると、やっぱりいいな。特に「Playtime」(1981年発表)はファースト・ソロとあって、力がこもっている。曲数も多く、他のアルバムと比べると予算も掛けられているようだ。

アルバムの名義は "and His Orchestra" となっていますが、実際にはセカンド以降全開となるシンセを使った曲も多いですね。どちらにしても演奏の芯になっているのはドラム、ベース、鍵盤、ヴォーカルであって、つまりはコンテンポラリーなポップスの線からは外れたものではないのだけれど。

個人的には、小編成で演奏されるジャジーなポップソングのキレが、才気走った感もあり素晴らしいと思います。

トット・テイラーの音楽は親しみやすいポップスでありながら、随所にプライドがビンビンに響いているようなところが感じられて、昔はこれがスノビッシュと形容されていたのだな。

2010-05-15

梓崎優「叫びと祈り」

既に本年のベストのひとつ、との呼び声も聞かれる新人のデビュー作です。

既に本年のベストのひとつ、との呼び声も聞かれる新人のデビュー作です。世界各国で起こる怪事件を描いた連作短編集。

冒頭の「砂漠を走る船の道」は砂漠の真ん中、わずか数人の間で起こる殺人をめぐるフーダニット。この作品がとにかく傑作だという評判であって、期待して読んだのですが。

一番の驚きどころは動機なんでしょうけど、これは確かに良く出来てるんだけれど、僕自身は、ああ、なるほどね、異世界を舞台に設定したミステリでは在るパターンじゃないか、という気がしたんですよね。けれど、そこに至る解決のロジックは形のいいもので、幻想的な背景に対してオーソドックスな手つきの謎解きは逆に良く映えて、美しい。

あと、もうひとつ仕掛けがあって、僕も引っかかりはしたんだけれど、これ、ミスリードに強引なところがあるような気がします。ひとによってはアンフェアと感じるでしょう。

ただ、それらをひっくるめた物語の収め方、閉じ方が抜群に巧い、とは思いました。最後の最後になって事件の動機が無化されてしまう、それが大きな背景とあいまって凄く詩情の感じさせられる仕上がりになっていて、とてもいい小説を読んだ、という感想であります。

「白い巨人」はスペインを舞台にした、風車の中での人間消失。ミステリ的な力点が読者の思っていた場所とは違うところにあった、という現代的な趣向。推理合戦とそれとは無関係に単純なオチ、という落差のつけ方が巧い。まとまりがいい佳品。

「凍れるルーシー」ロシアの修道院を舞台にした短編なのだけど、大胆すぎるトリックも凄いが、ごく些細な違和感から始まり、地味と感じられるほどの手堅いロジックからとんでもない真相まで繋がっていく飛躍が素晴らしい。そうして、どうしても解き切れない謎が残る結末では探偵役の推理までが無化してしまっている。この纏め方もいい。

「叫び」アマゾン奥地、未開部族がエボラ熱により絶滅の危機にある、そんな状況下で事件が。剥き出しの絶望が覆う世界で、恐怖に麻痺してしまった心が生み出す推論が空転していく。「凍れるルーシー」ではファンタスティックな領域に踏み込むことによって推理が否定されていたが、この短編では(作中の)現実レベルにおいて推理という行為の無意味さが描かれている。純粋なミステリとしての興趣ではちょっと落ちるか。

連作の最後を締める「祈り」は探偵役自身の事件、といったところか。そもそもの状況が説明されないまま物語が進んでいき、実は・・・という。

この短編は無くてもよかったのでは、という意見も見受けられまして、確かにテーマ性が前に出過ぎている感じはします。けれど、連作を追うごとに物語中での推理という行為が虚しいものになっていったのが、最後の作品で謎解きのもつ力が再生していく、という趣向は悪くないと思います。

ひとつとして同じようなパターンを踏む話がなかったので、新人さんとしてはこれからも期待できるのではないでしょうか。花マル。

2010-05-01

アガサ・クリスティー「スタイルズ荘の怪事件」

だいたい有名どころは昔、読んでるんだけれど。『葬儀を終えて』『満潮に乗って』あたりのタイトルまで。でも、内容は覚えてない。

作品によっては読んだかそうでないかもはっきりしないものもある。

クリスティ作品はなんか細かいんだよね、仕掛けが。

手掛かりには心理的なものもあるし。探偵役が何かを発見したようでも、それを解決編まではっきり書かないでぼやかしたりして、そういうところは趣味じゃ無いかなあ。

ところが、クラシック本格の発掘を読んでいても「面白いけど、クリスティならアベレージのレベルだなあ」なんて感じることが多くなってきて。そのうち本腰入れてクリスティに取り組まなきゃなあ、とは思ってたのですが。

最近、ウェブサイト[翻訳ミステリー大賞シンジケート]の連載「アガサ・クリスティー攻略作戦」を見ていて、よし、僕もイチから読んでいこう、という気にさせられました。

まあ、いってみよう。

『スタイルズ荘の怪事件』はクリスティのデビュー作で、ポアロものです。僕は(たぶん)初読でした。

事件の舞台や人間関係、殺害方法等いかにもクリスティという様式がこの時点で出来上がってるというのは凄いね。大胆なミスリードの手筋も、そう。

後年の作品と比べると、謎解き小説のフォーマットを手堅く踏まえた感があり、その分ややリーダビリティで落ちるような。屋敷や事件現場の図面が入ってるのも、らしくないかも(考えてみるとエルキュール・ポアロの、ベルギーからの亡命者であり、まぎれもない紳士でありながら英国ではときに使用人からすら蔑むような視線を浴びることもある、という設定は古典的な探偵小説の伝統を踏まえた、異人としての探偵のものなのだな)。

ゆるやかなサスペンスを保ちながら、後半、容疑者がどんどんと入れ替わっていく趣向がいいですね。

1920年発表ということを考えると、明らかにアイディア過剰でしょう。微妙な伏線もたまらない。

いや、面白かった。

.jpg)