2014-08-11

倉阪鬼一郎「波上館の犯罪」

毎年、この時期に講談社ノベルズから出る倉阪鬼一郎の作品はいわゆるバカミスなのだが、今回のは違う、と作者の言葉にあります。

作品冒頭では、わたしは犯人で探偵にして被害者、さらには記述者だという宣言がなされていて、なにやら懐かしの新本格っぽい。

内容としては孤島の館を舞台にした連続殺人であり、それぞれに使われるトリックはこれまでのバカミス作品と共通するテイストのもの。

ただ今作では、作品全体にわたる趣向については、最初の数ページに目を通せば容易に気付くことができるだろう。そもそも読者から隠そうとさえしていないこれは、プロットに寄与するものというより、むしろ視覚的・美的効果を狙ったもののように思えるのだ。

また、じっくりとした心理の書き込みや、事実と比喩の区別がはっきりしない描写などは、ある種のフランスミステリを強く意識させるものだ。冒頭における宣言も、その視点からの方がすんなりと収まるのでは。

想像するだにおそろしい労力によって、内容と形式の合致が非常に高いレベルで達成された美しいミステリだとは思います。ただ、それが面白さになっているのか、というと困るのだが。

2014-08-10

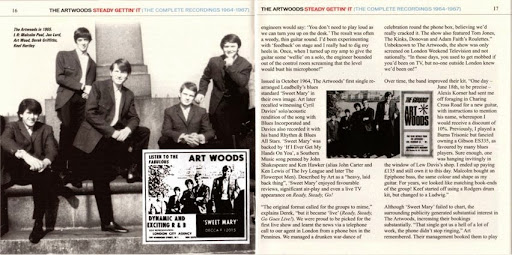

The Artwoods / Steady Gettin' It: The Complete Recordings 1964-67

アートウッズの三枚組、ほぼ全曲集。公式発表された全音源に加え、これまで盤のかたちにはなっていなかったBBCセッション、およびバンド末期におけるライヴまで入っています。ライナーノーツ(これもすごく分量がある)を読むと、他にも録音されながらもレコード会社がお蔵入りにした曲や、音質が悪いので収録を断念したライヴも存在するそうですが。

ディスク1は「ACETATES, SINGLES & EP TRACKS」。アルバム「Art Gallery」以外のスタジオ録音がまとめられています。

改めて聴いてみると、EP「Jazz In Jeans」からの4曲はやや異色ですな。タイトルどおりジャジーで、マンフレッド・マンにも共通するようなクールな仕上がり。いや、凄く格好いいんだけれど。

前身にあたるアート・ウッド・コンボも4曲収められており、うち2曲がこれまで未発表のもの。オルガンが牽引するオーソドックスなR&Bですね。

また、このディスクの終わりのほうには1965、66年のBBCセッションから6曲。彼らの演奏能力がよりダイレクトに伝わってきます。スタジオ録音を残していない曲としてはレイ・チャールズの "Smack Dab In The Middle" とルーファス・トーマスの "Jump Back" が取り上げられており、特に前者はドラムが迫力たっぷりに捉えられていて、いいな。

ディスク2は「ART GALLERY」。同名アルバムのステレオミックスに加え1966、67年に行われたBBCセッション3回分が収められています。

特に、最後のBBCセッションではオーティス・レディング・ヴァージョンの "Day Tripper" にビリー・プレストンの "Steady Gettin' It"、ミッチ・ライダー&ザ・デトロイト・ウィールズの "Devil With A Blue Dress On/Good Golly Miss Molly" なんかを演っていて楽しい。ただ、このときのセッションだけ若干音質が落ちるのが残念(それでも十分に聴けますが)。

ディスク3は「LIVE AT FUNNY PARK, DENMARK, 1967」。デンマークでのライヴ、12曲入り。

この頃にはドラムのキーフ・ハートリーはクビになっていたそうなのだけれど、そんなことは問題にならない熱演です。特にジョン・ロードのオルガンが弾きまくり。サム・クックの "Shake" では "Work Song" のメロディを挟んだりしていて、格好いい。一方、ヘビーな曲ではもうR&Bコンボの枠には収まらない感が強いな。

ただし、音質はブートレグ並であって、おそらくオーディエンス録音でしょうね。ボーカルがやや遠めなので、ちょっと他人には推奨しにくいな。

|

| レアかどうかの判断は全くつかないが、とりあえず写真も満載です |

いいんだけれど、あまり突出した個性や華が感じられないんですね、やっぱり。アート・ウッドという不器用なシンガーは、このバンドのハートであると同時に限界でもあったのかな、という気はします。

個人的には生き生きした表情が感じられるBBC音源でだけでも価値あるセットだと思いますが。

2014-08-09

麻耶雄嵩「さよなら神様」

「個人的には超能力は許容できてもオカルトは許容できない。夜中にトイレに行けなくなるからだ」

2005年に子供向け叢書から出た長編『神様ゲーム』、その続編で、6編からなる連作短編集。

小学生でありながら全知全能の神様、鈴木君。『神様ゲーム』ではもっぱら学校のトイレ掃除をしている目立たない存在だったけれど、今回は文武両道で爽やかなハンサム、女子の人気はもちろん、男子からも一目置かれているというキャラクターに。貴族探偵に寄った、ともいえますか。

収録された各短編は、冒頭で神様が犯人の名前を告げ、それを受けて探偵団のメンバーたちが議論する、という形式で進められます。

「少年探偵団と神様」 あらかじめ犯人は判っているが、フーダニットです。なんだか倒錯しているようですが、そういう構成だよね。非常に限定された構成要素を用いて手堅いミステリを成立させている一方、事件とは直接関係のないトリックが炸裂するのはいかがなものか(面白いけど)。

「アリバイくずし」 容疑者が増えることが逆に事件解決のヒントとなる妙。一方で、推理の前提となる事実認識に甘いところがあって、その穴を突いている感も。

「ダムからの遠い道」 これもアリバイを扱っていますが、いくつかの偶然が重なることで奇跡的に成立したそれであって、およそ作為が感じられないもの。前提が複雑で難易度は高そうに見えるのだが、解決は実にクリア。

「バレンタイン昔語り」 これこそ麻耶雄嵩にしか書けないであろう、読者も登場人物も謎を認識できないミステリ。特殊設定が最大限に生かされて、後味の悪さも絶品。

「比土との対決」 話を追うごとにだんだんと内容が異様なものになってくるな。ここではハウダニットというミステリの形式そのものがミスリードに使われていて、脳がぐらんぐらんするわ。

そして、最後の 「さよなら、神様」 ではこれまでの短編に隠されていた秘密が解き明かされる。なんだか小洒落たまとめ方だなあ。えぐいけどさ。

この作者にしては軽めの仕上がりですが、紛れも無い謎と論理のミステリです。うむ、面白かったぞ。

2014-08-07

The G/9 Group / Brazil Now!

セルジオ・メンデス&ブラジル'66が大当たりしているのを見たCBSレコードのひとが、ああいうのをうちでもと考えて、ブラジルのミュージシャンたちに作らせたアルバム(とライナーノーツにはあります)。1968年のリリース。

内容は、当時のブラジルでのヒット曲・有名曲を中心にした、特に変わったことをやるわけでもない、歌物のジャズボッサです。しかし、非常に演奏が的確。特に鍵盤ですね。ちょっとラウンジっぽいのですが、歯切れのよいタッチが効いています。また、録音もスモールコンボの表情が生き生きと捉えられていて、それが親しみやすさに繋がっているかと。

これを聴いていると、ブラジル'66ってのはやっぱりアメリカン・ポップだよなあ、と思う。このG/9グループというのも取り上げているのはわかりやすい曲ばかりだし、英語詞で歌ったりもしているのですが、サウンド自体はあまり米市場向けには寄せていないような気がするのですね。あくまでブラジルのポップス、そこから海外受けの要素を切り出したもの、という印象で。

ともかく、いいグルーヴがポップスとしての明快さをもたらしている、そんな一枚です。マルコス・ヴァーリの米制作盤「Samba '68」と共通するテイストも感じますよ。

特にジョアン・ドナートの曲 "Sambou...Sambou" が、メロディの良さが際立っていて、とても気に入っています。絶妙なレトロ風味も気持ちいいな。

なお、このアルバム、独Sonoramaからのリイシューでは音飛びがあったそうなんですが、僕の持っている国内盤では修正されているみたい。

2014-08-01

Peggy Lipton / The Complete Ode Recordings

女優、ペギー・リプトンがルー・アドラーのOdeに残した音源が米Real Gone Musicよりまとめられました。内容はというと、唯一のアルバムに、それより後にシングル・オンリーで出された4曲、更には未発表曲も4曲というなかなかの充実ぶりです。

アルバム「Peggy Lipton」は1968年リリースで、この頃彼女は21、2歳だったよう。プロデュースはルー・アドラー、管弦も惜しみなく使ったアレンジはマーティ・ペイチ、演奏はLAのセッションマンであって、しっかりと作られたポップスになっています。

収録曲全11曲のうちキャロル・キングのものが5曲、ローラ・ニーロが2曲取り上げられていて、残る4曲が彼女の自作であります。ペギー嬢自身がキャロルやローラから影響を受けていたそうで、自作曲はいかにもそれ風のもの。そこそこの出来ではあるものの、本家の曲と並べてしまったことで逆に見劣りがしている感じも。

一方で、ボーカルなんですが、これは、うん、うまくないです。軽めの曲調のものではそんなに気にならないのだけれど。とはいっても、キャロル・キングの歌だっていい勝負ですが。もう少し声にキャラクターがあれば良かったかな。

なんだかろくなことを書いてませんが、いずれも本職のミュージシャンとして考えた話であって、女優さんの余技としては作曲・歌唱とも十分以上なものであるかと。「名盤」とか「傑作」を期待しなければ、選曲やゴージャスなプロダクションにも助けられて、全体としてはなかなか聴けるアルバムだと思います。

また、シングル曲や未発表のものはアルバムよりも軽快なつくりであって、個人的にはむしろこっちの方がいいのではないかな、と。アルバムは年齢の割に落ち着きすぎのような。

中でもジム・ウェッブが書き、アレンジを手がけた "Red Clay County Line" がいかにもな感じで、悪くない。

そして、ペギー・リプトンの自作曲である "I Know Where I'm Going" は'60年代らしいフックがあるメロディで、これは良いね。

2014-07-27

ジョン・ディクスン・カー「テニスコートの殺人」

これも大昔に旧『テニスコートの謎』で読んで、なんとなくは覚えているような。

足跡のない殺人ものであります。しかも犯行方法が絞殺とくれば、なかなかの難易度。

事件は不可能犯罪なのか、そうでないのか、その境界で揺れ続けるという趣向がひねくれていて面白い。読者は果たしてヒロインを信じて良いのか?

また、主人公はヒロインを窮地から救おうとするものの、予想外の出来事が襲い掛かり、サスペンスと同時に謎が増していくという、よくある演出だけど、この辺りもうまい。ストーリーテリングの冴えといいますか。

うん、中盤くらいまでは凄くいいんだけどなあ。

最後まで読み進めるとプロットはつぎはぎっぽいし、ご都合主義が目立つ謎解きにはどうしたって無理がある。とてもオリジナルなメイントリック(ここまでやるか!)も含めて、これもカーらしさなんだけれど、下手すりゃ古臭いと思われるかも。

さらには微妙な記述もあって、個人的には思わず嬉しくなってしまったのだけれど、怒るひともいるよな、これは。

意外に面白かった。けどまあ、ファン向けですね。

2014-07-21

Curtis Mayfield / Back To The World

カーティス・メイフィールド、スタジオ録音としては4枚目のソロアルバムで、1973年のリリース。

サントラでもある前作「Super Fly」('72年)、その収録曲における作曲クレジットを巡って揉めた末、カーティスは十年来の付き合いであったジョニー・ペイトと決裂してしまいます。で、このアルバムでのアレンジはリッチ・テューフォが担当。これ以前と比べるとやや落ち着いてはいますが、よりシャープで都会的なサウンドになっています。

冒頭のタイトル曲 "Back To The World" が一番好きですね。緊張感がありつつ非常にメロウな仕上がりが素晴らしい。イントロで管の入ってくる瞬間の格好いいこと。このセブンスの感じがシカゴソウルだよねえ。

残りの曲も、前作の流れを汲むようなファンク "Future Shock" やスリリングな展開の "Right On For The Darkness"、ラテン風の味付けが楽しい "If I Were Only A Child Again" もあれば、ほぼインストのような "Can't Say Nothin'"、可愛いポップソング "Keep On Trippin'" にオーソドックスなソウルマナーを聴かせてくれるスロウ "Future Song (Love A Good Woman, Love A Good Man)" とバラエティに富んでいます。

シリアスなメッセージも軽やかに届いてくる、風通しのいいアルバムであって、実はカーティス入門には打ってつけの一枚かも。

ところで、"Future Song" という曲は(オリジナルでは)アルバムのクローザーのはずなのだが、これがジャケットにはB面一曲目のように書かれていて、実際に盤によってはその位置に収められているものもあるよう。どうしてこういうことが起こったのかは謎。

登録:

コメント (Atom)