2016-05-07

The Move / Shazam

ムーヴのセカンド、「Shazam」(1970年)はあまり好きなアルバムではなかったのだ。1曲1曲がやけに長ったらしいし、サウンドは重たくて抜けが悪く感じる。前作での収録曲を再録音していることや、全体の半分がカバー曲というのも、いかにもマテリアル不足であったことを示しているようだ。

久しぶりに聴き返しても、3曲目以降がやっぱり長い。だれてくる。しかし、どの曲にも部分部分をとれば凄くいいところがあるのに気付いた。アレンジそのものは繊細だし、"Fields Of People" なども歌のある部分だけ聴いていれば素晴らしいんだけど。

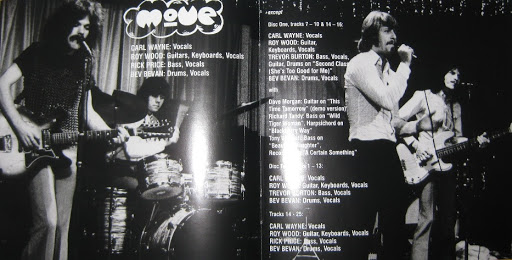

その「Shazam」、今回のEsotericからのリイシューは2枚組になりました。ディスク1はアルバム本編+その他という構成で、初登場となる音源はありません。前回のSalvo版との比較で言うと4曲増えていますが、"A Certain Something" のステレオ・ミックスと "Blackberry Way" の疑似ステレオが外され、代わりにそれぞれの曲のモノラル・シングル・ヴァージョンが収録されています。

マスタリングはファースト・アルバム同様、Salvo版ほどやり過ぎず、いじり過ぎずといった感じでおおむね満足なのだけれど、"Beautiful Daughter" (アルバム中、この曲がいちばんいいと思う)の左右チャンネルが従来と逆になっているのが気になる。

ディスク2はアルバムのアウトテイクが2曲と、BBCセッションがなんと23トラック。そして、このうちの半分以上が今回オフィシャルとしては初登場になるものです。

で、そのBBCセッションを聴いていて気付いたのだが、当時の米国のヒット曲を結構カバーしているのですね。'60年代の英国でもそれなりのセンスのあるグループは、カバー曲を演るにしてもシングルB面とか、ちょっと目立たないけど良い曲を掘り起こしてくるところがあったと思うのだけど。ムーヴは "California Girls" や "Sound Of Silence" のような超有名曲を堂々と取り上げていて。このあたり、米国をツアーするにあたり、そういった曲もレパートリーにしていかないとならなかった、ということなのかな。

2016-05-06

アガサ・クリスティー「海浜の午後」

1962年に発表された戯曲を三作収録。

どの作品も一幕ものであり、プロットも短編程度しかありません。ただ、それぞれの内容は独立しているけれど、実際の舞台では続けて上演されたそうであります。

「海浜の午後」

のどかな日常の中に犯罪が持ち込まれてくるという、コメディ要素のある作品。

隠されていた設定などはいかにもクリスティらしいものなのだが、伏線には乏しいのでミステリ的な興趣は薄い。これはやはり喜劇的な芝居に多くがかかっているように思う。

「患者」

ツイストの効いたプロットと盲点を突くような真相を備えたフーダニット。犯罪の容疑者が一堂に集められる時点から物語が始まるので、最初から密度が高い。

戯曲として読むと不自然な行動まではっきりと書かれてしまうのが難ではありますが、手掛かりは示されているし、しっかりとしたミステリになっています。

「ねずみたち」

登場人物が4人しかいない犯罪劇。被害者は姿を現さないし、警官も声だけ。それだけに何が企まれているのかがじわじわと判明していく、その際の緊張の高まりが見事。

読み物としてみると、真相が判明した後がいささかくどいように感じられてしまうのだが。

戯曲という形式上、あまり複雑な仕掛けはできないわけですが、どれもわかりやすくて意外性も備えた作品でありました。

2016-05-05

ギャビン・ライアル「深夜プラス1〔新訳版〕」

戦時中はフランスでレジスタンスとして戦った、英国人ルイス・ケイン。彼が依頼された仕事は、ある大金持ちをフランスからスイスを抜けて、リヒテンシュタインへと車で送り届けるというものだった。しかし、それを望まない者が殺し屋を差し向けてくる上、警察にも追われているという。動きの読めない敵たちを向こうにまわしながら、果たしてケインはタイムリミットまでに目的地に辿り着けるのか。

新訳が出たので凄く久しぶりに再読。

主人公のケインが実に格好いい。彼は運転手として雇われているのだが、それよりも潜在的な危険を瞬時に察知して判断を下す様子や、状況のひとつあるいはふたつ先を読んで手を打っていく場面での策士ぶりが際立っている。

さらに、自己の能力に対するプライドを持ちながら、一方でそれが単なるこだわりや感傷に堕ちてしまうことも恐れている。そこを見誤ることは、すぐに命取りになってしまうからだ。

また、ケインの相棒であるハーヴィーは凄腕のガンマンではあるものの、アルコールが切れると手が震え始めるという致命的な欠点を抱えている。そして、いったん飲み始めれば潰れるまでやめられない。ケインにとってみればまったく不安な存在なのだが、このハーヴィーも実に魅力的なキャラクターであって、彼を物語の中心に据えれば、弱点を抱えたプロフェッショナルがそれを克服していくという、いかにも冒険小説らしいものになりそうではある。

緊張を持続させる精緻でスタイリッシュな文体、予想のつかない展開は安易に読み飛ばしていくことを許さないであろう。とくに将軍と呼ばれる男とケインの駆け引きにはエスピオナージものを読んでいるような感覚さえある。

そして結末における、とてもぶっきらぼうなかたちでのロマンティシズムの発露。これがなんともたまらない。物語が終わったあとの登場人物たちの行方が気になってしまう。小説に酔う、とはこのことだ。

ギャビン・ライアルの他の作品は品切れになっているようなので、そちらのほうも早川さんにはお願いしたいものだ。

ところで今回の新訳ではケインのコードネームは「キャントン」になっている。旧い訳では「カントン」と書かれていたのだが(包茎みたい)、原文では "Caneton" であり "Was that why they called you Caneton – duckling?" とあるので、フランス語読みのキャントンでよいのね。

2016-05-01

The Move / Move (eponymous title)

英Esotericより、ムーヴのアルバム「Move」(1968年)と「Shazam」(1970年)の2タイトルがリイシューされました。

これらは8~9年前にもSalvoから拡大盤がリイシューされていますが、今回は「Move」が3枚組、「Shazam」は2枚組とさらに増量されています。

ますはファースト・アルバム「Move」を聴いています。

ざっと聴いた感じですが、前回のSalvoからのものも結構良かったので、音質は劇的に向上しているとは思いません。もしかしたら、マスタリングの元となるデジタルトランスファーは同じものを使っているのでは。Salvo版がかなり音圧高めであったのに比べれば、今回のもののほうがやや控えめで、結果として自然な鳴りに近づいてはいるかな。

一方、追加収録されている曲に目を向けると、相当なボリュームがあるものの、レアトラックはボックスセットにも入っていたので、初登場のものはそれほど多くは残っていないようだ。

ディスク1はオリジナル・モノラル・アルバムとシングル曲に、デビュー前である1966年1月に録音されたセッションから構成されています。

スタジオ・セッションからは3曲入っていて、うち未発表が2曲。これらはアセテート盤起こしなので音質はそこそこ(しかし、件のアセテートにはもう1曲入っているはずなのだけれど)。未発表曲のうち "Winter Song" はカントリー入ったポップソングで、あまりムーヴらしくないという印象を持ちました。そして、"The Fugitive" は少しビートルズの "You've Got To Hide Your Love Away" を思わせるフォーク調のもの。

また、地元バーミンガムのラジオ出演時のものが5曲。うち2曲が未発表とクレジットされていますが、厳密にいうとこの2曲も前回のリイシューの際、オンライン・ボーナスとしてMP3で配布されていました。演奏のほうはというと、全体にいかにもビートグループ然としたもので、カバー曲ばかりということもあって、あまり目立った個性は感じられないすね。

ディスク2はステレオ・ミックスで固められています。Salvo版よりは4曲多いですが、全て既出ヴァージョンのよう。

そして、ディスク3はBBCセッションが19曲。こちらはインタビューを除くと未発表は1曲だけです。

ムーヴは長いこと聴いてきているけれど、このファーストが一番好きだ。曲がキャッチーでコンパクト、アレンジのバラエティにも富んでいる。一方でサウンドの統一感は乏しいし、全体としての流れがあまり感じられないのだけれど、これだけ良い曲を詰め込むことが出来ていれば、そんなことはもはや問題ではないと思う。

収録曲をステレオ・ミックスで聴くと、カラフルさも更に増して良いです。しかし、今回のステレオもSalvoからのリイシューの際に作られたものであって、できればオリジナルのミックスも入れて欲しかったのだが。

2016-04-23

Joe Pass / The Stones Jazz

ビッグ・バンドを従えた、ジョー・パスによるローリング・ストーンズのカバー集(一曲だけオリジナルがある)。1966年、ワールド・パシフィックからのリリース。

ジャズとR&Bに通底している要素をストーンズを媒介にすることで浮き彫りにした、隠れた名盤だ。ストーンズ・ファン必聴なのはもちろんのこと、ブラック・ミュージックを大局的に理解したいひとには是非抑えておいて欲しい重要作である。

とかなんとか、まあ、でたらめはこれくらいにして。

取り上げているのは"Satisfaction" や "Paint It, Black" のようなヒット曲から、"I Am Waiting"、"What A Shame" のような「何でこの曲を?」みたいなものまで。

ジョー・パスというのは伝え聞くにあまり商売っ気のないひとだったそうですが、このアルバムは持ち込まれた企画に乗ってやっちゃったのかな、と。メロディをオクターブや和音でもって丁寧に奏で、曲によってはスムースなソロを弾きまくっています。

しかし、それよりもこのアルバムの聴き所はボブ・フローレンスによるアレンジでしょうね。メロウでレイドバックしたものから、迫力充分のブラスが聴けるものまで、総じて原曲のイメージを一切残さない解体っぷり。知らずに聴いていたらストーンズの曲だとはまず気付かないのではないか。

一曲目の "Play With Fire" はちょっとファンキーで、"The 'In' Crowd" みたいで面白いですし、高速4ビートで料理された "Mother's Little Helper" は管が格好良く、とても乗りのいい仕上がり。

そして、個人的に気に入っているのが瀟洒なボサノヴァに生まれ変わった "19th Nervous Breakdown"。浮遊感を湛えたピアノがなんとも素晴らしい響き。

シャドウズのブライアン・ベネットのソロ作と共通するようなテイストも感じました。

期待するものを間違えなければとても楽しい一枚です。

2016-04-19

コリン・ワトスン「愚者たちの棺」

町の有力者の葬儀はごく限られた人たちだけで行われた。そして、その参列者のひとりが半年後になって、奇妙な状況で感電死する。さらに現場近くでは幽霊の目撃談もあがっていた。捜査に乗り出したパーブライト警部だが、事件の関係者たちは皆、何かを隠し、あるいは恐れているようであった……。

1958年、コリン・ワトスンのデビュー作です。

事件はとても不可思議なものなのに語り口は落ち着いたもので、現実的というか、この辺りがいかにも英国産らしい。ちょっと皮肉っぽいユーモアは毒というほどのものではなく、海外ドラマなんかでありそうな軽口で。また、展開のテンポはいいし雰囲気も明るい。

謎解き役であるバーブライト警部はあまり感情を表に出さない、落ち着いたキャラクターです。それでも物語後半に至ると真相を掴んだようで、それを読者には伏せたまま裏づけ捜査に奔走する場面では緊張感が高まっていきます。

メインのアイディアは古典的なものですが大胆な使い方であり、この器にこれを盛るのか、という感じの意外性を感じました。

手掛かりが少ないし、それも出てくるが結構な後半だったりするのでパズラーとはいえないかもしれません。けれど、奇妙な伏線の数々が実に楽しいですね。

前情報があまりなかったため大して期待していなかったけれど、これは面白かった。

個人的にはロラックより買いますね。秋に出るという三作目も読もうかと。

2016-04-18

R・A・ラファティ「地球礁」

地球外からやってきた(ような)プーカ人であるデュランティ家二組の夫婦と、地球で生まれたその子供たち(そのうちのひとりは幽霊)。どうにも地球人とは馬が合わず、トラブルが絶えない。やがて、地球アレルギーで弱っていく親たちをよそに、六人の子供とひとりの幽霊は全地球人の抹殺に乗り出した。

1968年、ラファティのキャリア最初期に出された長編です。

物語の中心となるデュランティ家らプーカ人の出自については一切触れられておらず、彼らが他所の星から来たのか、そもそも何のために地球にいるのかにもはっきりとした説明はありません。ですが、そこら辺りは気にせず、残虐な悪鬼のようでありながら魅力的な子供たちの冒険ファンタジーとして楽しむのがよいかな。

プーカ人は地球人に似ていながら、少し異なる外見を持っています。なんとなく近しい関係はあるらしい。そして、彼らがバガーハッハ詩なるものを詠うと、詩の内容が現実化し、それで人を殺すことも出来るようだ。

また、子供たちの会話というのが実にいい加減で、ほら話なのか本当に起きたことを話しているのかが区別できない。

とぼけた語り口もあいまって、この辺りはちょっとポストモダン文学風な面白さであります。

彼らはほとんどの地球人たちを憎んでいるけれど、例外もいて。インディアンである肝っ玉母さん風のフィービーや、酔っ払いのフランス人でほら吹きのフィベールは胡散臭いが実に頼もしいキャラクターだ。一度顔を出すだけの、機械工学士であり自ら改造したスポーツカーを乗り回す若者も忘れ難い。

虚を突かれるようなエピソードを重ねながら、物語の後半にはデュランティ家と地元の権力者たちとの対決が待っています。これが手に汗握る西部劇風の展開で。沼地での決着シーンなんて紋切り型ゆえに、逆にこの異様な物語の中ではとても際立って見えますね。

読み終わってみれば妙に感動的でもあって。色んなジャンルの物語の要素を大鍋にぶち込み煮込んだような、荒削りな力強さを感じさせる一作でございました。

登録:

コメント (Atom)