2022-09-03

エラリイ・クイーン「ダブル・ダブル〔新訳版〕」

「いないんだよ、リーマ。あれは幻想だ。銀をモチーフとした象徴的表現さ。彼女は本来の居場所、つまり書物のなかから直接やってきた。恥を忍んで言うと──ぼくも昔、マルヴィーナみたいな登場人物を書いたことがある」

1950年発表の長編。

『ダブル・ダブル』まで新しい訳で出るとは。この作品、わたしは旧い訳のもので二回くらい読んでいるはずなのだが、そんなに感銘を受けた覚えがない。忘れているだけかもしれないけれど。

中期以降のクイーン作品は半世紀くらい昔に翻訳されて、それっきり誰も手をつけていなかったのだけど、(ディクスン・カーなどとは違い)ひどい訳文のものが放置されていたわけでもないので、改められる必要をあまり感じていなかった、というのも本当のところ。

さて、この作品の読みどころはなんだろう。ライツヴィル・サーガとしてのものだろうか。

いい加減、感性が擦れ切ってしまった今見ると、リーマ・アンダーソンの設定はあざとすぎるように思うのだが、「これはファンタジーの世界のミステリですよ」という宣言のようにも思える。また、事件の主要な関係者がみな揃って形式化された通り名を持つのも、おとぎ話らしさを裏打ちする。あと、ライツヴィルにも押し寄せた近代化の波、その象徴のようなマルヴィーナ・プレンティスの描かれ方はいかにも戯画的だし、他にも、エラリイがリーマにミッションを伝える際には、探偵小説のキャラクターをなぞるように命じているのだ。

作品を後半まで読み進めていくと、こういったフィクション感の念押しはプロット上の要請であることがわかる。

全く手掛かりがない、事故か犯罪かも判断できない状態からエラリイが見出したのは、ある童謡の見立てであった。ただ見立て連続殺人というだけでもファンタスティックなのだが、さらにもうひと捻り。そのねじれ具合がもうクイーンでしかありえなさそうなもので、嬉しくなってくる。ただし、うまくいってはいないのだな。

解決を迎えるときにはもう、キャラクターが作者に都合のいいだけの駒に戻ってしまっている。リアリティは犠牲にされ、犯人の心理にも説得力がない。仮に舞台がライツヴィルでなかったなら、こんなに違和感を持たなかっただろうか。

パズルとしてはどうだろう。クイーン自身の作風をミスリードに使っているふしもないではない。事件のどれが犯罪でどれが事故なのかが決定するまでは、そちらの犯人でも成り立ってしまう。そんなことを考えてしまうのも、ディテクションの作品としては全く物足りないからだ。エラリイが真相に行き当たった道筋は推理によるものとは言い難い。

ただ、犯人が見立てを使った理由はクイーンらしくて、これにはわたしは満足してしまいました。

クイーンの個性が強く出ているようで、わたしは面白く読めたけれど、出来は今一つ。やはりこれはファン向けの作品だと思う(1950年以降の長編は全てそうだけれど)。

2022-08-22

ウォルター・S・マスターマン「誤配書簡」

1926年に発表された英国製探偵長編。

チェスタトンによる序文がついていて、これ自体が探偵小説論としてちょっと面白いのだけど、その中で、この作品には小狡いところはなくて、なおかつ騙されるぞ、という称賛が送られています。まあ100年近く昔に書かれた作品なので、こちらとしてはチェスタトンの評価をそのまま鵜呑みにはできないよね。むしろ、そこにしか見所がないとしたら、現代からすると辛い読みものになっているということは十分に考えられる。

ロンドン警視庁に匿名の電話による通報が入る。内務大臣が殺されたというのだ。連絡を受けたシンクレア警視はいたずらと判断するが、そこに懇意にしている私立探偵、コリンズが現れる。聞くと、シンクレアの配下のものから捜査の協力を請う、という電話を受けたという。しかし、シンクレアにはそんなことをさせた覚えはない。念のためにコリンズとともに大臣宅を訪ねると、そこで発見したのは密室内での死体であった。

大胆な犯行声明に密室殺人、行方不明になった警官など気を引かれる要素があり、語り口のテンポもいいので楽しく読み進められるのだけれど、なんだか変なところも多い。これがデビュー長編だったということもあってか細部が雑で、展開からはフランス・ミステリみたいな乱暴さも感じる。

あと、ミステリとしての核の部分でも、密室の扱いがちぐはぐなような(探偵は外から工具を使って簡単に扉を開錠できたのだから、犯人が施錠して出ていくのもそんなに難しくはないのでは、と思ってしまう)。

真相を隠そうともしていないような箇所と、それとは矛盾するような「あれ? でもなあ」と深読みさせる表現があって、終盤近くまで興味が途切れることはありません。今だとフェア、アンフェアが厳密に見られてしまうので、ここまで大胆な書き方が出来ないんじゃないか。

でもって、肝心な謎解きはちゃんとしています。小説として下手くそだ、と思っていた要素もある部分に関しては必然であったことがわかって、納得。しかし、凄く有能な犯人の設定なのに(タイトルにある)凡ミスはどうか。

ミステリとしての冒険に粗さが味方して、いきおい面白く読めました。

2022-08-16

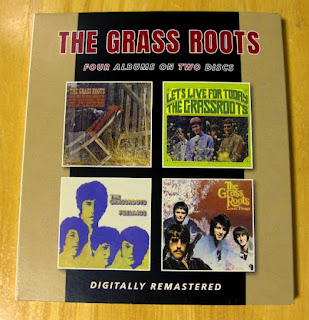

The Grass Roots / Where Were You When I Needed You/Let's Live For Today/Feelings/Lovin' Things

はじめに、名前が決められた。ローカル・バンドが名乗っているもので良いのがあったので、それを盗んだのだ。音楽のほうはヒッピーの間での流行りに当て込むことにした。

シングル・レコードが制作され、プロモーションのためにあるバンドがスカウトされた。最初のアルバムが出された頃には、そのバンドは既に逃げ出していた。穴を埋めるために別のバンドがリクルートされた。

今年になって、グラス・ルーツの最初の4枚のアルバムが2CDで英BGOよりリイシューされました。

使用されたマスター・テープについては記載されていませんが、実際の音の方はかなりいいです。彼らがダンヒルに残した作品のオリジナル・マスターも、2008年に起きたユニヴァーサルの火災によって焼失したようなので、英国で保管されていたコピー・マスターを使ったのでしょうか。

グラス・ルーツのファースト・アルバム「Where Were You When I Needed You」は1966年リリース。制作はP. F. スローン&スティーヴ・バリーで、カバー曲以外の作曲も全てスローン&バリーによるもの。

サウンドのほうはフィル・スローンのセンスがはっきり出た、きらきらしていて、ほんの少し湿度もあるフォーク・ロック。聴いていて気持ちがいい。スローンは収録曲の半分でボーカルもとっています。また、アップの曲ではサーフ/ホットロッド(ファンタスティック・バギーズだ)の名残りを残しているようで面白い。

翌年、シングル "Let's Live For Today" がトップ・テン・ヒットになったのを受け、メンバー総取っ換えで制作されたのが同名のセカンド「Let's Live For Today」。時代を反映したカラフルさのあるアルバムです。リズムが強調され、ハーモニーやコーラスが多用されることで、よりバンドらしくもなっています。今回のリイシューで一番好みなのは、このアルバムのA面部分になるかな。キャッチーで、かつ勢いがみなぎっている。

なお、収録曲にはメンバーの書いたオリジナルが4曲採用されていて、それらも手厚いアレンジが施されてはいるものの、いまひとつ印象は弱い。

1968年になるとP. F. スローンがダンヒルを離れてしまっていて、サード・アルバム「Feelings」からはスティーヴ・バリー単独によるプロデュースとなる。作曲でスローンが関わったものも3曲にとどまり、バンドのメンバーの手によるオリジナルが多くを占めるようになる。演奏も自分たちでやっている、らしい。

サウンド面ではロック色を強めたという印象で、サイケなものやヘビーな味付けも目につきます。"Hot Bright Lights" なんて曲はバッファロー・スプリングフィールドだね。

また、アレンジャーとしてジミー・ハスケルが加わり、その管弦によって全体の厚み、スケールは増しています。

しかし、いかに工夫しようとも楽曲そのものがあまりぱっとしませんな。

1969年の「Lovin’ Things」になると音楽性ががらりと変わり、ホーン・セクションが入ったポップ・ソウルに。バンド・メンバーのオリジナル曲は2曲のみとなり、演奏も再びスタジオ・ミュージシャンが大活躍。バンド・サウンドに縛られなくなったことで、ジミー・ハスケルのアレンジもより効果をあげています。

そして、同年にこのアルバムの路線で作られたシングル "Midnight Confession" が大当たりして、グループは息を吹き返すわけですな。

なおP. F. スローンの曲を取り上げているのはこのアルバムで最後となり(3曲)、わたしの興味もここまでとなります。この辺りは個人的な好みなのでいかんとも。「Lovin’ Things」で一番好きなのもスローンの書いた繊細さのあるポップ・ソング、"I Can't Help But Wonder, Elisabeth" であります。

BGOはグラス・ルーツのダンヒルでの残りのマテリアルも出す予定で、そこにアルバム未収録のものもまとめてくれるそうなので興味のあるひとはどうぞ。わたしは昔買ったコンピレイションで十分かな。

ところで、この文章を書くためにちょっと調べたのだが、4枚のアルバムでもグループ名の表記が “GRASSROOTS” と “GRASS ROOTS” で一定しない。途中で変わったのかと思ったのだが、そうではなくて行ったり来たりで、アルバム・カバーとレーベル表記でも統一されていない。元々、誰も思い入れがない名前だったのかもしれないが。

2022-08-11

平石貴樹「立待岬の鷗が見ていた」

2020年発表の、『潮首岬に郭公の鳴く』に続いて函館を舞台にした長編。

『潮首岬~』が横溝正史の有名作を意識したような時代がかった、結構の大きなミステリであったのに対して、この作品は200ページちょっとです。

扱っているのは5年前に連続して起きたが互いに関連しているかはわからない3つの事件。それら事件の経緯を語るのに、それぞれ17~25ページほどしか割かれていません。

事件に続いて、その関係者のひとりである推理作家が書いた3作品の概要が説明されます。これが40ページくらい。ここでは実際の事件のヒントとなるものがあるような無いような。少なくともトリックをほのめかすようなものはないのです。

そうして、いよいよ前作でも活躍したフランス人の若者が登場するわけで。実地検分と簡単な聞き取りを行うともう、解決編です。

コンパクトだけど全体としては凄く手の込んだミステリなのですね。

事件の描写を抑えることで、(読者からすると)作中で語られるミステリ作品とのレベルの差がなくなって、事件と作品との結びつきが理解しやすくなっています。

それでも三つの事件の関連を見通し、全体像を再構築するのは難度が高いか。周到な犯罪計画と、それとはミステリとしての手筋が違う、いわゆるモダーン・ディテクティヴ・ストーリイが混じっているような。

怒涛の伏線回収で、説明されてみれば全ての引っ掛かりが取れてしまう、この部分は前作と変わらず気持ちがいいのだけれど。

問題編を全て回想の中に入れてしまったことで小説としては動きが全然ないのだが、ロジックはダイナミックに動いている、そんな作品でした。愉しかった。

2022-08-05

パトリシア・モイーズ「死人はスキーをしない」

スコットランド・ヤード所属のヘンリ・ティベット警視は、休暇に妻のエミーとともにスキーを楽しむべくイタリアの雪山にあるホテル<景観荘>を訪れる。たまたま、そのホテルが密輸組織の拠点となっているという情報も入っていたのだが、特に何事もないままに数日が過ぎていた。

ある夕刻、その日のスキーを終えたティベットがホテルに戻ろうとリフト乗り場までいくと、ちょうどそれに乗って下ってきたのが同宿であるハウザー医師。しかし、そのハウザーの命は既になかった。

1959年に発表された、パトリシア・モイーズの長編第一作。とてもオーソドックスなフー&ハウダニットです。

事件が起こったあとは関係者への聞き取りが繰り返される展開だけれど、その過程で被害者の意外な人間性や、滞在客たちの秘密が掘り起こされていく。謹厳実直と見えた被害者が実は相当な悪党で、関係者の多くには彼を亡き者にしたいという動機があったと。まあ、この辺りは定石なのですが、それぞれのキャラクターがしっかりと書かれているおかげで単調になることはありません。

一方で犯行の機会となると、これは被害者がリフトに乗っている最中しかないように思える。さらに、地上からの犯行が物理的に不可能なようであって、一気に容疑者の範囲は絞られるように見えた。

決定的な証拠はなさそうなのに、物語の3分の2に掛かったあたりでティベットは、とっくに真相が見えているようなことをのたまう。ヘンリ・ティベットは地味なキャラクターなのだが、ほのめかしが凄く名探偵風なのだ。その割に調査はまだまだ終わらないのね。

そうこうしているうちに、さらなる事件が起こるわけで。

パズルとしての難度は、実はそこまでではない。物語の外側から厳密に機会と手段の問題として考えると、容疑者が限られていることもあって、ある程度はトリックの察しはつく。しかし、犯行の不可能性を高めることにより逆にある可能性が残される、という手筋はセンスがいいと思います。また細部についても、さまざまな伏線が引かれていたことが後からわかるのが良いですね。

そしてクライマックスの追跡劇。コージーなミステリと思っていたのが一転、きゅっと物語が締って格好いい。個人的にはこの部分が一番面白かった。

謎解きはしっかり、読み物としても手厚く書かれた、とても良くできた英国ミステリでした。

2022-07-23

The Rolling Stones / El Mocambo 1977

1977年の3月4~5日、カナダのトロントにあるエル・モカンボ・クラブで行われた公演を収めたライヴ盤。メインとなるのが5日のショウのフルセットで、その後にボーナス扱いで4日にのみ演奏された3曲が収録されています。

パーソネルはストーンズに加えてイアン・スチュワート、ビリー・プレストン、パーカッションのオリー・ブラウンがクレジット。

このときの演奏のうち4曲は、同年にリリースされた「Love You Live」のアナログC面に収録されていました。そちらでは “Little Red Rooster” が4日、残りは5日からのものでした。

「Love You Live」で聴けるそれらの曲のサウンドがかなりドライであったのに対して、今回のミックスでは現代的なリバーブが施されていて、アンビエンスというか印象がかなり違うものになっています。空間が広くなった感じ。この処理はボブ・クリアマウンテンのせいではなくて、ミック・ジャガーからの要望であったそう。

あと「Love You Live」だと “Mannish Boy” のコーラス部分で合いの手のようなスクリームが聞こえていましたが、あれはなくなってますな。

実際のライヴですが、これはいいストーンズ。前年までと比較して粘っこさがやや薄れ、性急さが戻ってきています。エレピとシンセ、バックコーラスに活躍するビリー・プレストンの存在は依然として大きいですが、翌年の「Some Girls」へと徐々にタイム感がシフト・チェンジしているということでしょうか。特にロン・ウッドが調子良さげである。

ヴィンテージなストーンズのライヴであり、施されているオーバーダブの数々もヴィンテージだ(たぶんね!)。恰好いいことに間違いはない。それだけにパッケージのデザインはもう少し何とかならなかったか。あと、新たなリリースについてはビル・ワイマンの写真はもう使わないことになっているのだろうか。まるで4人組のバンドのようだし、ステージ写真もうまい具合に端でカットされているのはなんとも。

2022-06-13

The Aerovons / A Little More

昨年に英国でリリースされていたエアロヴォンズの新作が、今年になって我が国でも流通するようになりました。名義こそグループですが、実質はトム・ハートマンのソロ・プロジェクトのようです。

サウンドの方はベースとドラムがいかにもアビー・ロード・スタジオ謹製だった前作と比較する(のもおかしいのだが)と、わりと普通に現代らしいバランスのギターポップになっています。

それでもレイト・シクスティーズ流儀のアレンジやイフェクトは楽しく、トーンを絞ったリード・ギターはまるでジョージ・ハリスンのよう。美しくもしつこいハーモニー・アレンジも好い。

楽曲の方はというと、これがメランコリックでいいメロディのものが揃っていて。リード・ボーカルとバック・コーラスのコール&レスポンスで構成されている部分も多いし、ミドル・エイトの利かせ方といい、はっきりと‘60年代ポップスらしさが感じられます。

"Me And My Bomb" は非常にマッカートニー的な節回しが楽しく、一方 "So Sorry" はホワイト・アルバム期のジョン・レノンへのオマージュのようでもある。また、タイトル曲の展開は「Abbey Road」を思わせます。

他ではビーチ・ボーイズを意識した "The Way Things Went Tonight"、ここで聴けるレンジの広いハーモニーはかなり真面目に寄せていて微笑ましい。

かと思えば、メロウなシンセ・ポップ "Shades Of Blue" は再結成後スタックリッジのジェイムズ・ワーレンのようだ。

そんな中でもオープナーである "Stopped!" が、甘さを漂わせた鍵盤とエッジの利いたギター、美麗に層をなすハーモニーがうまく溶け合って、全体の仕上がりとしては一番決まっているかな。

全部で8曲しか入っていないのでボリューム的には少ないのですが、その分、埋め草がなく聴きごたえのあるポップ・アルバムではないかと。

登録:

コメント (Atom)