2018-05-26

福永武彦「完全犯罪 加田伶太郎全集」

福永武彦が加田伶太郎名義で発表した探偵小説集、その創元推理文庫版。

大学助教授である伊丹秀典が探偵役を務めるもので、1956~62年に発表された8短編が年代順に収録されています。なお、加田名義では他にノンシリーズでふたつほど短いものがあるのですが、それらはこの創元版では除かれています。

「完全犯罪」 未解決に終わった事件の話を聞いた複数の人物たちが、それぞれの見解を披露するというもので、フーダニットと密室の謎を絡めたガチガチの謎解き小説。相当に古典的なスタイルであって、相当無理目のトリックはあそこから来ているのかな、と見当も付くもの。それでもアイディアの密度が高い、力のこもった作品ではあります。

「幽霊事件」 屋敷の一室で死体が目撃された直後、その被害者当人が頭から血を流しながら玄関から入ってくるという不可解極まりない謎。密室の要素もある。

書かれた時代からしても古めかしいし、あまりに犯人の思い通りに行き過ぎているのがなんですが、相当にトリッキーだ。

「温室事件」 またしても密室殺人である。しかし、現場の特性を生かしたトリックや細かい伏線等、ミステリとしての練度は上がっているし、物語性への配慮もしっかりしたもの。それでいてアマチュアリズムも感じられるというのが、また嬉しいところ。

「失踪事件」 わずかな手掛かりから隠れた犯罪をあぶりだすという趣向で、展開されるのは推理というよりは想像に近いですが、ちょっとハリイ・ケメルマンの有名短編を思わせます。

「電話事件」 PTA会長のもとに脅迫電話がかかってくる。しかし、要求は何もしてこない。不可解な謎を解くべく、伊丹助教授は自ら学校関係者たちへの聞き込みにあたるのだが、容疑者たちには皆、犯人とするにはしっくりこないところがある。

私立探偵小説を思わせるプロットで、推理の妙にはやや乏しいか。

「眠りの誘惑」 ある屋敷に雇われた女性の手記からなる一編で、伊丹英典本人は顔を出さず、最後に手紙でその推理を述べるというもの。安楽椅子探偵の形式を極端にしたといえるか。

犯行手段は相当に無理があるものと思われるのだが、ロジックの切れはこれがベストではないかな。全体の雰囲気や余韻も決まって、とてもまとまりのいい作品です。

「湖畔事件」 子供たちが活躍する殺人喜劇で、必ずしも謎解きに主眼は無いように思える。入り組んだプロットだがうまくまとまっていて、楽しい読み物になっています。

「赤い靴」 自殺したと思われる女優が残した日記には、彼女が日常的な怪異に悩まされていたことが記され、さらにそこから殺人の可能性も浮かび上がってくる、というもの。

怪奇的で不可解な現象と謎解きの興味を結びつけ、シリーズ最終作にふさわしく読み応えある作品です。

いずれも力を抜いたものがなく、趣味性を感じさせる仕上がりです。謎解きの興味を中心に据えながら、6年のスパンの間に作風がドラスティックに変化していくのも興味深い。

しかし、巻末に掲載された鼎談における都筑道夫の論はやや牽強付会のきらいがありますね。

2018-05-19

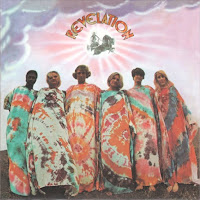

Revelation / Revelation (eponymous title)

リヴェレイションという名の詳細がわからない混声ボーカルグループによる、1969年か'70年にマーキュリーから出されたアルバム。ジャケット裏には「THE MUSIC OF JIM WEBB IN A NEW SETTING BY REVELATION」とあり、収録曲は全てジミー・ウェッブの作品で固められています。

プロデュースはブラッド・ミラーという、オーディオファィル御用達であるモービル・フィデリティ・レコーズの創立者が、アレンジにはリチャード・クレメンツがクレジットされています。ブラッド・ミラーはイージー・リスニングにSEを混ぜたレコードをヒットさせていたひとですが、どうも自身にはさほどの音楽的な素養はなかったよう。クレメンツのほうはバッキンガムズのアレンジに参加したりしていて、'70年前後にはミラーとともに数枚のレコードを制作しているようであります。

録音はロンドンとサンフランシコのスタジオが記されていて、おそらくオケを英国で作り、歌入れや少々のSEを入れるのを米国で行ったのではないか、と推測されます。想像ばっかりですが。

収録されている12曲は最初に触れたように全てジミー・ウェッブの作品ですが、ここが初出かと思われるものが3曲ほどあります(リリース時期が確定できないのですが、もしかしたら5曲かも)。他にはテルマ・ヒューストンのアルバム「Sunshower」(1969年)にも入っていたものが4曲ありますが、仕上がりからはかなり異なった印象を受けます。

このアルバムと違い、ジミー・ウェッブが作曲だけでなく全面的に制作に関わったアルバムには割合によく知られたものがあります。先に触れたテルマ・ヒューストンの他にジョニー・リヴァース、リチャード・ハリス、フィフィス・ディメンション等々。それらと比較すると、このリヴェレイションの歌やコーラスは美麗ではありますが、個性や存在感はそれほど感じないのです。というか、主役はシンガーではなくて曲のほうだ、というつくりではないかな。じっくりと聞かせるよりも、軽快さのほうが勝っている、とも言えそう。

当然のように良い曲ばかり、それらをソフトサウンディングに仕上げたアルバムなわけなので、単純に聴いていて気持ち良いですね。

似た趣向であるレヴェルズの「The Jimmy Webb Songbook」もどこかでリイシューしてくれないかしら。

2018-05-13

Chris Bell / I Am The Cosmos

「I Am The Cosmos」、その決定盤としたい2CD。昨年に米Omnivoreからリリースされたものです。

クリス・ベルはビッグ・スター脱退後、その生前にはシングル一枚しかリリースしていません。アルバム一枚分のマテリアルは制作してあったものの、レコード会社の十分な関心を得るに至らなかったのだ。1992年になってライコディスクがそれらを纏め上げたのが「I Am The Cosmos」というタイトルのCDであります。そして2009年にこのアルバムのデラックス・エディションがライノ・ハンドメイドからリリースされた際には、ライコ版から曲順が少し変更されていました。Omnivoreからのものは、さらに未発表のものが追加されていますが、アルバム部分についてはライノ・ハンドメイド版の曲順を踏襲してあります。

このアルバム、半数近くの曲ではビッグ・スターのメンバーが演奏に参加していますし、クレジットされていないもののアレックス・チルトンとの共作曲もあります(ビッグ・スターから脱退する際、チルトンとベルの間で共作曲はそれぞれが分け合うという話し合いがされていたそう)。実際、初期ビッグ・スターの延長ですから、いいに決まっています。しかし、全体とするとサウンドの抜けがいまひとつな感じも受けるのだなあ。

レコーディングは地元メンフィスとフランスで行われ、後にジェフ・エメリックのもと、ロンドンのエアー・スタジオでオーバー・ダブとミックス。そして、さらにその後メンフィスで色々と手直しがなされたそう。で、思うに曲によってはスタジオワーク好きのベルがいじり過ぎたのではないかな。エコーを深くしたのはジェフ・エメリックのセンスらしいのですが。

アウトテイクや別ミックスの数々を聴いていると、演奏の表情が生き生きと伝わってくるようで、パワーポップとしてはこっちのが格好良いのが多いな。

それでも、タイトルになっている "I Am The Cosmos" は(4ヴァージョン収録されているのだけれど)シングル・リリースされたものが一番ですね。幾重にもオーバー・ダブされたギターが共鳴、干渉しながら絡み合って形成されている音の層は独特の美しさ。メランコリックな曲調もテープスピードを上げることで(これはレーベル・オーナーであったクリス・ステイミーのアドヴァイスだそう)、ちょうどいい塩梅のものになっているのだと思います。

2018-05-01

Ranny Sinclair / Another Autumn

ラニー・シンクレアという女性シンガーが1960年代中期、Columbiaに残した音源集。昨年にSundazed傘下のModern Harmonicというところから出されたものです。

全4枚のシングル両面に未発表であった4曲を加えた全12曲がモノラルで収録されており、マスタリングはボブ・アーウィンが担当。

当時のレコード制作はテオ・マセロによるもので、ジャズ色を感じさせるポップス。そこにウィスパーボイスに近いようなソフトなボーカルが乗っかっています。

曲はミディアムとスロウが半々。スロウの曲は割合にコンテンポラリーなポップスに近い感触のものが多いのですが、テンポ速めの曲におけるジャズとポップのバランスが絶妙です。

中では一曲目の "Fan The Flame" が一番良いな。スパイ映画を思わせるようなブラスが効いたスリリングで華麗な曲調が一転、クールなフォービートに変化する展開が格好いい。

他にも、高速ジャズワルツの "Wailing Waltz" は渋く決まっているし、サンシヤインポップ的な要素が強い "Bye Bye" などはインナー・ダイアローグあたりを思わせるスマートな出来栄え。

また、未発表曲でも軽快にスイングする "There Won't Be A Trumpet"、"A Wonderful Guy" など、実に洒落た仕上がりです。

ポップスとしては装飾控えめなアレンジと甘い歌声がちょうどいい具合であって。あえて近いものを挙げるとしたらブロッサム・ディアリーになるかな。

2018-04-30

S・S・ヴァン・ダイン「カナリア殺人事件」

新訳ヴァン・ダイン全集、その二巻目ですが前作の『ベンスン殺人事件』より5年経っているのね。凄く悠々としたペースであります、さすが古典。

この『カナリア~』には大きなトリックが二つあるのだけれど、昭和の時代には色んなところで言及されていまして、それもあまり良い扱いじゃないほうで。まあ、それだけわが国でかつては影響力があった、ということでもあります。

それはともかく。前作『ベンスン~』と同じく凄く気合が入った読み物ですね。だれ場もない。『ベンスン~』と比べるとプロットに中盤の捻りが加わり、事件の複雑性も増しています。ファイロ・ヴァンスのキャラクターもより厭味でいい感じです。

その一方で、手掛かりや伏線の出し方は下手ですね。トリックの解決などまったく唐突です(ヴァンスは霊感が降りてきた、とかなんとか言っていますが)。また、真犯人も今の目からするとバレバレ。

読みどころはやはり雰囲気になりますか。なんだろうな、この迫力は。パイオニアである自負からくるのか、オリジナルの強さなのか。

ポーカーを通じて容疑者の性格を分析する趣向など、当時はそれなりに自信のあるアイディアではあったのでしょう。実にはったりが利いていて楽しいです。

まあ、はっきりいってマニアかおっさん向けであって若い人には勧めませんが、個人的には面白く読めました。

次はいよいよ『グリーン家殺人事件』ですな。どれだけかかってもいいのでせめてシリーズ前半の6冊は出していただきたいものです。

2018-04-21

パーシヴァル・ワイルド「探偵術教えます」

お金持ちのお抱え運転手、ピーター・モーランは勘は悪いが人当たり良く、若い女の娘にめっぽう弱い。もっか通信教育で探偵術を学んでいるのだが、生かじりの知識を実地に試しているうちにさまざまな犯罪に巻き込まれてしまう。そして、まるっきり事態を把握せず、勘違いしたまま行動しているうちに何故か事件を解決に導いてしまう。

1940年代後半にEQMMを中心に発表された短編をまとめた連作集。単行本収録の7作品に、後に書かれた1作を加えたシリーズ完全版になっています。

収録作品中、最初の「P・モーランの尾行術」がユーモア・ミステリとしては一番良かった。すれ違いのシチュエイション・コメディとして良く出来ているし、スラップスティックとしても出色。ピーターが最初から最後までずっととぼけた調子なのもいい。

そのあとのいくつかは面白いけれどプロットのパターンが同じなので、一話完結型の連続ドラマを見ているようだ。なんとなく怪しい人物はいるけれど明確な謎があるわけではないこれらには、探偵行為はあっても推理の妙には乏しいので、より純粋なユーモア小説としてのテイストが強い。

それが後半になってくると、事件を解決してきた実績を買われて、ピーターのもとにちょっとした問題が持ち込まれるようになる。そして、ピーターがお手上げになってしまった事件の話を聞いて、他の人間が解決してしまう、というパターンが生まれる。それほどかちっとした謎解きではないが、伏線もちゃんとある。

そんな中では「P・モーランと消えたダイヤモンド」が、大学で探偵小説を学んだという女の子が活躍して、ジャンルのパロディとしての面が全開。ピーターの暴れっぷりも実に楽しい。また、単行本では最後にあった「P・モーラン、指紋の専門家」ではシリーズを締めくくるのにふさわしい、ちょっとした捻りがあって、これには思わずにやりとさせられる。

何より肩が凝らず、楽しく読める一冊でありました。

2018-04-11

麻耶雄嵩「友達以上探偵未満」

女子高生コンビが探偵役を務める中編三つを収録。

パッケージには不安になってしまったが、中身はガチガチのパズラーでありました。

「伊賀の里殺人事件」

三重県伊賀市で行われるミステリーツアーに放送部の取材で訪れた伊賀ももと上野あおが殺人事件に遭遇する。

舞台を別にすれば事件そのものはそれほど変わったところが無いように見えたのだが、警察の捜査が進むうちに予想外のものが発見され、様相が混沌としていく。方程式の変数がいきなりひとつ増えた感じです。

終盤になって読者への挑戦らしきものが登場しますが、本質的にはモダーン・ディテクティヴ・ストーリイであって、パズルとして考えると難度は非常に高い。作中でも説明されているように二人一役と一人二役が交錯することで表面的な辻褄が合っていたのに、更にその延長上で盗まれた衣装と堀の底から発見された衣装の二人一役が起こってしまう、という趣向が何気に凄い。

「夢うつつ殺人事件」

美術部に所属する女生徒が部室の裏で居眠りをしているときに、ある男女カップルが美術部の先輩を殺そうという相談をしているのを耳にしてしまう。

トリックの実現性が難といえばそうですが、これはちょっと見たことのない仕掛けではあります。読者に向けた叙述トリックをそのまま作品内のキャラクターたちにも作用させてしまう、というか。更には読者、探偵だけでなく犯人までがトリックに引っかかり、その結果として殺意が生まれるタイミングも実に意外なものであって。いや、大した作品です。

「夏の合宿殺人事件」

あおとももが中学生の時に遭遇した事件。

二人の探偵の関係を裏から明かすもので、同じ作者の木更津悠也ものを思わせるところがあります。また、この作品には読者への挑戦がないのだが、他の二編でのそれがあおは既に謎を解いたと思わせる一種のミスリードであった、というのに唸りました。

純粋にパズラーとしても一転・二転する推理が楽しめます。

うん、手触りは軽いけれど、期待を裏切らない出来ですね。

登録:

コメント (Atom)