2015-03-14

The Mike Cotton Sound / The Mike Cotton Sound (eponymous title)

もしかしたらキンクスのファンのうちには「Muswell Hillbillies」に絡めてその名を記憶しているひともいるかもしれない、マイク・コットン・サウンド。1950年代終わりからトラッド・ジャズを演奏していたグループが母体だそうで。それが、ビート・グループが台頭してきたころにはぐっとR&B寄りの音楽になっていたとのこと。編成は4リズムに管3本が基本のよう。

そんな彼らの唯一のアルバムにボーナストラックとしてシングル曲や未発表ライヴを加えた一枚、英RPMからのリイシューです。

で、アルバム「The Mike Cotton Sound」ですけど、リリースは1964年で。これくらいの年代は結構微妙なんすね。古びてしまっているか、あるいは現在に聴いても充分格好いいか、っていう端境期じゃないかと個人的に思っています。

収録されているのはわりと有名な曲のカバーが多くて、うちインストでは、なにより雰囲気がいい。ジャズやR&Bの形式をなぞった、いわゆるモッド・ジャズってやつだけれど、マンフレッド・マンやブライアン・オーガーのインストにあるような洒脱なものではなく、ゴツゴツして熱のこもった演奏で、そこに(後にアニマルズに加入する)デイヴ・ロウベリーの鍵盤によってポップな潤いが加えられています。それほど器用じゃないが、クラブを揺らすことならまかせとけ、という印象です。

一方で、いくつかあるボーカル曲は普通のマージービートのようで、いまいち。ただ、"How Long Can This Go On" という曲はジョージィ・フェイムを思わせる出来で悪くない。

ボーナストラックではさまざまなレーベルにわたって出されたシングル曲が完全網羅されています。シングルは大体、年一枚くらいのペースで出ていたよう。

1965年にベース/ボーカルとして、後にアージェントやキンクスにも参加するジム・ロッドフォードが加入します。ロッドフォードはグループ内では初の、ジャズ畑出身ではないプレイヤーだったそうで、ロウベリー&ロッドフォード作の曲は、凄くポップなものになっています。

さらにしばらくするとルーカスという黒人シンガーが加入して、今度はぐっとソウル色が強まります。艶のある滑らかな声で、軽快なダンスナンバーにはぴったりという感じ。特に "Harlem Shuffle" のカバーはなかなか。

スタイルの統一感はあまりないけれど、通して気持ちよく聴けます。イギリスにおけるライヴの現場、そこでの流行の変化を反映しているようで、いいんじゃないでしょうか。

2015-03-07

ヘレン・マクロイ「歌うダイアモンド」

〈クイーンの定員〉にも採られた自選短編集 "The Singing Diamond and Other Stories" に、中編「人生はいつも残酷」を加えたもの。

バラエティに富んだ内容からは、マクロイが自身の持つさまざまな方向性をショウケースにして見せた、という感じを受けます。とりわけ、ミステリ長編でも顔を出す超自然的なものへの関心が、はっきりとしたかたちを成しているのが興味深い。

「東洋趣味(シノワズリ)」 舞台は清王朝末期の北京、中心になるのは欧米国の公使たちからなるコミュニティ。濃厚な異国趣味と、それを背景にした人間消失の謎が楽しい。純粋にミステリとしてみれば軽い作品ですが、異社会の論理に、秘密めいた絵画も登場して、泡坂妻夫を思わせるような丁寧な手触り。

「Q通り十番地」 近未来の、極端な管理社会を描いたSF。ワンアイディアで非常にわかりやすいお話だけど、その分、いささか寓意が露骨ではある。

「八月の黄昏に」 21世紀、新しい理論による飛行法が開発され、その最初の実験の顛末が語られます。展開はさほど独創的とはいえないけれど、それより主人公にとってもっとも印象的な思い出、それを描くことに主眼があるのか。

「カーテンの向こう側」 とても怖い夢を見る新婚女性、その原因は現実生活の中にあるようだが、というお話。疑念を掻き立てる導入がこの作家らしくて巧い。結末が一歩先に見えてしまう構成ではあるけれど、そこに至るまではサスペンスとしてもツイストが効いた展開でよくできている。

「ところかわれば」 異星人とのファーストコンタクトもの。最初のところに面白いフックがあって、ミステリファンの好みにも合いそうだ。異世界間の文化的ギャップがユーモラスに描かれ、なんだか初期の筒井康隆っぽい。それだけに締めの部分が古びているようなのが残念。

「鏡もて見るごとく」 マクロイのレギュラー・キャラクター、ベイジル・ウィリングが探偵役を務める、不可能犯罪もの。後に長編『暗い鏡の中に』に仕立て直されるだけあって、非常に密度が濃い内容。読後感は『暗い鏡の中に』とは違い、より謎解き小説らしい仕上がり。

「歌うダイアモンド」 続いてもベイジル・ウィリングもの。「歌うダイアモンド」と呼ばれる未確認飛行物体を目撃した人物たちが全米各地で次々に殺されていく。おそろしく魅力的な謎であるけれど、その分、解決は(筋は通っているものの)膝を打つものというより、現実味が薄く感じられる。ただ、いくつかのSF短編に目を通した後に読むと、この犯罪計画のファンタスティックな味そのものがマクロイの個性なのでは、という気もします。

「風のない場所」 終末テーマを扱った美しい小編。この短編集に収められた他のSFものと違い文明批判が落としどころになっておらず、静謐なイメージのほうが勝っているのがいい。

「人生はいつも残酷」 文庫本で90ページほどある中編。十五年前に事件に巻き込まれ、失踪した男は復讐の為に素性を変えて故郷の町に帰ってきた。ところがそこで知ったのは、自分は殺されたことになっているという事実だった。

複雑なプロットがうまくまとめられていて、読み応えがある作品です。リアリスティックな設定においては、マクロイの欠点であるロジックの甘さが目立ってしまっている感がありますが、伏線の妙はさすがにこの作家らしいところです。

SFもののうちには現在からするとどうかな、と思うものもありましたが、ミステリ作品はどれも面白く、かつユニークな仕上がりで。トータルでは満足な一冊でした。

2015-03-01

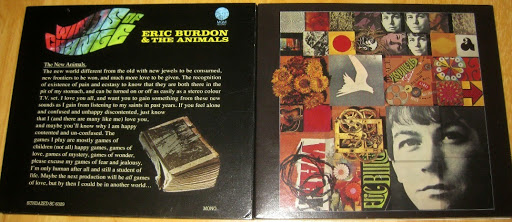

Eric Burdon and The Animals / The Twain Shall Meet

米Sundazedよりサイケデリック期のアニマルズが二枚、ストレートリイシューされました。「Winds Of Change」(1967年)はモノラル、「The Twain Shall Meet」(1968年)はステレオ・ミックスです。音圧はほどほどに抑え、ダイナミックレンジが優先されているようで、自然でアナログ的な質感を大事にしたマスタリングになっています。

実はアニマルズでもここら辺りは全面的に好みとはいかないのだな。オリジナル曲で固めることに拘るあまり、全体の質を落としているという気がするのね。

「Winds Of Change」ではなんだかすっかりヒッピー文化にやられてしまっている様子に、現在からするとちょっと痛いところがある。眼高手低とは言葉が過ぎるかもしれないけれど、いかにも頭でっかちという感じで(ジャケットもそんな風だ)、メッセージの重さがそのまま音楽の抜けの悪さになっているよう。

特にアナログA面にあたる前半がしんどい。エレクトリック・シタールやSEが入ったサイケなトラックをバックにして、詩の朗読や語りが続くような曲がいくつかあって、それらははっきりいって退屈。唯一のカバー曲 "Paint It Black" で聴ける迫力のボーカルは流石エリック・バードンといったところなんだけれど。

それに比べると、アルバム後半がコンパクトにまとまった曲が多くて、良いです。シングルヒットした "San Franciscan Nights" は穏やかな表情が気に入っているし、凝ったアレンジの中でR&Bテイストが生きた "Good Times" や、美しいフォークロックの "Anything" も悪くない。

続く「The Twain Shall Meet」も時代の空気を強く反映した内容であるけれど、こちらのほうがしっかりとアレンジが考えられている、という印象。

オープナーの "Monterey" はエリック・バードンらしさが戻ってきた、という張りのあるボーカルで格好いい。バーズの "Renaissance Fair" が引用されたりして、勢いに乗っているという感じ。なんだけれど、この曲の後はやや渋めなのが続くのな。中ではベースのダニー・マカロックが作り、歌った "Orange And Red Beams" がちょっと異色で。サイケポップという点ではこれが一番かもしれない。

アナログB面にあたる後半は7分前後のもの3曲で構成されています。"Sky Pilot" はシングルになっただけあってポップで、展開も聴き応えがある(スカイ・パイロットとは飛行機乗りというだけでなく、従軍牧師の意味もあるらしい。ダブル・ミーニングですな)。後の2曲もひとつはインストだけれど、ちょっとアングラがかったサイケとしてそこそこの出来かな。

なんだか、歳を取ってくるとともに、真面目くさった表現を受け付けなくなってきたようだ。根気もひまも残ってないや。

2015-02-23

ジャン=パトリック・マンシェット「眠りなき狙撃者」

「ごみ捨て禁止」と書かれたパネルが貼ってあったが、その斜面にはどこも同じような、割れた瓶、メロンの皮、空罐、錆びたバネ、黒ずんだぼろ切れ、手足の千切れたセルロイドのベビー人形などが積み上げられていた。

1981年発表。引退を決意した殺し屋が、その身を狙われるという、設定だけ取れば陳腐きわまりない物語だが。

その文体は内面描写を排した、いわゆるハードボイルド小説のスタイル。滑らかでも美しくもない、乾ききってぶっきらぼうなものだ。それでいてキャラクターたちの無様で不器用な人間臭さが印象的。

テリエは凄腕の殺し屋なのだが、本職以外のことには抜けたところがある。人間的に未成熟なところが残っているようなのだ。更には、もとより口数の少ない男なのに、ある出来事をきっかけに失語症になってしまう。ハードボイルド本来の行動をもって語る、を徹底したかたちといえるのか。

人がばたばたと殺されながらスピーディーに話は進んでいき、ときに視点や場面の転換が改行もなしで行われる。その一方、ひとつひとつの情景には魅力があって、映画的ですらある。こんなにクソのような現実を映しているのに。

そして、ステレオタイプなノワール、そのパロディのようであった物語は、結末に近づいていくにつれ奇妙に捩れていく。あたかも最後まで安易な感情移入を拒否するかのように。

口当たりは甘くないし、暇つぶしの娯楽には向かないが。寒々として虚しい運命を描ききって他には無い、強い余韻を残す作品だった。

2015-02-21

The Action / In My Lonely Room

昨年、英国のTop Soundsというところからリリースされたアクションの初期音源です。彼らがパーロフォン・レーベルと契約する以前のものを4曲収録。アセテート起しらしいのですが、聴ける音にはなっています。

1965年にアクションはデッカのオーディションを受けていたそうで、そのときの録音が3曲。

マーサ&ヴァンデラスのカバー "In My Lonely Room" は後にパーロフォンからも出されますが、既にアレンジは出来上がっています。ジョージ・マーティンのプロデュースがクリーンで滑らかなものであったのに対し、こちらは生々しいバンドの表情が捉えられているようで、なかなか。録音バランスが悪く、バックコーラスやギターが聞こえにくいものの、スタジオライヴのような演奏の熱はそれを補って余りあるのでは。

"You'll Want Me Back" はインプレッションズのスロウを、そのままバンドで演ったという印象。オリジナルに比べてとても簡素な編成なので、ちょっと面白みがないかな。

"Why You Wanna Make Me Blue" はテンプテーションズの曲ですが、これは格好いい。性急さとしなやかさが同居した、これぞアクションといった仕上がりです。

最後の "Fine Looking Girl" は1964年の録音で、アクションの前身バンドであるボーイズによるパイ・レコード向けの(おそらく)デモ。レジー・キングの手になるオリジナル曲ですが、マージービート風であって個性には乏しいかな。

2015-02-16

Robert Lester Folsom / Ode To A Rainy Day: Archives 1972-1975

ロバート・レスター・フォルサムが唯一のアルバム「Music And Dreams」(1976年)をリリースする以前、友人たちとともに制作していた音源です。昨年、米国のAnthology Recordingsというところから出されました。

元々は2トラックのオープンリールで録音され、それを8トラックテープにコピーしたものを知り合いに向けて売っていたのだそう。こう書いても若い人には何のこっちゃ判らないだろうな。8トラというのは大昔のカーステレオにも使われていたのですが。

学生が自分の家や倉庫などでレコーディングしたテープなので、音質は良くないし録音バランスもラフ。元が2トラックとあって、いくつかあるインストを除けばモノラルに近い定位のミックスです。

しかし、えらいもので曲のほうは悪くない。自主制作ものにありがちな独りよがりなものがなく、どれもはっきりとしたメロディを持ちコンパクトにまとまった曲ばかりです。

「Music And Dreams」を聴いたときにもちょっと思ったのだけれど、ニール・ヤングの影響が感じられるものがありますな(ちなみに2トラックで初めて録ったのが "Southern Man" だったそうだ)。"On And On" というちょっとヘビーな曲など、本当にニール・ヤングそっくりなのだが、出来は凄く良い。他では "See You Later, I'm Gone" というのが "Helpless" っぽいな。

また、"Show Me To The Window" は「Music And Dreams」にも収録されていた曲で、こちらのヴァージョンはさらに飾らないというか、フォーキーらしい仕上がりです。

全体に「Music And Dreams」ほど落ちついてはおらず、若々しい表現でありますが、メランコリックなメロディはやはりこのひとの持ち味。ただ、このサウンドではちょっと他人には勧めにくいかな。

ところでこの作品のリイシュー・プロデューサーとしてクレジットされているのが、何とドン・フレミング。同名異人ではないかと思ったのだが、まさにティーンエイジ・ファンクラブやソニック・ユースのプロデュースも手がけていた当人らしい。何でもロバート・レスター・フォルサムとドン・フレミングは若い頃からの友人だったとか。いやあ、わからないものだ。

2015-02-15

アガサ・クリスティー「魔術の殺人」

「あなたは、どのくらいまでわかっていて、ジェーン?」

ミス・マープルは、鋭くキャリイの顔を見あげた。

二人の婦人の眼と眼があった。

ミス・マープルは、ゆっくりいった。

「かりに、わたしの考えがたしかだとしたら・・・・・・」

マープルは女学生時代の知り合いであるキャリイが危機にさらされているのでは、という曖昧な相談を受けて、目的を隠しキャリイの屋敷に滞在することとなる。

くだんのキャリイという女性は三度も結婚しており、そのたくさんの家族たちと共に暮らしていた。ただ、誰からも彼女は憎まれてはいないようだ。マープルは何かはっきりとしない違和感を覚えるのだが。

1954年発表の、ジェーン・マープルもの長編。

メインとなる事件で使われているトリックは実に単純というか、ひねりのないもの。純粋に犯人を推理しながら読んでいけばわかるかも。

一方で、マープルが真相に気づく契機となったと述懐する、あることがひっくり返った趣向は秀逸です。

誤導には結構あこぎなものがある。銃声に関する証言や心臓がどうこういう会話など、結局は何でもないものとして片付けてしまっているけれど、特に前者は二つの方向をもつ誤導であって。単純に捜査の方向を誤らせるという意図とは別に、その証言をしたものを読者に疑わせるという効果が見られる。

そういう小さな積み重ねがあるため、マープルをひっかけるために行なわれた犯人の偽装工作には、クリスティ作品に慣れ親しんできた読者ほど裏を読んで「まさかあのパターンか」と思わされるのではないか。

ただ、あれこれ工夫は見られるもののミステリとして芯になる部分が、せいぜいが短編を支える程度の小粒さであることを救うところまではいっていないと思う。また、前半は結構締まった仕上がりですが、後半に起こる事件の扱いがいかにも乱暴であって、いかにもプロット上の要請から置かれたという感じがします。

雰囲気は良いし楽しくは読めたのだけど。

登録:

コメント (Atom)