2016-02-01

Jimmy McGriff / The Best Of The Sue Years 1962-1965

ジミー・マグリフが1960年代前半、スー・レコードに残した録音からのコンピレーション盤。

寒い季節になるとオルガン・ジャズを聴くことが多くなる。僕がこういった音楽に興味を持つようになったのは'60年代英国のR&Bグループの影響だ。すぐに思いつくのはスペンサー・デイヴィス・グループ、ペドラーズ、ブライアン・オーガーなんてところ。

マグリフというひとのプレイはブルース・オルガンと形容されたりもして、短いフレーズを積み重ねるようなソロを取る。その緩急がブルース・ギタリストの演奏にも通じるようで、ロック・ファンにもとっつき易いのですね。

このコンピレーションではクリスマス・アルバムとビッグ・バンドを従えた「Topkapi」からの曲は外されていて、全編にわたってスモール・コンボによるご機嫌なソウル・ジャズが楽しめます。時代を反映してか演奏もコンパクトにまとまったものばかり。マグリフはもっと後年のファンキーなものにも格好良いのがありますが、この頃はもろモッズ好み、という気がします。

軽い音楽といえば確かにそうか。けれど、温かみを感じさせるサウンドがなんともたまらない。フットベースのせいもあるんだろうな。

なお、この盤を出していたStatesideというところは良いリイシューを結構やっていたのだけれど、親会社が変わったせいで、みな廃盤になっちゃったようですね。

2016-01-31

パーシヴァル・ワイルド「ミステリ・ウィークエンド」

1938年に発表された、パーシヴァル・ワイルドのミステリ第一長編。ワイルドは1910年代から作家として活動していて、長編デビュー作とはいえ既に十分なキャリアは積んでいたことになります。

ウインター・スポーツを売り物にしたホテル、そこで事件は起きます。大雪によって交通が遮断、電話も不通となってしまう。古典的なクローズド・サークルですが、そのいきさつが登場人物四人の手記によって、リレー小説のかたちで語られていきます。

作家を自称するあからさまに胡散臭い男が出てくるし、不可解としか言いようのない現象も繰り返される。テンポよく軽快な語りに乗せられ、物語が進むにつれて謎のほうも増えていくのだから嬉しくなってくる。

そういったように道具立ては黄金時代を思わせるミステリなのだけれど、解決編はパズルの妙味よりもトリッキーな意外性とユーモアが先に立つようなもの。伏線過多のところがあってごたつきますが、勢いで乗り切ってしまえているかな。

『検視審問』シリーズの作者としての期待を裏切らない、凝りに凝った楽しい作品でした。

ところで、この「ミステリ・ウィークエンド」という長編は200ページ足らずしかありません。本書にはその埋め合わせに短編3作が併録されています。その中では「自由へ至る道」が良いか。クライム・ストーリーとして始まりながら全然違った方向へと展開していく、奇妙な誇りの物語です。

2016-01-24

エラリー・クイーン「熱く冷たいアリバイ」

ご近所さんが集まってのバーベキュー、その席上である若い夫婦の間にちょっとしたいさかいが起こる。翌日、妻の方が刺殺体で発見され、別の場所で夫は薬物が原因で亡くなっていることが判明した。夫が妻を殺した後で自殺した事件、そのように見えたが、担当のマスターズ警部補は現場の状況から工作の気配を嗅ぎ取った。

〈エラリー・クイーン外典コレクション〉、その第三作です。発表は1964年、代作者はフレッチャー・フローラという、あまり聞いたことのないひとなのですが、物語は非常にテンポ良く展開していくし、キャラクターの書き分けもいい。だれ場もなく大変読みやすいのだが、あまり印象的な場面や個性といったものもないか。

ミステリとしては手堅い謎解きが楽しめます。マスターズ警部補が推論に基づいて捜査していくと、それを裏付ける証拠が出てきたり、あるいは別の線を指し示す事実に出くわしたり。試行錯誤がありつつも、結構、都合よく話が進んでいくような印象です。

意外な展開もあるのだけれど、あまりけれんを感じさせない構成・文章なので、さほど盛り上がってこないのが残念。このプロットならもっと面白くなったのでは、という気がしちゃうんですよね。

しっかりと構築されたフーダニットではあって、まあ、ペーパーバックなら十分満足な内容なんだけれど、こちらはハードカバーで買って読んでいるわけであって。ううん。

今回の〈外典コレクション〉、三作ともそんな感じですね。収まりが良すぎるというか。また、よほど熱心なファンでない限り、これらの作品からクイーンのテイストを汲み取るのは難しいと思います。監修者の飯城勇三氏は解説で「ジャック・ヴァンスとリチャード・デミングに関しては、それぞれもう一作くらいは訳す価値があると思っている」と書かれていますが、個人的にはもういいかな。

2016-01-21

The Four Freshmen / Four Freshmen and 5 Trombones

ポップス・ファンにとってのフォー・フレッシュメンとの接点というと、そのハーモニーからブライアン・ウィルソンが大層に影響を受けた、というところで。僕もその流れで興味を持ったわけですが、若い時にはそんなにいいと思わなかったのですよ。落ち着いた、いかにも大人な音楽という感じで。

それが、このところはこればっかり聴いていたわけで。つまりはおっさんになった、ってえことだな。

「Four Freshmen and 5 Trombones」は1955年、キャピトルからのリリース。フォー・フレッシュメンのアルバムとしてはこれ以前にも一枚ありますが、それまでの録音を寄せ集めたような内容であって、アルバム単位として制作されたのは、この「~5 Trombones」が初めてだったそうであります。

編成は4リズムに、5本のトロンボーン。ギターにはバーニー・ケッセルがクレジットされていまして、実際に滑らかなソロを披露する場面もありますが、これはあくまでアンサンブルで聴かせるアルバムですね。

主役であるフォー・フレッシュメンのコーラスについてはもう今更、言うことはないですな。アルバムのオープナー、ドラムレスの演奏に乗せて歌い出される "Angel Eyes"、このいきなりのハモリが見事で、ため息が出そうなもの。あとは、ただただ聞き惚れる、という感じ。

収録曲のうちではクルト・ワイルの "Speak Low" が目を引くかな。クルト・ワイルというとドアーズが演っていた "Alabama Song" もそうだったか。それはともかく、僕がこの "Speak Low" という曲を知ったのはハーパーズ・ビザールが再結成アルバム「As Time Goes By」で取り上げていたからで、そちらは非常に瀟洒な仕上がりのものでした。

フォー・フレッシュメンのヴァージョンはラテン風味の味付けが楽しく、リズムの変化も盛り込まれたアレンジが印象的でありますね。

全編にウェスト・コーストらしい明るさが感じられ、軽快にスイングするアルバムであって、ストレスなく聴けます。

しかし、こういう音楽を欲するというのは、やはり疲れているということだろうか。

2016-01-20

G.K.チェスタトン「ブラウン神父の知恵」

三年ぶりとなる新訳ブラウン神父です。

『ブラウン神父の無心』収録作に比べると、全体的に書き慣れた感じがします。プロットの複雑なものが増えている。ブラウン神父ははっきりと真相を語らず、ほのめかすことしかしない場合もあるので、ぼんやりと読んでいる置いてきぼりになるかも。

そういった作品のうちでは「ペンドラゴン一族の滅亡」が素晴らしいな。絵解きがされるまで、そもそも何が起こっているかわからないという状態だ。伏線も実にさりげなく張られている。間然とすることがない、とはこのこと。

ミステリというジャンルに対する批評性が感じられるものも見られて、ひたすらに愉快で一読忘れ難い「グラス氏の不在」ではシャーロック・ホームズ流の推理をからかったような節があります。また、「盗賊の楽園」では小出しにされる手掛かりから、いくつかの仮説が作られては崩されていたことが(最終的に)明らかにされます。しかし、この作品のあっけらかんとした幕切れはどうだ。

そして、何も特別なことは起こらないのにトリッキーな「ジョン・ブルノワの奇妙な罪」においては、「神父は現実・架空のたいていの探偵と、一つの小さな点で異なっていた――すっかりわかっている癖に、わからないふりをすることはけしてなかったのである」なんて書かれていて。

ブラウン神父譚は読み返すたびに新たな発見があるようで、今回も実に楽しかった。

百年以上前の作品なので気付きにくいけれど、神話的なイメージと同時にチェスタトンは当時の流行や実在する人物名をばんばんと放り込んでいるのですね。社会批評としての要素もあるのだろうが、今回の新訳では軽快な読み物としての面を強く感じました。

まあ、できれば年一冊くらいで読みたいものですが。

2016-01-13

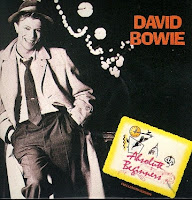

デヴィッド・ボウイが死ぬはずがない

はじめはそう思ったのだ。ポール・マッカートニーやレイ・デイヴィス、あるいはブライアン・ウィルソンについては、いつかは、とは感じているのに。

デヴィッド・ボウイは自らの存在をフィクションにすることで、その表現に切迫感を獲得していたと思っている。だから、いつだって現実から数ミリ浮遊しているようであったのだけど。

グレイトなソングライターであり、グレイトなシンガー。その時代の音を触媒にしながら、オリジナルなスタイルを生み出し続けてきた。格好良すぎて、表立って好きだといえないくらいだった。

リアルタイムで初めて聴いたアルバムは「Scary Monsters」だけれど、一番は「Hunky Dory」で、頭からケツまで好きだ。

曲単位ではいいのがたくさんありすぎて。とにかくこの二日くらいずっと考え続けて、今あえてひとつ選ぶとすれば "Absolute Beginners"。

音のほうはクライヴ・ランジャー&アラン・ウィンスタンリーというマッドネスのプロデューサー・チームであって、特にとがったところはない。ただただ、ひたすらにいい曲、いいメロディ。

ううん、何て言って終わればいいのかわからないよ。

2016-01-10

倉阪鬼一郎「桜と富士と星の迷宮」

毎年、夏になると講談社ノベルスから倉阪鬼一郎のバカミスが出ていました。しかし、去年の夏は無かったので、もう打ち止めかな、と油断していたのですが。

このシリーズ(といっていいのか)に関してはプロットを説明する意味があまり無いですな。前半で不可能犯罪が次々に起こり、後半は延々と謎解きが続くという。

物語に埋め込まれた秘密は、今までの作品を読んでいればなんとなく見当が付くかも。一方で、小説の外枠にはしっかりミスリード(レベル、ゲームなど)が仕掛けられているのも見逃せない。

いずれにしても、バレようが何だろうがしれっとした顔をしてミステリを続けていくというのがいかにも可笑しいな。

個々の事件を見ていくと、世界の秘密との絡みが非常に密接に作られています。全てが一つながりに解けていくものですが、それが逆にあっさりと感じられてしまう面も。

あと、ある登場人物の口を通してミステリとホラーの融合が宣言されます。付けたしとしてのホラーではない、とも。

なるほどねえ。でも、どちらかといえばこれはSFのような鬼がするのだけれど。

相変わらず緻密に構成された作品でありました。しかし、ある程度イメージする力を必要とするものであり、プロットを追うだけの読み方では楽しめないでしょう。

ミステリしか読まないひとや、単純に驚きを求めるような向きにはあまり受けないかもなあ。

登録:

コメント (Atom)