1968年のライヴ盤、英Esotericからのリイシューです。

元々は5曲入りのEPで、ミックスはモノラルでした。当時の技術的な問題からか、録音されたボーカルの音量が安定しておらず、曲によってはスタジオで歌い直されたそう。

2008年に出たボックスセットではこのときの録音から新たに12曲がステレオ・ミックスで収録され、差し替えがあったボーカルパートも元のものに戻されました。

今回リリースされたのはボックスセットで登場したステレオ12曲に、オリジナルEP全曲を加えたものであって、初登場となる音源はありません。ですが、EPからの曲はオリジナル・モノラル・マスターからの新規リマスターとなっています。

改めて聴いてみて、音質は置いて、この時代のライヴ録音としてはバランスがいいほうだとは思いました。

|

| ファンクラブ向けのニューズレター 「ムーヴのライヴレコーディングに参加してみないかい?」 |

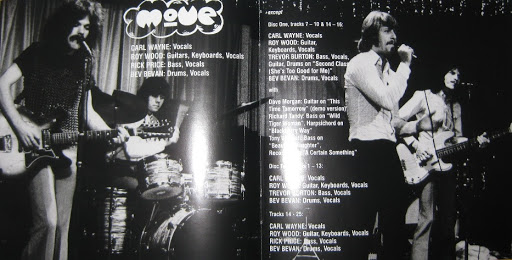

さて、ここに収められたライヴはファースト・アルバムのリリース前後に行われたもので、曲のアレンジにはサイケ・ポップ風なところが濃いけれど、演奏のほうは結構ワイルド。ロイ・ウッドのギターはワウ踏みまくりだ。複雑な構成を持つ曲であっても、ひたすらにぶっ飛ばしていく展開が痛快です。スタジオ録音ではヘヴィな面を見せても、これほどまでに荒々しさや勢いを感じさせることは無かった。

あえて近いものというと、ザ・フーになるかな。