2021-05-04

小森収・編「短編ミステリの二百年3」

三巻目はM・D・ポーストのアンクル・アブナーもの「ナボテの葡萄園」で幕を開けます。相当に時代が戻った感がありますが、実際に発表された時代に対して、作品内で描かれているのは百年ほど昔の世界らしく、そのせいで余計に古い印象を受けるのだな。

とはいえ、クラシックであるこの作品を最初にもってきたのにはどうやら、意図がありそう。巻末の解説では、アンクル・アブナーについて所謂シャーロック・ホームズのライヴァル、という文脈から切り離し、ミステリ史における位置づけがなされています。そして、この巻になって社会問題や情勢を強く反映した作品が多くなった感じがするのです。

ポーストの「ナボテの葡萄園」の次に置かれたのはその40年ほど後の作品、トマス・フラナガン「良心の問題」。「ナボテ~」がそうであったように、謎解きとしてはそれほど凝ったところはないのだが、謎を解くことで背景にある、より大きなものが明らかにされていく構成が見事であり、「良心の問題」ではそこに意外性が生まれているのがモダンさのゆえんかと。

その他で印象深かったのはシャーロット・アームストロングの「敵」。社会的な問題を背景にしたサスペンス、それを持続させながら、謎解きの物語として読ませ、ちゃんと意外さまである。ちょっとした離れ業であるよね。

また、Q・パトリック「姿を消した少年」はアン・ファン・テリブルものかと思わせ、しかし、そこはかとないユーモアがあって、あまり重くならない。悲喜劇というかグロテスクなハッピー・エンドなのだが、この微妙な心理に説得力を持たさせるのがうまい。

スタンリイ・エリン「決断の時」、フレドリック・ブラウン「最終列車」については以前も書きましたが、やはり間然するところなし、といったところ。

珍しいものとしてはヘレン・マクロイの短編集に入っていない「ふたつの影」。70ページほどあり、本巻では一番分量がある中篇。

例によってちょっと突飛な不安をあおるのがうまいな。これはどのような種類のお話なのかを最初には明かさず、読者をなかなか安心させないのはマクロイらしいところであります。わかってしまえはオーソドックスなミステリであるけれど、物語の組み立てが巧い。取ってつけたような幕切れのリアリティの薄さ、人工性が逆にテーマを浮き立たせるのも、またマクロイ。

2021-04-24

Laura Nyro / Smile

1976年、ローラ・ニーロが「Gonna Take A Miracle」より6年のインターヴァルを経てリリースしたアルバム。プロデューサーは「Eli And The Thirteenth Confession」(1968年)以来となるチャーリー・カレロ。

これ以前のアルバムでは、サウンドの中心にローラの歌と自身による鍵盤がどっしりと据えられていて、それ以外の楽器がサポートするように配置されているような印象を受ける。それが、ここでは鍵盤はあくまでひとつのパートとして扱われていて、それに伴うようにリズムはより柔らかく、曲調の自由度が大きくなっている。

チャーリー・カレロのアレンジもかつての豪奢なポップソウルではなく、まず4リズムの響きを生かしつつ、出しゃばり過ぎない管絃でフックを強化していくようなものであります。

オープナーの "Sexy Mama" からそれは顕著で、このアルバム唯一のカヴァー曲なのだが、モーメンツのオリジナルとはまるで似つかぬ仕上がりの風通し良いニューソウル。控えめなストリングスのバランスが素晴らしい。

また、"Money" などボーカルのミックスがやや控えめであって、インタープレイにも各人の個性が出ていて、すこしバンドらしささえ感じる。

さらに、"Stormy Love" でのゆとりを感じさせるグルーヴもいい。

バックの演奏に身をまかせたようなこれらの表現は、ローラ・ニーロがその音楽の記名性をある程度犠牲することで獲得したものだと考えます。

明快さはやや控え、よりニュアンスに富んだ音楽であるけれど、手触りはメロウで飲み込みやすいのはさすがチャーリー・カレロといったところ。繰り返し聴けるアルバムです。

2021-03-28

エラリイ・クイーン「十日間の不思議〔新訳版〕」

1948年発表のライツヴィルもの長編。

エラリイはもう既に若造ではない。ライツヴィルをみたび訪れ、その変化に対して感傷にひたったりもする。今回、この地にやってきたのは事件の捜査のためではない。突発的な記憶喪失を起こす青年に頼まれ、彼が変なことをしでかさないかを見張るためであった。しかし、いざ到着してみると既に何かおかしいことが起こっているようなのだ。

この作品は二部構成をとっていて、第一部が370ページ、第二部が100ページほどある。

第一部のプロットは普通に考えればおかしい。ここで起こっているのは恐喝なのだが、これは物語の中心には来ていないし、エラリイも本腰を入れて調査を行うわけではない。ただただ、誤った対応を選択することで運命の罠をみずから絞り、追い込まれていく男女の様子が描かれる。ところが終盤には突然、横滑りしたかのように事件が起こり、それと同時に解決がもたらされる。

このように相当に強引な構成なのだが、エラリイを感情の動きの中で翻弄させることで、説得力を持って読ませるものになっている。このこと自体が作者クイーンとしての大きな達成だと思う。

この第一部終盤の時点で披露される解決はあまりにファンタスティックだし、そもそもの推理の端緒も思いつき程度のものだ。

その推理は辻褄を合わせることに終始しているだけなのだが、さまざまな要素がぶち込まれた大風呂敷を綺麗に畳むのではなく、ここに至ってはじめて風呂敷が拡げられる、それも一気に。その迫力があまりにすごいので押し切られてしまう。

第二部の導入、新たな手がかりの発見、このくだりが一番エラリイらしいな、と個人的には思います。そして、ちょっとした物証から全体の構図をがらり、と反転させていく展開。いいですね。

最終的に明らかにされる真相は相当に非現実的だ。ただし、第一部の解決よりはまだ受け入れやすいし、犯人を逃さないだけの裏付けも用意されている。

後期クイーンの大きな特徴はアナグラムの扱いにあると思う。しかし、長年読んできてはいるけれど、偶然にさえも必然(≒神の意思)を見出すような論理のアクロバットには未だ、なじむことができない。

力作ではあるし、実際すごいとは思うけれど、この辺りの部分はあまり、わたしは好みではないんだ。

ところで、第一部の終わりには

かくして死の巻を閉じ、

これより生の巻を開く。

とある。若いころに読んだときには、おお、と感じ入ったものだが、実際どういう意味だろう。

エラリイが結局は事件を防ぐことができなかったことと「死の巻」という言葉が対応しているのであろうか。では「生の巻」とは何を示しているのだろう。最終的な解決によって誰かが救われることもなかったのに。

あるいは探偵エラリイが偽りの成功を挙げたことを「死」と呼び、そこからの回復を「生」としているのだろうか。

2021-02-22

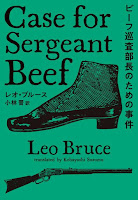

レオ・ブルース「ビーフ巡査部長のための事件」

1947年、ウィリアム・ビーフものの第五長編。

戦後になり、ビーフは既に警察を退職して私立探偵となっているが、通りの良さから巡査部長と呼ばれている。

また、タイトルは『ビーフ巡査部長のための事件』であるが、事件がビーフの個人的な事情と関わってくるというわけではない。

物語の初めのほうに、ある登場人物による手記が挿入されている。語られているのは計画殺人であり、被害者はたまたま出くわした誰であってもよい、動機のない殺人だというのだ。

そして、この手記は事件の直前までで途切れている。つまり、実際に計画通りのことが起こったのか、その登場人物が殺人犯人なのかはわからない。『野獣死すべし』形式であり、ちょっといいよね。

その手記より後の作りはストレートな謎解き小説なのだが、読み進めていくうちに、これはもしや尻すぼみな解決が待っているのでは、という予感がしてくる。

レオ・ブルースの文章は装飾の少ない平易なもので、描写もあっさりしているので、読んでいて意味を汲み取るのに苦労することはない(かといって無味乾燥というわけでもなく、わかりやすいユーモアがたたえられているのだが)。ビーフ巡査部長のキャラクターとは合っているように思う。

語りくちが実直な一方で、ミステリとしてはそれほど素直ではない。ビーフ物の常なのだけど、ミステリ・プロパーでない作家がジャンルのお約束を指差してはしゃいでいるようにも見えてしまう。さらには、文体と内容がアンバランスに感じることもある。このような妙なプロットや趣向は、英国新本格のいかにも教養がありますよ的な文章こそがふさわしいような。

登場人物たちに対する皮肉な視点は、今読んでも愉しいものであり、むしろこれこそがこの作品の主眼なのかもしれない。

謎解きそのものには(読者から見れば)意外性はないのだが、それを得々と開陳するビーフに対する作者のいじりは絶妙に効いている。最後の最後に明かされるミステリとしての趣向もまったく大したことがないが、このささやかさ加減がまさに肝だよなあ。

ファン向けだとは思いますが、他に類を見ない感じで、面白かったですね。短編全集も出るというなら読ませていただきます。

2021-01-04

エラリイ・クイーン「フォックス家の殺人〔新訳版〕」

戦争後遺症を抱える帰還兵デイヴィー・フォックス。彼は愛しているはずの妻、リンダを絞め殺してしまいそうになる発作を抱えていた。そして、実のところその病根は12年前、父親ベイヤードが母親を殺した事件にあった。ベイヤードが無実であることを証明できればデイヴィーの具合も好転するのでは、と考えたリンダはエラリイ・クイーンに事件の再調査を依頼する。

ライツヴィルものとしては『災厄の町』に続き二作目になる1945年作品。発表順としてはこれの前に『靴に棲む老婆』があって、個人的には『靴に~』のほうがライツヴィルもののどの作品よりも好みなのですが。まあ、それはひとまず置いといて。

現在の問題を解決するために、かなりな昔に判決が出ている事件の再調査を行うという物語で、この趣向はクリスティが1943年に『五匹の子豚』で扱っています。『五匹~』はエルキュール・ポアロが過去の関係者たちに執拗に聞き込みを行うことで事件の様相が変容していくというもので、おそろしくよくできた作品でした。まあ、それと比較すると大概の作品は分が悪いでしょう。

クイーンのやったのは事件の綿密な再構築で、不可能性を徹底的に検証し、問題のハードルの高さを確認していくことだ。作品中盤を過ぎても、ひとつの光明も差して来ず、雰囲気は重い。

後半になってようやく新たな証拠が見つかるが、それは逆にベイヤードの有罪を決定付けるものであった。これによって、作品世界での緊張がさらに強化されていく。

鉄壁と思われていた有罪判決に穴を穿つ手掛かり、このもってまわったような性質がいかにもクイーンならではで嬉しくなってくる。また、この手掛かりの発見場面に潜まされた伏線が、もう憎いったらありゃしない。

最終的に明らかにされる真相は直感と蓋然性に寄りかかったもので、はっきり言って弱い。もっとも、ここに強いロジックを置いてしまうと、キャラクターがそれを受け止められないであろうし、作品の印象が重くなりすぎてしまうのではないか、と思う。

今回再読して、とてもよく出来ているけれど、やはりクイーン作品としては好みのほうではないな、と思いました。

二月にはいよいよ『十日間の不思議』だそう。重たいのだよね。

2020-12-30

Brian Protheroe / The Albums 1974-76

今年の後半、一番良く聴いていたのがこれ。

英国の舞台俳優が1970年代中盤にChrysalisより出した3枚のアルバム+エキストラのセットです。

ブライアン・プロザローは'60年代から音楽活動と芝居を平行して続けていたそうで、レコードデビュー時点で既にそこそこ年季が入っていた模様。

その音楽は、モダンポップとAORの間を落ち着きなく行ったり来たりするもの。基本はシンガーソングライターでありますが、ときにはギルバート・オサリバン・ミーツ・初期10cc、あるいはスマートなデフ・スクール、という具合に一曲の中でも様相が変わっていくような、一筋縄ではいかない英国ポップが展開されております。

プロデュースを手がけていたのはデル・ニューマン。このひとには美麗なオーケストレーションを施すイメージを持っていたのですが、ここで聞けるサウンドはちょっと意外でしたね。

とにかくこのプロザローさん、書くメロディはすごくいいし、歌もうまい。多重録音のハーモニーは決まっているし、アレンジも多彩。でもって、相当に凝った作風なのに、あまり尖った感じがせず、親しみやすさがあるのはキャリアのなせる業、かしら。

収録されている3枚のアルバムでもフォーキーに寄ったりシティポップぽかったりと多少の音楽的な変化はあるのだけれど、力が抜けてしまったような曲が見当たらないのは立派。

演奏のスケール感は後の作品ほど大きくなっていますが、英国ポップの伝統を強く感じさせてくれるという点で個人的には1枚目の「Pinball」が一番好みですね。

2020-12-06

アンソニー・ホロヴィッツ「その裁きは死」

元刑事ダニエル・ホーソーンものの二作目。前作と比べるとキャラクターや設定の紹介が済んでいるせいか、読み物としてこなれが良くなっているし、未だ中途である捜査段階の随所でホーソーンが鋭い推理を見せてくれるので、ミステリとしての興味の持続も強いです。

一方でホーソーン自身の抱える秘密という、シリーズを通したものであろう趣向があるのですが、ホーソーンにそれほどの魅力を感じないため、関心が持てないのが正直なところ。

また、メタフィクショナルな描写も(住んでいる国が違うせいなのか)そこまでのリアリティの訴求はなく、横道に逸れているだけに思えてしまう。

ともかく、当初は単純な怨恨による殺人と思えたものが、過去の因縁などが発覚していき、奥行きを増していく。ほんの限られた容疑者のなかで事態を錯綜させていく手際は堂にいったものだ。

真相は(段階的に明かされていく展開もあって)わかってみればそれほど意外ではない。読んでいてぼんやりと疑っていた可能性のひとつではある。しかし、達者な筋運びで一旦そこから気を逸らさせつつ、最後にはシンプルな推理と明確な根拠で、こうでしかない、と犯人を確定する流れは実に気持ちがいい。

怒涛の伏線回収もお見事で、解答編に至るまでにホーソーンの口から出たヒントの真意、あるいはダブルミーニングがキレキレ。何度も「そういうことか~」と唸らされました。

純粋にフーダニットとしては抜群の出来であると思います。それ以外の要素はまったく気に入らない。

来年には同じ作者による名探偵アティカス・ピュントものの2作目が翻訳されるということなので、期待してはおりますよ。

登録:

コメント (Atom)