2022-08-16

The Grass Roots / Where Were You When I Needed You/Let's Live For Today/Feelings/Lovin' Things

はじめに、名前が決められた。ローカル・バンドが名乗っているもので良いのがあったので、それを盗んだのだ。音楽のほうはヒッピーの間での流行りに当て込むことにした。

シングル・レコードが制作され、プロモーションのためにあるバンドがスカウトされた。最初のアルバムが出された頃には、そのバンドは既に逃げ出していた。穴を埋めるために別のバンドがリクルートされた。

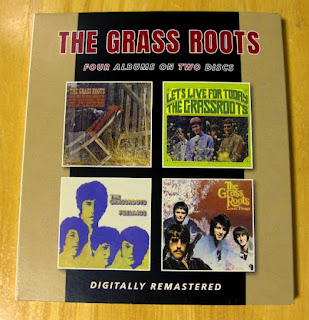

今年になって、グラス・ルーツの最初の4枚のアルバムが2CDで英BGOよりリイシューされました。

使用されたマスター・テープについては記載されていませんが、実際の音の方はかなりいいです。彼らがダンヒルに残した作品のオリジナル・マスターも、2008年に起きたユニヴァーサルの火災によって焼失したようなので、英国で保管されていたコピー・マスターを使ったのでしょうか。

グラス・ルーツのファースト・アルバム「Where Were You When I Needed You」は1966年リリース。制作はP. F. スローン&スティーヴ・バリーで、カバー曲以外の作曲も全てスローン&バリーによるもの。

サウンドのほうはフィル・スローンのセンスがはっきり出た、きらきらしていて、ほんの少し湿度もあるフォーク・ロック。聴いていて気持ちがいい。スローンは収録曲の半分でボーカルもとっています。また、アップの曲ではサーフ/ホットロッド(ファンタスティック・バギーズだ)の名残りを残しているようで面白い。

翌年、シングル "Let's Live For Today" がトップ・テン・ヒットになったのを受け、メンバー総取っ換えで制作されたのが同名のセカンド「Let's Live For Today」。時代を反映したカラフルさのあるアルバムです。リズムが強調され、ハーモニーやコーラスが多用されることで、よりバンドらしくもなっています。今回のリイシューで一番好みなのは、このアルバムのA面部分になるかな。キャッチーで、かつ勢いがみなぎっている。

なお、収録曲にはメンバーの書いたオリジナルが4曲採用されていて、それらも手厚いアレンジが施されてはいるものの、いまひとつ印象は弱い。

1968年になるとP. F. スローンがダンヒルを離れてしまっていて、サード・アルバム「Feelings」からはスティーヴ・バリー単独によるプロデュースとなる。作曲でスローンが関わったものも3曲にとどまり、バンドのメンバーの手によるオリジナルが多くを占めるようになる。演奏も自分たちでやっている、らしい。

サウンド面ではロック色を強めたという印象で、サイケなものやヘビーな味付けも目につきます。"Hot Bright Lights" なんて曲はバッファロー・スプリングフィールドだね。

また、アレンジャーとしてジミー・ハスケルが加わり、その管弦によって全体の厚み、スケールは増しています。

しかし、いかに工夫しようとも楽曲そのものがあまりぱっとしませんな。

1969年の「Lovin’ Things」になると音楽性ががらりと変わり、ホーン・セクションが入ったポップ・ソウルに。バンド・メンバーのオリジナル曲は2曲のみとなり、演奏も再びスタジオ・ミュージシャンが大活躍。バンド・サウンドに縛られなくなったことで、ジミー・ハスケルのアレンジもより効果をあげています。

そして、同年にこのアルバムの路線で作られたシングル "Midnight Confession" が大当たりして、グループは息を吹き返すわけですな。

なおP. F. スローンの曲を取り上げているのはこのアルバムで最後となり(3曲)、わたしの興味もここまでとなります。この辺りは個人的な好みなのでいかんとも。「Lovin’ Things」で一番好きなのもスローンの書いた繊細さのあるポップ・ソング、"I Can't Help But Wonder, Elisabeth" であります。

BGOはグラス・ルーツのダンヒルでの残りのマテリアルも出す予定で、そこにアルバム未収録のものもまとめてくれるそうなので興味のあるひとはどうぞ。わたしは昔買ったコンピレイションで十分かな。

ところで、この文章を書くためにちょっと調べたのだが、4枚のアルバムでもグループ名の表記が “GRASSROOTS” と “GRASS ROOTS” で一定しない。途中で変わったのかと思ったのだが、そうではなくて行ったり来たりで、アルバム・カバーとレーベル表記でも統一されていない。元々、誰も思い入れがない名前だったのかもしれないが。

2022-08-11

平石貴樹「立待岬の鷗が見ていた」

2020年発表の、『潮首岬に郭公の鳴く』に続いて函館を舞台にした長編。

『潮首岬~』が横溝正史の有名作を意識したような時代がかった、結構の大きなミステリであったのに対して、この作品は200ページちょっとです。

扱っているのは5年前に連続して起きたが互いに関連しているかはわからない3つの事件。それら事件の経緯を語るのに、それぞれ17~25ページほどしか割かれていません。

事件に続いて、その関係者のひとりである推理作家が書いた3作品の概要が説明されます。これが40ページくらい。ここでは実際の事件のヒントとなるものがあるような無いような。少なくともトリックをほのめかすようなものはないのです。

そうして、いよいよ前作でも活躍したフランス人の若者が登場するわけで。実地検分と簡単な聞き取りを行うともう、解決編です。

コンパクトだけど全体としては凄く手の込んだミステリなのですね。

事件の描写を抑えることで、(読者からすると)作中で語られるミステリ作品とのレベルの差がなくなって、事件と作品との結びつきが理解しやすくなっています。

それでも三つの事件の関連を見通し、全体像を再構築するのは難度が高いか。周到な犯罪計画と、それとはミステリとしての手筋が違う、いわゆるモダーン・ディテクティヴ・ストーリイが混じっているような。

怒涛の伏線回収で、説明されてみれば全ての引っ掛かりが取れてしまう、この部分は前作と変わらず気持ちがいいのだけれど。

問題編を全て回想の中に入れてしまったことで小説としては動きが全然ないのだが、ロジックはダイナミックに動いている、そんな作品でした。愉しかった。

2022-08-05

パトリシア・モイーズ「死人はスキーをしない」

スコットランド・ヤード所属のヘンリ・ティベット警視は、休暇に妻のエミーとともにスキーを楽しむべくイタリアの雪山にあるホテル<景観荘>を訪れる。たまたま、そのホテルが密輸組織の拠点となっているという情報も入っていたのだが、特に何事もないままに数日が過ぎていた。

ある夕刻、その日のスキーを終えたティベットがホテルに戻ろうとリフト乗り場までいくと、ちょうどそれに乗って下ってきたのが同宿であるハウザー医師。しかし、そのハウザーの命は既になかった。

1959年に発表された、パトリシア・モイーズの長編第一作。とてもオーソドックスなフー&ハウダニットです。

事件が起こったあとは関係者への聞き取りが繰り返される展開だけれど、その過程で被害者の意外な人間性や、滞在客たちの秘密が掘り起こされていく。謹厳実直と見えた被害者が実は相当な悪党で、関係者の多くには彼を亡き者にしたいという動機があったと。まあ、この辺りは定石なのですが、それぞれのキャラクターがしっかりと書かれているおかげで単調になることはありません。

一方で犯行の機会となると、これは被害者がリフトに乗っている最中しかないように思える。さらに、地上からの犯行が物理的に不可能なようであって、一気に容疑者の範囲は絞られるように見えた。

決定的な証拠はなさそうなのに、物語の3分の2に掛かったあたりでティベットは、とっくに真相が見えているようなことをのたまう。ヘンリ・ティベットは地味なキャラクターなのだが、ほのめかしが凄く名探偵風なのだ。その割に調査はまだまだ終わらないのね。

そうこうしているうちに、さらなる事件が起こるわけで。

パズルとしての難度は、実はそこまでではない。物語の外側から厳密に機会と手段の問題として考えると、容疑者が限られていることもあって、ある程度はトリックの察しはつく。しかし、犯行の不可能性を高めることにより逆にある可能性が残される、という手筋はセンスがいいと思います。また細部についても、さまざまな伏線が引かれていたことが後からわかるのが良いですね。

そしてクライマックスの追跡劇。コージーなミステリと思っていたのが一転、きゅっと物語が締って格好いい。個人的にはこの部分が一番面白かった。

謎解きはしっかり、読み物としても手厚く書かれた、とても良くできた英国ミステリでした。

2022-07-23

The Rolling Stones / El Mocambo 1977

1977年の3月4~5日、カナダのトロントにあるエル・モカンボ・クラブで行われた公演を収めたライヴ盤。メインとなるのが5日のショウのフルセットで、その後にボーナス扱いで4日にのみ演奏された3曲が収録されています。

パーソネルはストーンズに加えてイアン・スチュワート、ビリー・プレストン、パーカッションのオリー・ブラウンがクレジット。

このときの演奏のうち4曲は、同年にリリースされた「Love You Live」のアナログC面に収録されていました。そちらでは “Little Red Rooster” が4日、残りは5日からのものでした。

「Love You Live」で聴けるそれらの曲のサウンドがかなりドライであったのに対して、今回のミックスでは現代的なリバーブが施されていて、アンビエンスというか印象がかなり違うものになっています。空間が広くなった感じ。この処理はボブ・クリアマウンテンのせいではなくて、ミック・ジャガーからの要望であったそう。

あと「Love You Live」だと “Mannish Boy” のコーラス部分で合いの手のようなスクリームが聞こえていましたが、あれはなくなってますな。

実際のライヴですが、これはいいストーンズ。前年までと比較して粘っこさがやや薄れ、性急さが戻ってきています。エレピとシンセ、バックコーラスに活躍するビリー・プレストンの存在は依然として大きいですが、翌年の「Some Girls」へと徐々にタイム感がシフト・チェンジしているということでしょうか。特にロン・ウッドが調子良さげである。

ヴィンテージなストーンズのライヴであり、施されているオーバーダブの数々もヴィンテージだ(たぶんね!)。恰好いいことに間違いはない。それだけにパッケージのデザインはもう少し何とかならなかったか。あと、新たなリリースについてはビル・ワイマンの写真はもう使わないことになっているのだろうか。まるで4人組のバンドのようだし、ステージ写真もうまい具合に端でカットされているのはなんとも。

2022-06-13

The Aerovons / A Little More

昨年に英国でリリースされていたエアロヴォンズの新作が、今年になって我が国でも流通するようになりました。名義こそグループですが、実質はトム・ハートマンのソロ・プロジェクトのようです。

サウンドの方はベースとドラムがいかにもアビー・ロード・スタジオ謹製だった前作と比較する(のもおかしいのだが)と、わりと普通に現代らしいバランスのギターポップになっています。

それでもレイト・シクスティーズ流儀のアレンジやイフェクトは楽しく、トーンを絞ったリード・ギターはまるでジョージ・ハリスンのよう。美しくもしつこいハーモニー・アレンジも好い。

楽曲の方はというと、これがメランコリックでいいメロディのものが揃っていて。リード・ボーカルとバック・コーラスのコール&レスポンスで構成されている部分も多いし、ミドル・エイトの利かせ方といい、はっきりと‘60年代ポップスらしさが感じられます。

"Me And My Bomb" は非常にマッカートニー的な節回しが楽しく、一方 "So Sorry" はホワイト・アルバム期のジョン・レノンへのオマージュのようでもある。また、タイトル曲の展開は「Abbey Road」を思わせます。

他ではビーチ・ボーイズを意識した "The Way Things Went Tonight"、ここで聴けるレンジの広いハーモニーはかなり真面目に寄せていて微笑ましい。

かと思えば、メロウなシンセ・ポップ "Shades Of Blue" は再結成後スタックリッジのジェイムズ・ワーレンのようだ。

そんな中でもオープナーである "Stopped!" が、甘さを漂わせた鍵盤とエッジの利いたギター、美麗に層をなすハーモニーがうまく溶け合って、全体の仕上がりとしては一番決まっているかな。

全部で8曲しか入っていないのでボリューム的には少ないのですが、その分、埋め草がなく聴きごたえのあるポップ・アルバムではないかと。

2022-05-22

レオ・ブルース「レオ・ブルース短編全集」

「わしは当てずっぽうから始めて、それから推理と捜査を行って、自分が正しいことを立証した」(62ページ)

待ちに待った一冊ですが、タイトルが短編全集とあるのでごついもの、例えば創元推理文庫の日本探偵作家全集や『月長石』みたいなのを勝手に予想していたのですね。それが実際に手に取ってみると400ページ弱と、普通の分量の本でした。収録作品は40編あって、ひとつを除きそれぞれ10ページあるかないかのごく短いものばかり。B・A・パイクというひとの書いた序文(これがとてもよくまとまっている)でも「これらの短編に作家が執筆した当時に成し遂げた以上のものを望むのはばかげている。これらは日刊新聞のために書かれ、その目的は束の間の気晴らしである」と述べられていて、これでは読み応えのあるミステリは期待できないか、と思ったのが正直なところ。

実際の作品に当たってみると、読者にもわかる手掛かりや伏線に基づいた推理が展開されるようなものはあまりなく、まず真相を思いついて、それを裏付けるために捜査をすると証拠が出てくる、といったものが殆ど。そんなことぐらい警察がちゃんと捜査していれば早い段階で分かっていたはずじゃ? というものも多いです。それでも各編には興味を引く謎がありますし、ハウもしくはホワイに意外性が備えられ、それらが明らかにされる顛末はそれなりに楽しく読めます。

収録作品のうちおなじみビーフ巡査部長ものが14編。これらにはいつもの少しだけユーモラスで皮肉な語り口があり、読み物としての楽しみもあります。

中では「手がかりはからしの中」の捻った殺人方法と意外な手掛かりがユニーク。「一枚の紙片」には、ほんの小さな手掛かりから真相を推測していく面白さがある。「鶏が先か卵が先か」にはこの紙幅でよくこんなトリックを入れたな、という驚きも。

また、近年になって発掘されたという「ビーフのクリスマス」のみ、30ページ近くの量があって、プロットの密度が高いです。仕掛けにはクリスティ的なテイストもあるかな。

さらには未発表だったという作品でも、「死後硬直」は結構の整ったフーダニットになっています。ある程度の複雑さや誤導も備えていて、トリッキー。

ビーフのほかには探偵役としてグリーブ巡査部長が登場するものが11編。グリーブはあまり性格的な書き込みもなく、淡々と事件を解決していきます。キャラクターの個性を薄くしている分、構成の自由度も高くなっているかと。

そのグリーブものでは「捜査ファイルの事件」が一番気に入りました。気の利いた伏線、意外性の演出がいずれも綺麗にはまっている。もう少し書き込めれば、凄い短編になったかもしれない。

反対に「沼沢地の鬼火」では、謎とその解決の形式をとらないことで、かえって完成度が高いミステリになっているようであります。また、未発表作の「ご存じの犯人」も謎解きのかたちはとっていないが、洗練を感じさせる伏線が実に素晴らしいです。

残りの作品はほぼ、クライム・ストーリーですね。倒叙のものが多く、皮肉な結末をどう決めるかに力が入っているように思います。

中では、要素を削りに削ってスマートにまとまった「九時五十五分」が気に入りました。ミステリ的には「手紙」での見えない人、のちょっと変わった(そして効果的な)使い方が面白かった。また、「ルーファス──そして殺人犯」は明白な事件を語り方で謎の物語に仕立て上げた一編で、悪くないと思います。

出来不出来はあるのですが、ごく短い話ばかりなので気楽に読むことができました。帯には「パズラーの精髄がここに」などと書かれていますが、そこまでの期待をしなければ、レオ・ブルースという作家の持ち味が感じ取れて、楽しい作品集だと思います。

2022-04-23

Orchester Pete Jacques / Round Trip To Rio

オーケスタ・ピート・ジャック、ドイツ産のイージーリスニングです。凄くいい。

さて、どこから手をつけようか。

Sonoramaというのはドイツのニッチなリイシュー会社であります。ここで取り上げたことのあるものでいうと、G/9グループの「Brazil Now!」とか、ダニエラ・ウント・アンの「Black &White」なんかがSonoramaが発掘した盤です。他にも持っていた気はするけれど、ドイツ語の名前は思い出せない。

で、今回の「Round Trip To Rio」もSonoramaからリイシューされたもので聴いているわけで、元々は1970年の作品。

スイス出身の作・編曲家であるピート・ジャックさん。彼が率いる楽団によるボサノヴァ、スキャット入りで、まあ、洗練がすごい。いかにもドイツものらしく音の感触はクールですが、演奏はあくまで軽やか、取っつきがいい。

ポイントは、使われている楽器の数自体は少なくないのだけれど、なんとなく間を埋めているような音が鳴っていない、ということだと思います。結果、サウンド全体の見通しがよくなり、テンポが速めの曲でも圧迫感なく、余裕を感じさせるものになっています。

また、ギターや鍵盤のフレーズからはジャズらしさも垣間見え、それがイージーリスニングなれど要所を引き締める役割も果たしているかと。

取り上げている曲はピート・ジャックのオリジナルを含めてほとんどがドイツ圏のライターの手によるものなので、有名曲なのかどうなのかの判断はつきません。唯一、見たことのある名前がクリス・アンドルーズ。サンディ・ショウのスタッフですな。アンドルーズが自身でシングルを出した “Pretty Belinda” は英本国ではだめだったがドイツではヒットしたそうです。実のところ、この “Pretty Belinda” のカバーはアルバム中でひとつ落ちるのですが、それ以外の曲は捨てるものがない出来。マイナー・キーの曲になるとうっすら、昭和歌謡に共通するようなメランコリックな雰囲気が漂うのもまた個性であるよね。

登録:

コメント (Atom)